○隠岐の島町認定こども園設置及び管理条例施行規則

平成23年10月14日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町認定こども園設置及び管理条例(平成23年隠岐の島町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、隠岐の島町認定こども園(以下「こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 こども園の定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次の表のとおりとする。

施設 | 短時間利用児 | 長時間利用児 | ||

法第19条第1号の子ども(以下「1号認定子ども」という。) | 法第19条第2号の子ども(以下「2号認定子ども」という。) | 法第19条第3号の子ども(以下「3号認定子ども」という。)のうち、満1歳以上の子ども | 3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども | |

原田認定こども園 | 20人 | 30人 | 18人 | 2人 |

(保育内容)

第3条 保育内容は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、次の各号のとおりとする。

(1) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育(以下「特定教育・保育」という。)給付認定を受けた保護者(以下「給付認定保護者」という。)に係る児童に対し、当該給付認定における法第20条第3項に規定する保育必要量(以下「保育必要量」という。)の範囲内における保育

(2) 就労等の理由により、給付認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする児童に対する、第5条に規定する開園時間の範囲内において実施する法第59条第2号に規定する延長保育

(休園日)

第4条 こども園の休園日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 特別な事情のため、園長が町長の承認を受け、休園日と定める日

(1) 土曜日

(2) 3月30日から4月3日までの日(春季休園日)

(3) 8月11日から8月17日までの日(夏季休園日)

(4) 12月27日から翌年の1月5日までの日(冬季休園日)

(開園時間及び保育時間)

第5条 認定こども園の開園時間及び保育時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 開所時間 午前7時30分から午後7時まで

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分(以下「保育標準時間認定」という。)に係る保育時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲で、保護者が保育を必要とする時間

(3) 法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分(以下「保育短時間認定」という。)に係る保育時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲で、保護者が保育を必要とする時間

(4) 延長保育 こども園の開園時間内において前2号の保育時間を超えて保護者が保育を必要とする時間

2 短時間利用児の保育時間については、前項各号の規定にかかわらず、午前8時30分から午後1時30分までとする。ただし、入園児童の保護者の依頼があったときは、町長の承認を受け月5日を限度にこども園の開園時間内において預かり保育をすることができることとし、特に必要があると町長が認める場合には、5日を超えて保育をすることができる。

(1) 園主幹

(2) 主幹

(3) 主任保育士

(4) 保育士

(5) 調理師

(6) 調理員

(職員の業務)

第7条 園長以下職員の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、上司の命を受けてこども園の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 園主幹、主幹、主任保育士及び保育士は、園長の命を受けて主として保育及び教育に従事し、園主幹は、園長に事故があるときはその職務を代行する。

(3) 調理師及び調理員は、園長の命を受けて主として調理に従事する。

(4) 前3号以外の業務については、園長が別に定める。

(こども園の備付書類)

第8条 こども園には、次の書類を備えなければならない。

(1) 設置者、管理者、職員の氏名、年齢及び履歴を明らかにする帳簿

(2) 保育指導計画は、保育所保育指針、幼稚園教育要領を基準とし、年、学期、月、週、日々の指導計画の帳簿

(3) 職員の出欠等を明らかにする帳簿

(4) 入園児童の出欠を明らかにする帳簿

(5) 入園児童の家庭等の状況及び入園中に行った保育の経過を記録する帳簿

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた帳簿

(事務処理等)

第9条 文書事務の取扱いは、隠岐の島町文書取扱規程(平成16年隠岐の島町訓令第3号)による。

第10条 文書の整理及び保存は、隠岐の島町文書整理保存規程(平成16年隠岐の島町訓令第4号)による。

第11条 職員の服務は、隠岐の島町職員服務規程(平成16年隠岐の島町訓令第14号)による。

第12条 職員の勤務時間は、隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号)第2条第2項の規定に基づき、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(園印及び園長印)

第13条 こども園の園印及び園長印は、別表第1のとおりとする。

(保育の終了)

第15条 町長は、入園児童が次の各号に該当する場合、保育を終了する。

(1) 入園児童が小学校に就学したとき。

(2) 入園児童が2号認定子ども及び3号認定子どもに該当しなくなったとき。

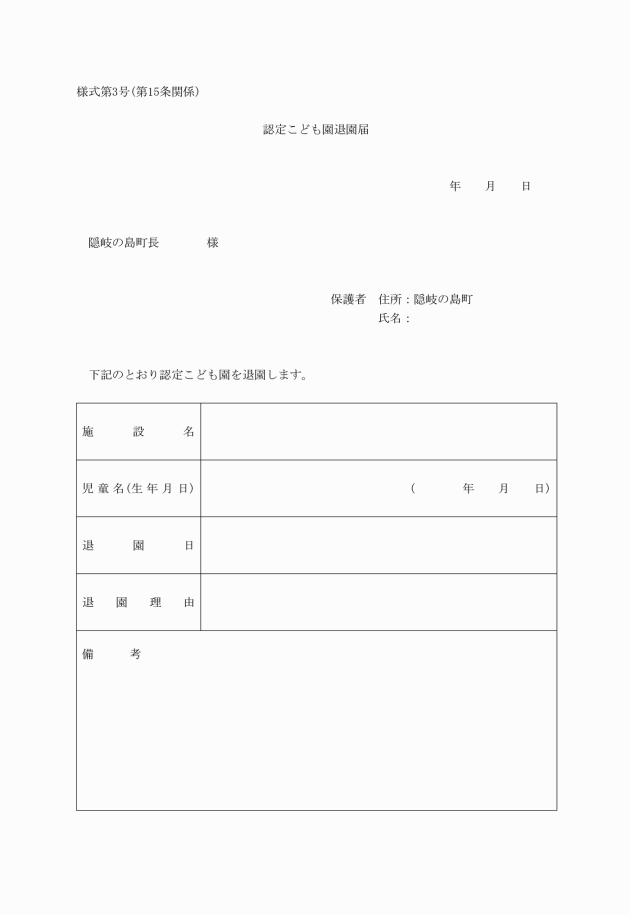

(3) 入園児童の保護者から退園届(様式第3号)の提出があったとき。

(4) 前3号の他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。

(保育料等)

第16条 条例第9条第2項第2号に規定する保育料は、別表第2のとおりとし、町長の指定する期日までにこれを納入しなければならない。

2 第5条第2項ただし書に規定する預かり保育料は、1回につき500円を徴収するものとする。

(1) 別表第2の第1階層から第3階層までの世帯

(2) 別表第2の第4階層のうち市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯

(3) 第4階層のうち市町村民税所得割額が77,100円を超える世帯及び第5階層から第8階層までの世帯であって、給付認定子ども及び小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在学する子ども)が同一の世帯に2人以上いる場合で、そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く子ども

4 短時間利用児が完全給食を利用する場合は、これに係る必要な経費を徴収することができる。

5 短時間利用児で第3子以降の児童(入園児童の保護者が現に養育している18歳未満の児童が3人以上いる世帯のうち当該世帯の3人目以降の児童をいう。)が、入園した場合は、その児童に係る保育料を1子につき2,500円減額する。

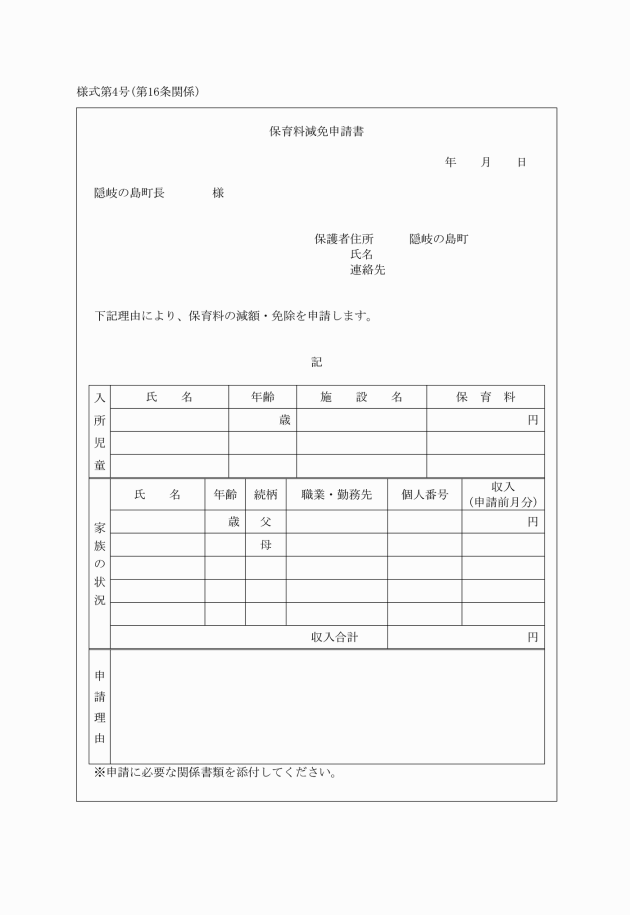

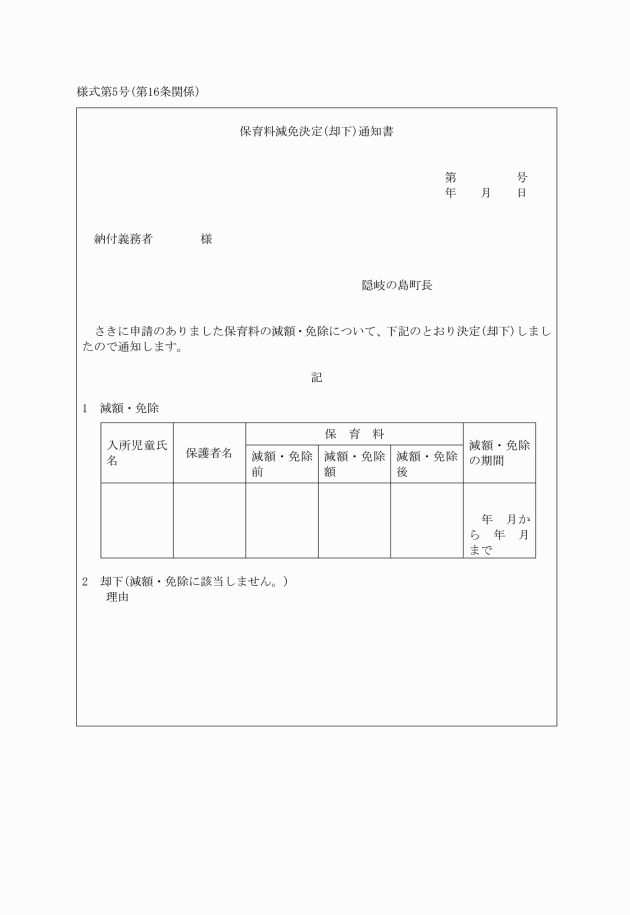

(1) 町長は、保育料減免申請書の提出があった場合において、保育料の減額又は免除を決定し、又は却下したときは、保育料減免決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(2) 前号の規定により保育料の減免又は免除を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(緊急時の対応)

第17条 保育中、児童に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は児童の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じるもとする。

2 保育中、重大な事故が発生した場合、町長及び児童の保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 園長は、事故の状況や処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

(非常災害対策)

第18条 保育期間中に火災その他の非常事態が発生した場合には、職員は、警備要領によって児童の安全を図り、必要なる措置をとらなければならない。

第19条 勤務時間外にこども園又はその付近に火災その他非常事態が発生したときには、職員は、直ちに登園してそれぞれの部署につき、重要書類の保護等必要なる措置をとらなければならない。

(虐待防止の措置)

第20条 園長は、入園児童の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(事業年度)

第21条 このこども園の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日をもって終わる。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、運営に関する必要事項は、別に町長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(副食費に関する特例)

2 短時間利用児における副食費については、当分の間、第16条第3項の規定にかかわらず0円とする。

附則(平成24年6月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町認定こども園設置及び管理条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成25年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第32号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(隠岐の島町認定こども園設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の隠岐の島町認定こども園設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年3月25日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月6日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則よる改正後の隠岐の島町認定こども園設置及び管理条例施行規則の保育料の額は、この規則の施行の日(以下「施行日という。」)以後の保育料の額から適用し、施行日の前日までの保育料の額については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の保育料の額は、この規則の施行の日(以下「施行日という。」)以後の保育料の額から適用し、施行日の前日までの保育料の額については、なお従前の例による。

附則(令和元年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年7月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の保育料の額は、この規則の施行の日(以下「施行日という。」)以後の保育料の額から適用し、施行日の前日までの保育料の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月17日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

6分角 | 1寸角 |

|

|

別表第2(第16条関係)

保育料基準額表

階層区分 | 世帯の定義 | 保育料月額 | |

第1 | 生活保護世帯等 | 0円 | |

第2 | 市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む) | ひとり親世帯等 | 0円 |

上記以外 | 0円 | ||

第3 | 市町村民税所得割額48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 0円 |

上記以外 | 0円 | ||

第4 | 市町村民税所得割額48,600円以上97,000円未満 | ひとり親世代等 | 0円 |

上記以外 | 0円 | ||

第5 | 市町村民税所得割額97,000円以上169,000円未満 | 0円 | |

第6 | 市町村民税所得割額169,000円以上301,000円未満 | 0円 | |

第7 | 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満 | 0円 | |

第8 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 0円 | |

1 この表における市町村民税所得割額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

2 この表における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

3 この表における「ひとり親世帯等」とは、次の(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で、現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯

4 第2階層、第3階層及び第4階層のうち市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯であって、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の月額保育料とする。

第1欄 | 第2欄 |

ア 第1子 | 保育料基準額表によって定める額 |

イ 上記以外の就学前児童 | 0円 |

5 第4階層のうち市町村民税所得割額が77,101円以上の世帯及び第5階層から第8階層までの世帯であって、生計を一にする世帯に属する子どもが、給付認定子どものみである場合の保育料の月額は、第1子についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子以降の子どもについては、0円とする。

6 第4階層のうち市町村民税所得割額が77,101円以上の世帯及び第5階層から第8階層までの世帯であって、生計を一にする世帯において、給付認定子ども及び次の(1)から(5)までに該当する子どもがいる場合の保育料は、これらの者のうち第1子が次の(1)から(5)までに該当する場合、第2子以降の子どもが給付認定子どもである場合については0円とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども

(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども

(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援利用している小学校就学前の子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障がい短期利用施設の通所部に在籍する小学校就学前の子ども

7 月途中入退園者の保育料額は、次に掲げる算出方法により計算した額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。

(1) 月途中入園者…保育料基準額表によって定まる保育料額×その月の月途中入園日からの開園日数(20日を超える場合は20日)÷20日

(2) 月途中退園者…保育料基準額表によって定まる保育料額×その月の月途中退園日の前日までの開園日数(20日を超える場合は20日)÷20日