○隠岐の島町旧村地域Uターン同居・近居移住支援金交付要綱

令和7年3月14日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の旧村地域内に定住し親世代と同居又は近居するUターン者及び新規学卒者に対して、予算の範囲内において交付する隠岐の島町Uターン同居・近居移住支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 旧村地域 隠岐の島町役場各支所及び出張所管内の地域

(2) 定住 本町に永住の意思を持った者が、住民基本台帳に記録され、かつ、本町を生活の本拠とすること。

(3) 親世代 Uターン者又は新規学卒者の父親、母親又はその両方。ただし、民法(明治29年法律第89号)(以下「民法」という。)第725条及び第727条に規定する者に限る。

(4) 同居 Uターン者又は新規学卒者が親世代と同一の旧村地域を生活の本拠とし、かつ、親世代と同一の家屋内に居住すること。ただし、居住区画が分離した集合住宅等の場合及びUターン者又は新規学卒者と親世代が異なる支所又は出張所管内に居住する場合を除く。

(5) 近居 Uターン者又は新規学卒者が親世代と同一の旧村地域を生活の本拠とすること。ただし、同居の場合及びUターン者又は新規学卒者と親世代が異なる支所又は出張所管内に居住する場合を除く。

(6) Uターン者 本町に住所を有していた者が本町外に転出し、1年以上経過した後に本町に再転入した者で、転入日から起算して180日以内の者。ただし、定住する意思がない者を除く。

(7) 新規学卒者 本町に住所を有し、申請の同一年度又は前年度に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、専修学校、高等専門学校、高等学校又は特別支援学校及び中学校(以下「学校等」という。)を卒業した者で、本町内の企業等に就職した日(以下「就職日」という。)から起算して180日以内の者。ただし、定住する意思がない者及び申請の直前に在学した学校等が本町内に所在する学校等である者を除く。

(8) 子育て世帯 Uターン者又は新規学卒者が帯同する子のうち、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯。ただし、帯同する子がUターン者の転入日よりも前に本町の住民となっている場合、新規学卒者の卒業日よりも前に本町を居住の本拠としている場合及び本町内の企業等に就職している場合を除く。

(9) 転入日 Uターン者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に転入の届出を行った年月日

(10) 申請者 令和7年4月1日以降に支援金の交付を受けようとするUターン者又は新規学卒者。ただし、Uターン者にあっては、民法第4条に規定する成年である者に限る。

(11) 申請日 申請者が第5条の規定による交付申請書を町長に提出する日

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する申請者とする。

(1) 令和7年4月1日以降に本町に転入した者又は令和7年4月1日以降に本町内の企業等に就職した者

(2) 転入日又は就職日において本町の旧村地域を生活の本拠とし、かつ、継続して本町の旧村地域に定住する意思のある者

(3) 転入日又は就職日において申請者の親世代が本町の旧村地域を生活の本拠とし、かつ、継続して本町の旧村地域に定住する意思のある者

(4) 転入日又は就職日において親世代と同居又は近居し、かつ、継続して親世代と同居又は近居する意思のある者

(5) 支援金の交付決定日の属する会計年度終了後5年を経過するまでの期間(以下「フォローアップ期間」という。)中に、本町の定住支援施策に係る調査及び広報活動等に協力できる者

(6) 申請者が居住する地域内の区、自治会、町内会等の自治組織(以下「区・自治会等」という。)に加入し、かつ、継続して区・自治会等の活動に参画できる者

(7) 連帯保証人(民法第450条第1項に規定する要件を具備する者をいう)を立てることができ、かつ、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人を補充できる者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者又は受けようとする者

(2) 町税等を滞納している者(申請者の世帯構成員、親世代及びその世帯構成員を含む。)

(3) この告示による支援金の交付を受けたことのある者又は過去に不交付の決定を受けたことのある者

(4) この告示による支援金の交付を受けたことのある者と生計を一にする者又は同一の世帯に属する者

(5) 公営住宅に入居している者又は入居しようとする者

(6) 申請者、申請者の世帯構成員、親世代又は親世代の世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者

(7) 国、自治体又は関係機関等が実施する類似の制度において、補助又は補償等を受けている者又は受けようとする者。ただし、趣旨及び対象等が異なる制度については、この限りでない。

(8) 申請者又は親世代が転勤その他の事由により定住が担保されていない者。ただし、やむを得ず一時的に本町外に居住しなければならない事由のある場合を除く。

(9) 令和7年3月31日以前に本町に転入した者又は令和7年3月31日以前に本町内の企業等に就職した者

(10) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員として採用されている者又は採用される予定である者

(11) 禁固刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

(12) 禁固刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

(支援金額等)

第4条 支援金の額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 支援金の交付回数は、同一世帯に対して1回限りとする。

3 世帯区分及び支援金額の加算については、申請日における交付対象者及び親世代の生活状況に準じる。

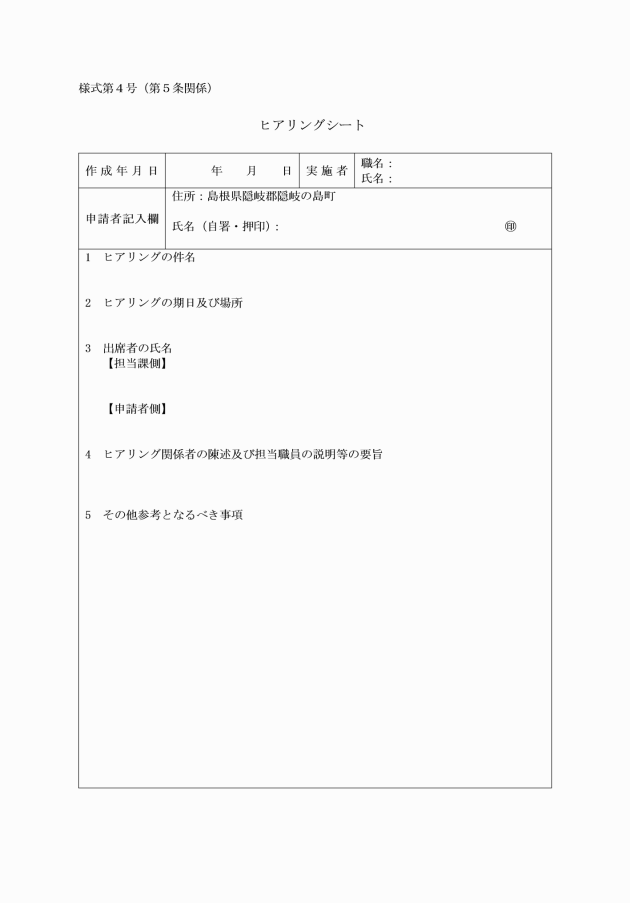

2 町長は、必要があると認めるときは、申請者及び親世代に対し、支援金の交付に関し必要な事項について、ヒアリング及び調査を実施することができる。

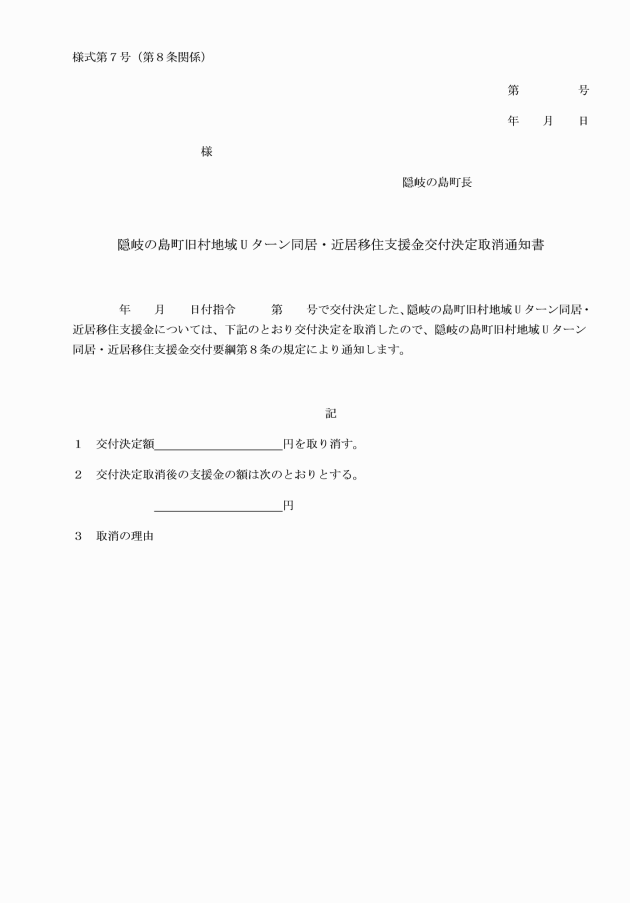

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

(3) フォローアップ期間中に、第3条の規定に反すると認められる事実があったとき。

2 町長は、支援金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町Uターン同居・近居移住支援金交付決定取消通知書(様式第7号)により、支援金の交付の全部又は一部の取消しを受けた者(以下「取消対象者」という。)に通知するものとする。

3 第1項の規定は、支援金の交付を受けた後についても適用する。

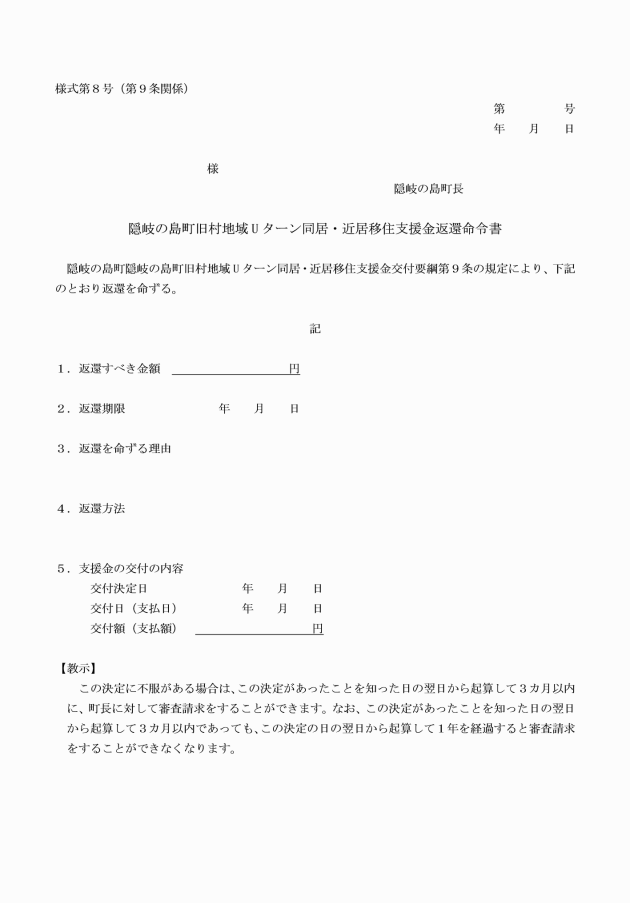

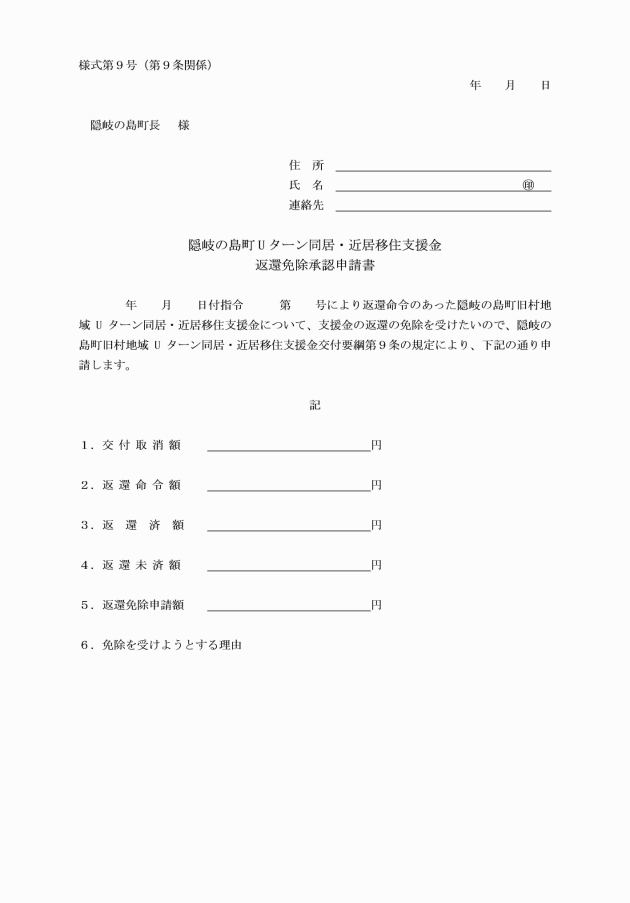

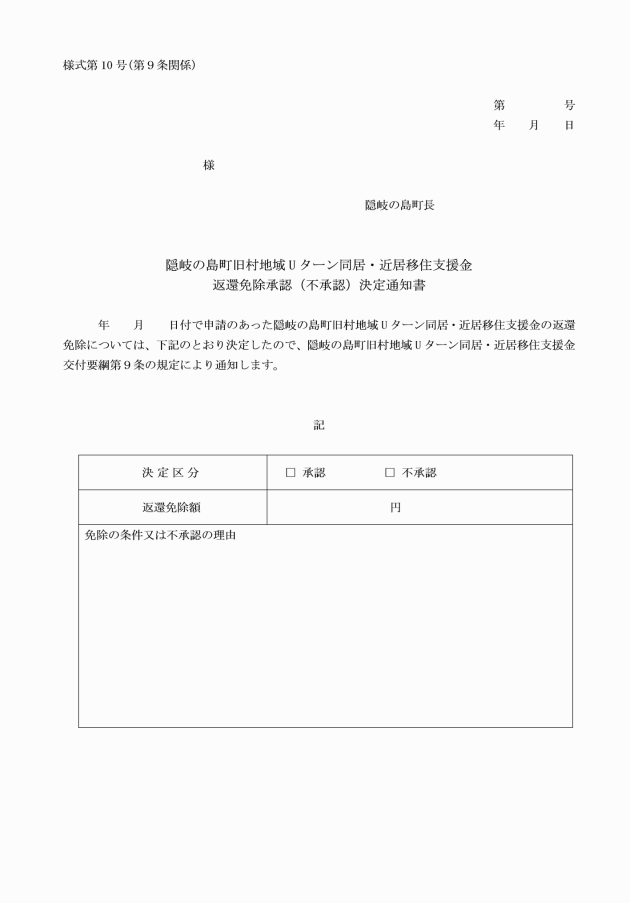

2 取消対象者は、前項の規定による返還の命令を受けたときは、町長の定める期限までに返還すべき金額を町に納付しなければならない。

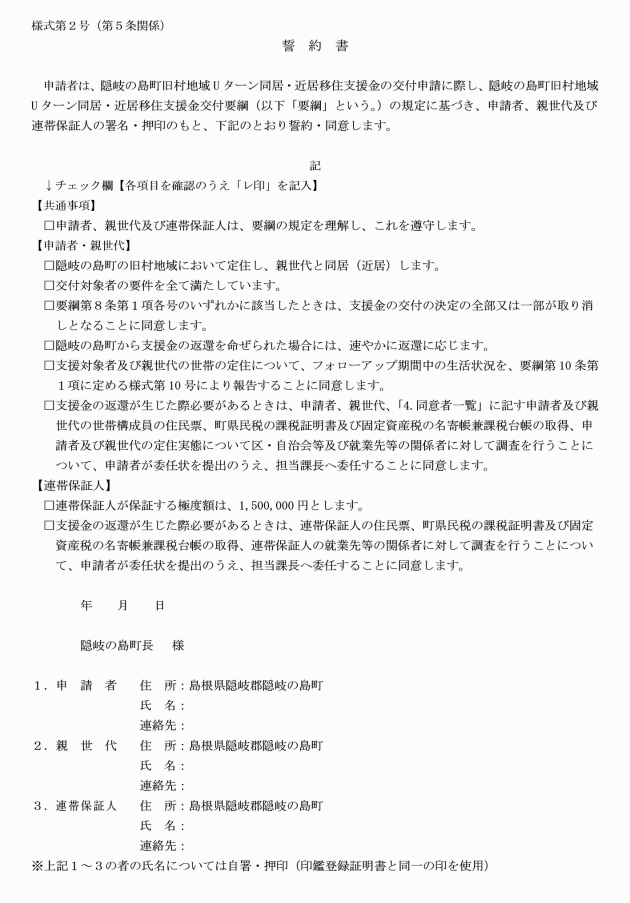

4 前項の規定により連帯保証人が保証する極度額(民法第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、1,500,000円とする。

5 第2項の規定は、町長がやむを得ない事情があると認める場合は適用しない。

(報告、検査及び指示)

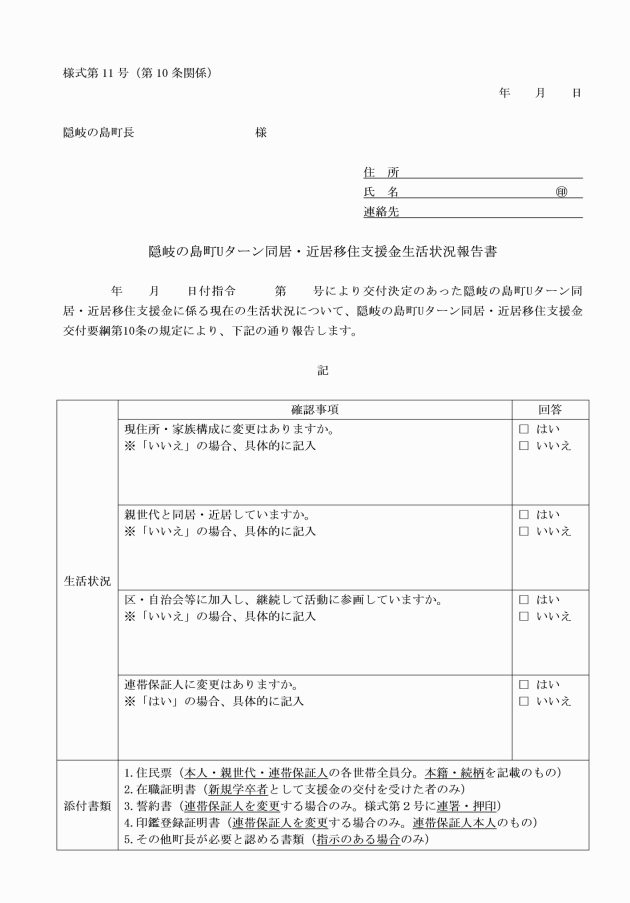

第10条 支援対象者は、本人及び親世代の世帯の定住について、フォローアップ期間中の生活状況を、隠岐の島町Uターン同居・近居移住支援金生活状況報告書(様式第11号)により、町長が指定する期日までに報告しなければならない。

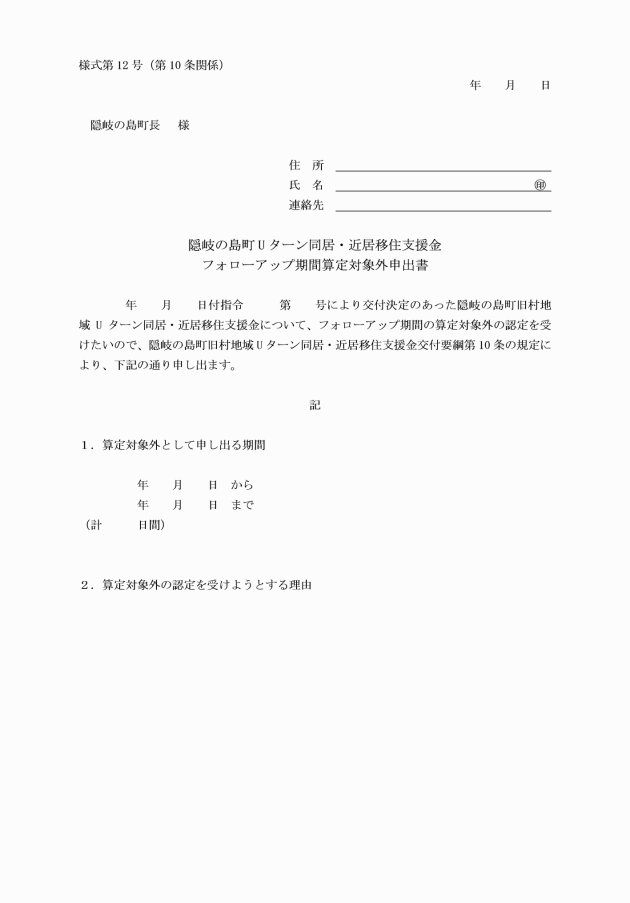

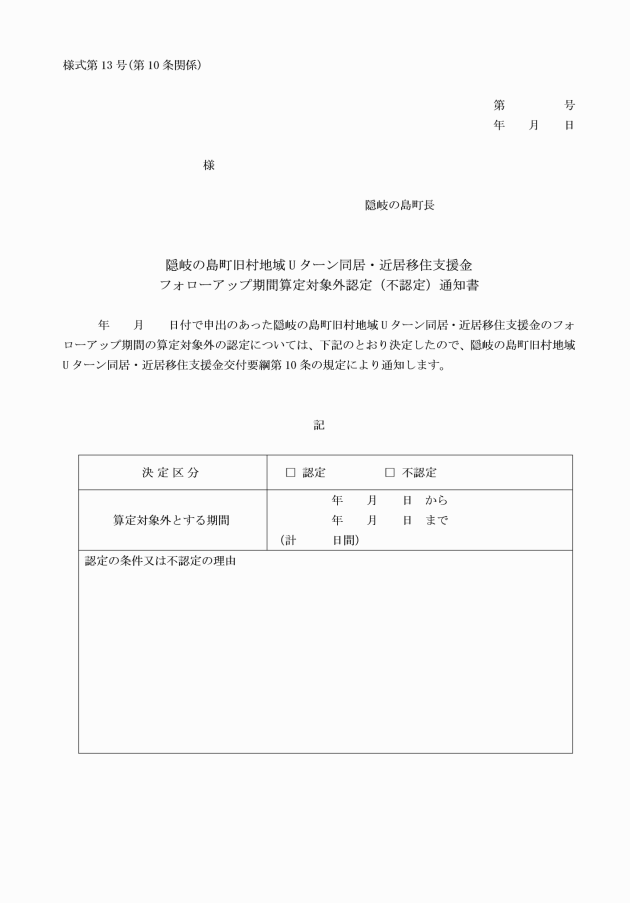

2 フォローアップ期間中の支援対象者のうち、やむを得ず一時的に本町外に居住しなければならない事由のある者で、あらかじめ町長の承認を受けている場合は、本町外に居住している期間をフォローアップ期間の算定対象外とする。ただし、フォローアップ期間の終期については、算定対象外とした期間の日数を加算する。

6 町長は、必要があると認めるときは、支援対象者に対し、支援金に係る必要な事項について、報告を求め検査し、又は指示することができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年6月1日を施行日として、第3条第2項第11号及び第12号中「禁固刑」を「拘禁刑」に改める。ただし、施行日前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

附則(令和7年5月13日告示第55号)

この告示は、令和7年5月13日から施行し、令和7年4月1日以後に実施する事業から適用する。

別表第1(第4条関係)

世帯区分 | 支援金額 | 備考 |

同居世帯 | 一世帯につき1,000,000円 ※子育て世帯は支援金額に500,000円を加算 | 予算の範囲内で交付する。 |

近居世帯 | 一世帯につき500,000円 ※子育て世帯は支援金額に500,000円を加算 | 予算の範囲内で交付する。 |

別表第2(第8条関係)

フォローアップ期間の経過年数 | 取消額 |

1年未満 | 支援金交付額の全額 |

1年以上2年未満 | 支援金交付額の80% |

2年以上3年未満 | 支援金交付額の60% |

3年以上4年未満 | 支援金交付額の40% |

4年以上 ※支援金を交付した日の属する会計年度終了後5年を終期とする。 ※第10条第2項に該当する場合の終期は、算定期間外とした期間の日数を加算する。 | 支援金交付額の20% |