○隠岐の島町水道事業給水条例施行規程

令和6年3月15日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、隠岐の島町水道事業給水条例(令和6年隠岐の島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 屋内に給水栓が設置されていること。

(2) 1棟の建物内を壁や床で区切った各区画がそれぞれ独立した住宅としての機能を有する居室であって、当該居室が複数存在する建築物であること。

(3) 各居室に台所、風呂、トイレ等がそれぞれあること。

(4) 各戸に町のメーターが設置されていないこと。

(5) 各戸の入居者が家事の用に水道を使用する者であること。

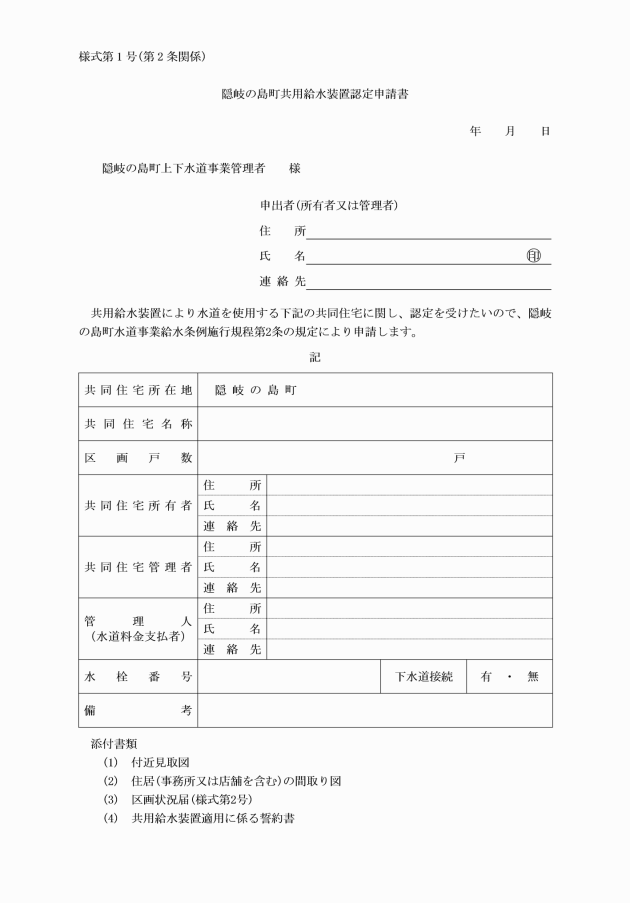

(1) 付近見取図

(2) 建物間取図

(3) 区画状況届(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたもの

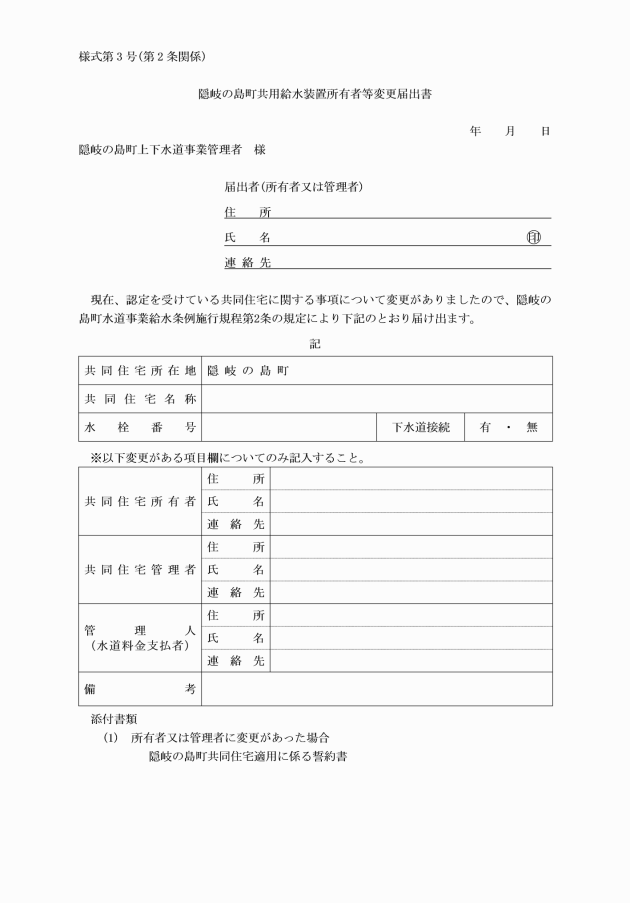

(1) 所有者等に関する事項に変更があった場合 隠岐の島町共用給水装置所有者等変更届出書(様式第3号)

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(3) その他管理者が必要があると認めたとき。

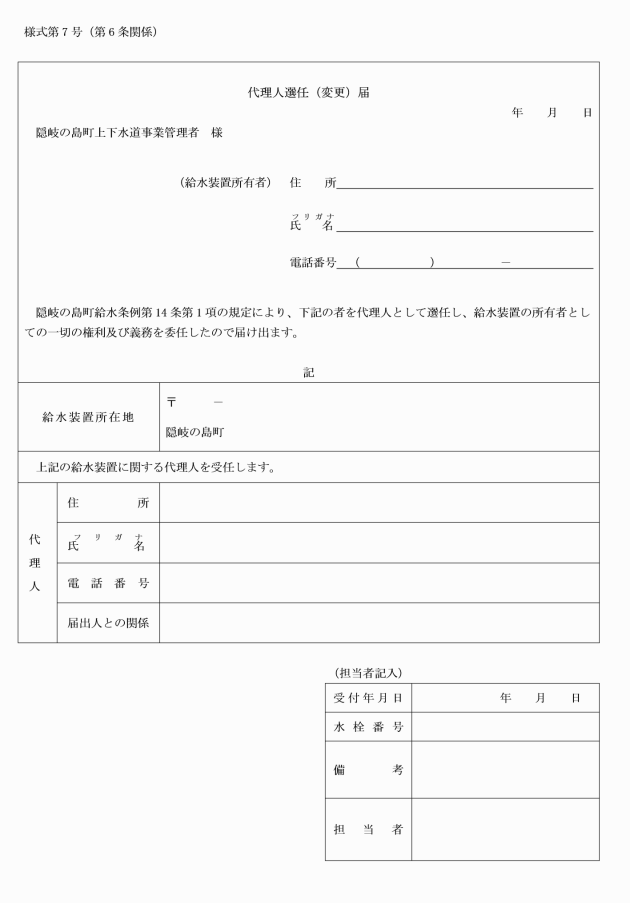

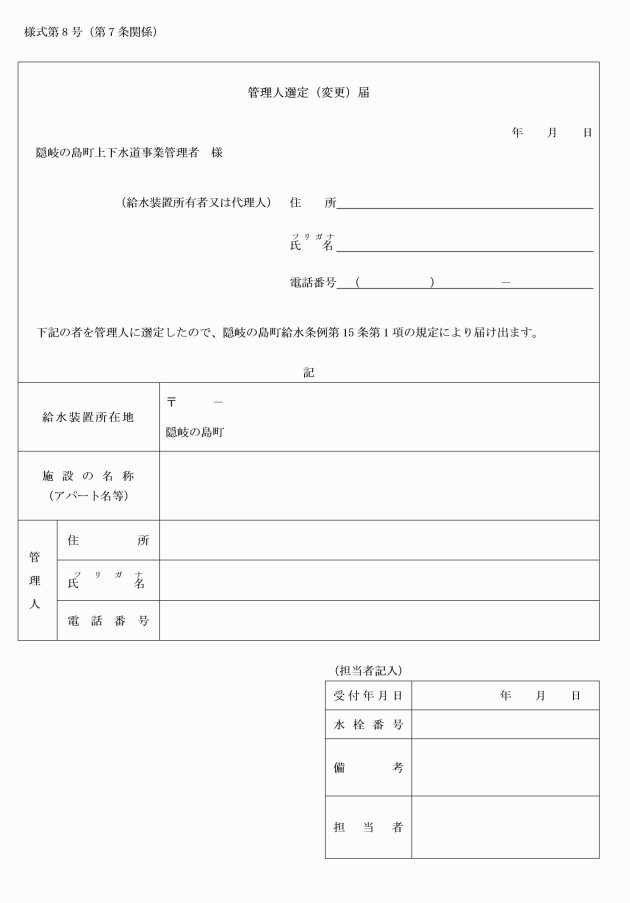

(管理人の選定等)

第7条 条例第15条第1項の規定による管理人の選定又は条例第18条第2項第4号の規定による管理人の変更の届出は、管理人選定(変更)届(様式第8号)による。

(貯水槽以下の装置へのメーターの設置)

第8条 条例第16条第3項の規定によるメーターの設置は、貯水槽以下の装置を設置している共同住宅等の所有者の申請により行う。この場合において、メーターの点検及び料金徴収の取り扱い、設備の基準並びにメーターを設置する基準については、管理者が別に定める。

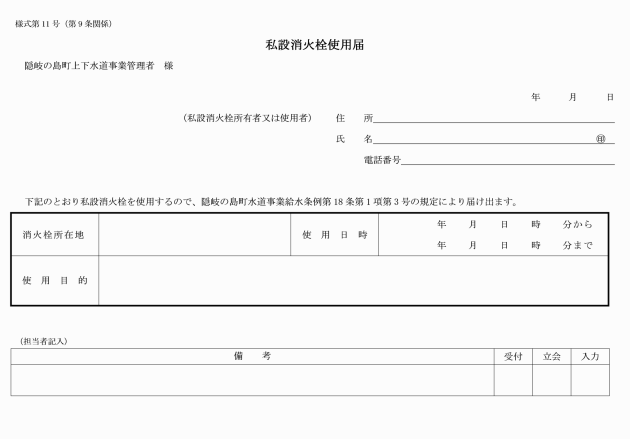

(3) 消防演習に消火栓を使用する場合 私設消火栓使用届(様式第11号)

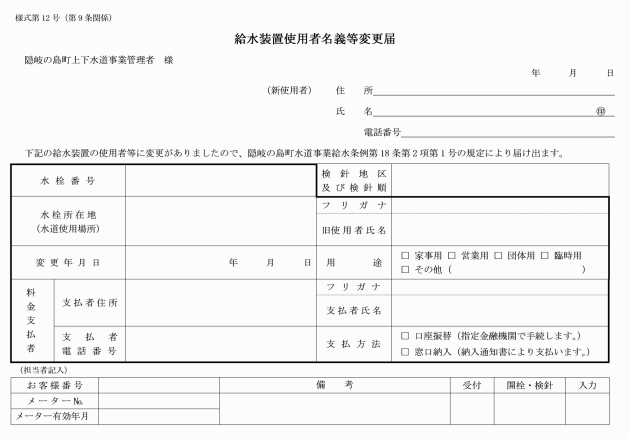

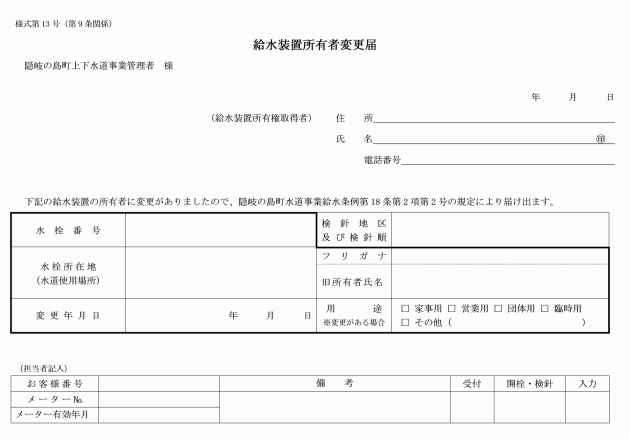

(5) 給水装置の所有者に変更があった場合 給水装置所有者変更届(様式第13号)

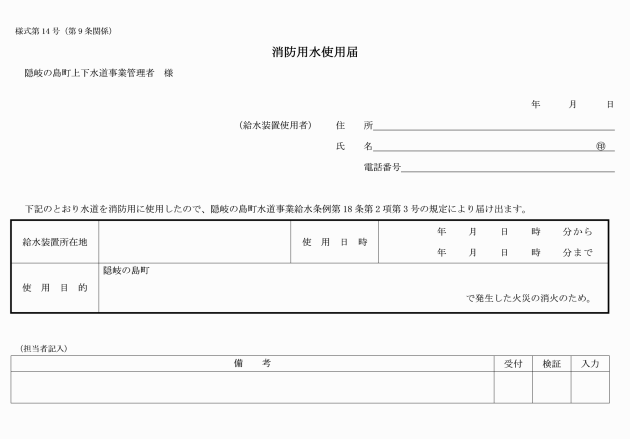

(6) 消防用として水道を使用した場合 消防用水使用届(様式第14号)

(1) 水道料金(以下「料金」という。) 納入通知書を発した月の末日

(2) 料金以外の納入金 納入通知書を発した日から30日以内

(端数水量の取扱い)

第11条 条例第24条の規定により、料金を算定する場合における1立方メートル未満の端数の水量は、翌定例日に繰り越してこれを算定する。

2 条例第24条の規定により、使用水量を月数で除した場合における1立方メートル未満の水量は、定例日の属する月の前月の使用水量に加算して料金を算定する。

(使用水量の認定)

第12条 条例第25条各号に該当するときは、当該使用者の過去の使用実績、季節的変動及び水道の使用状態その他の要件を考慮して使用水量を認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第13条 条例第26条に定める1月の日数は、31日とする。

2 条例第26条第2項に規定する使用期間のうち1月に満たない期間又は2月に満たない期間の基本料金の算定は、使用水量が基本水量の2分の1に満たないとき、かつ、使用期間が20日未満である場合に行うものとし、その金額は、当該基本料金を2で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(過不足金等の取扱い)

第14条 料金を徴収した後において、その料金の算定に誤りがあったとき又は料金の額を変更したときは、速やかに当該料金の過不足金の額を還付し、又は徴収しなければならない。ただし、翌月分以降の料金で精算することができる場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、過誤納金を還付する場合について準用する。

(職員証の携帯)

第15条 次に掲げる業務に従事する職員は、職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 条例第7条第2項の給水装置工事の竣工検査

(2) 条例第19条第2項の消防演習の立会い

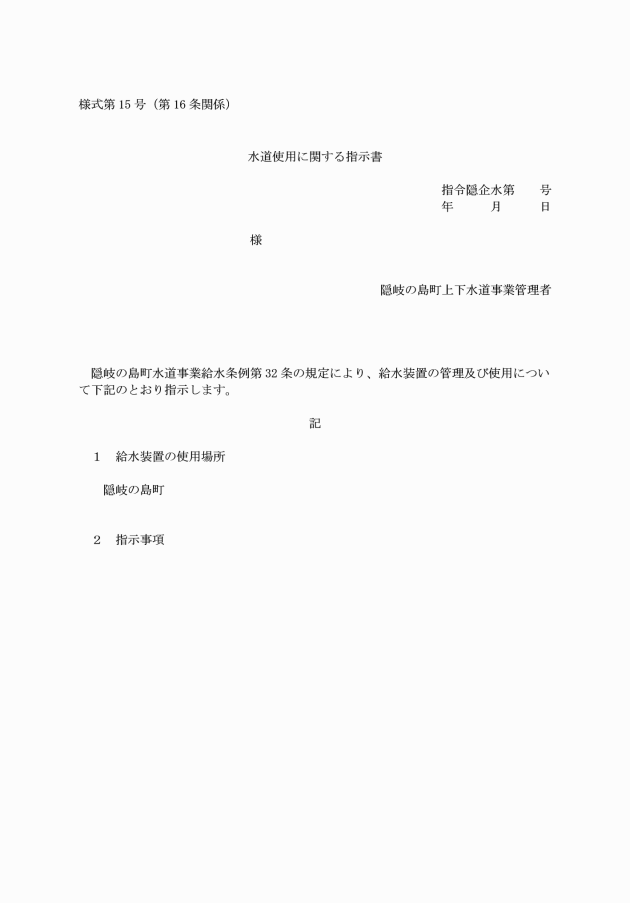

(3) 条例第32条の給水装置の検査

(4) 条例第33条第2項の給水装置の構造及び材質の確認

2 管理者は、前項の給水停止により損害が発生しても一切の責任を負わない。

(給水装置の切離し)

第18条 条例第35条に規定する給水装置の切離しは、メーターの撤去又は配水管との接続の解除により行う。

(簡易専用水道の管理等)

第19条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に掲げる管理基準に従い行わなければならない。

(1) 水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 前項の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。