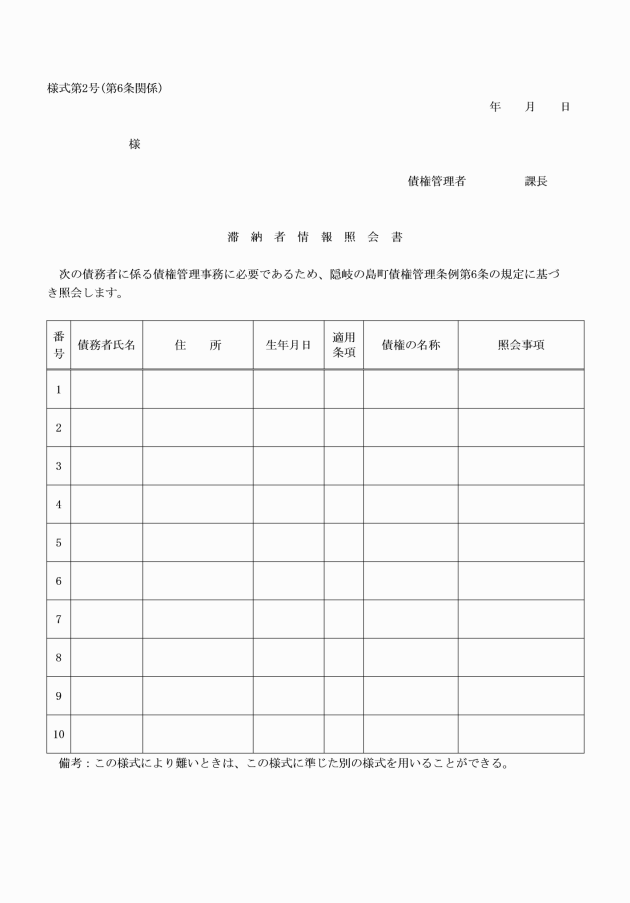

○隠岐の島町債権管理条例施行規則

令和2年6月26日

規則第33号

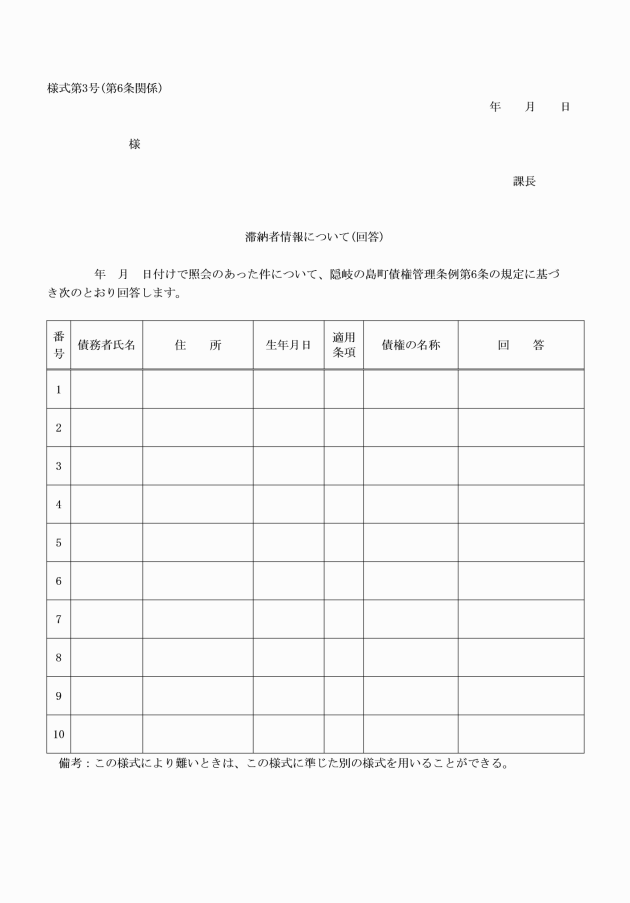

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町債権管理条例(令和2年隠岐の島町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(1) 課長等 隠岐の島町行政組織規則(平成22年隠岐の島町規則第1号)に規定する課、支所及び出張所の長、隠岐の島町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成30年隠岐の島町教育委員会規則第3号)に規定する課の長、福祉事務所長、議会事務局長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(2) 債権管理者 債権の管理に関する事務を担当するものをいう。

(債権管理者の指定)

第3条 債権の管理に関する事務(以下「債権管理事務」という。)は、町長が特に指定するものを除くほか、当該債権の発生の原因となった事務又は事業を担当する課長等が行うものとする。

(債権管理事務の総括)

第4条 債権管理事務の総括は、税務課長が行う。

2 税務課長は、債権管理事務の適正化及び効率化を図るため必要なときは、債権管理者に対して、必要な措置又はその管理に属する町の債権の内容及び債権管理事務の処理状況に関する報告を求めることができる。

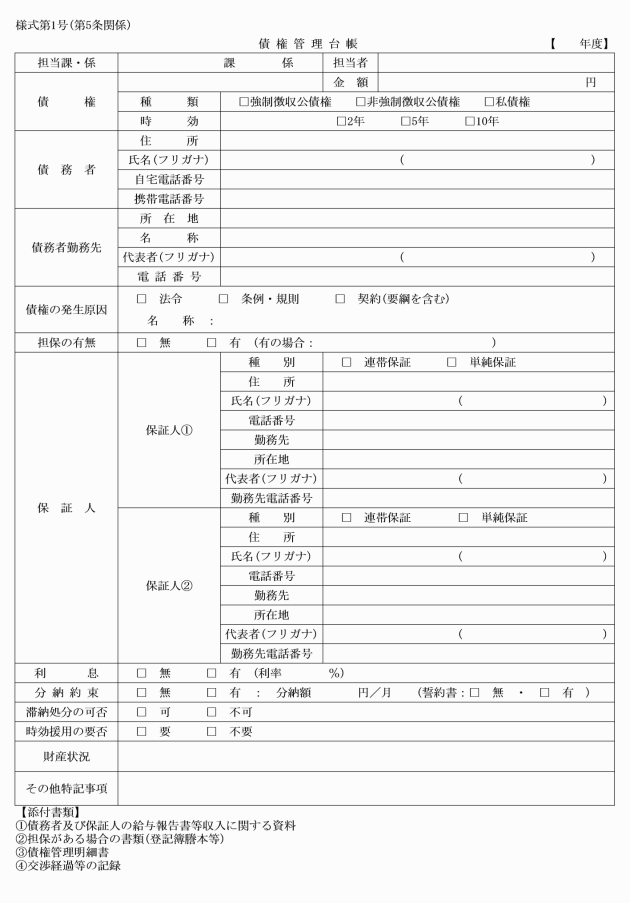

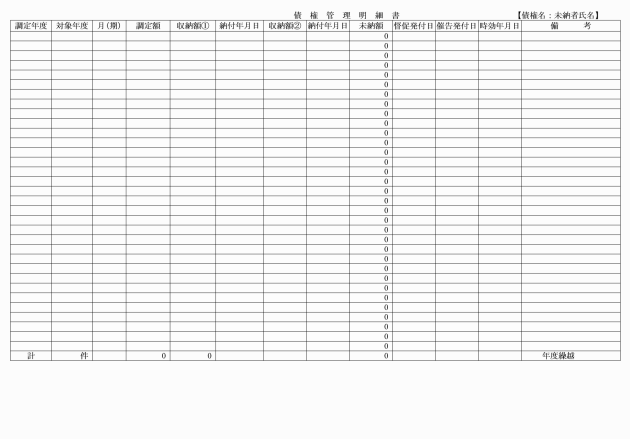

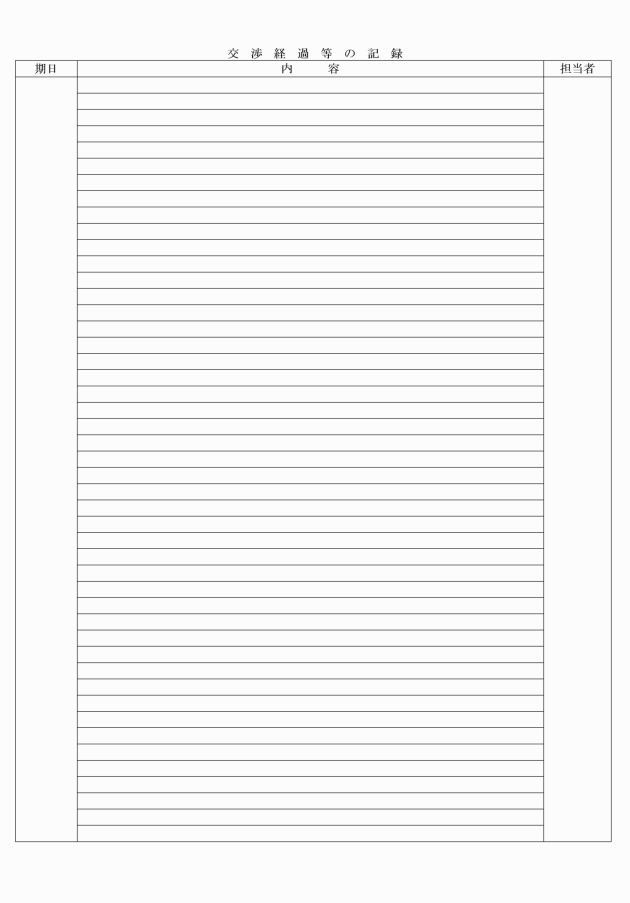

2 債権管理者は、その管理に属すべき町の債権が発生し、帰属し、又は他の債権管理者から引き継がれたときは、遅滞なく、これを債権管理台帳に記載しなければならない。当該記載事項に変更があった場合も、同様とする。

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する方法によることが困難である場合として別に定める場合には、当該方法によらないことができる。

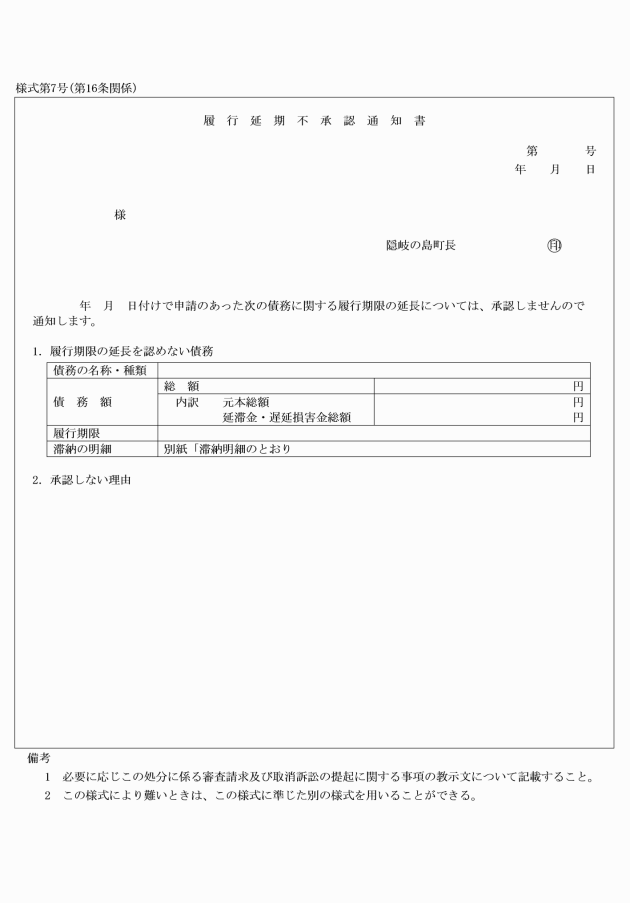

(督促)

第7条 条例第7条の規定による督促は、督促状により履行期限後30日以内に行うものとする。

(督促から強制執行等の措置をとるまでの期間)

第9条 条例第9条の相当の期間は、1年とする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第10条 条例第9条第1号の規定に基づき保証人に対して行う履行の請求は、請求書を保証人に送付することにより行うものとする。

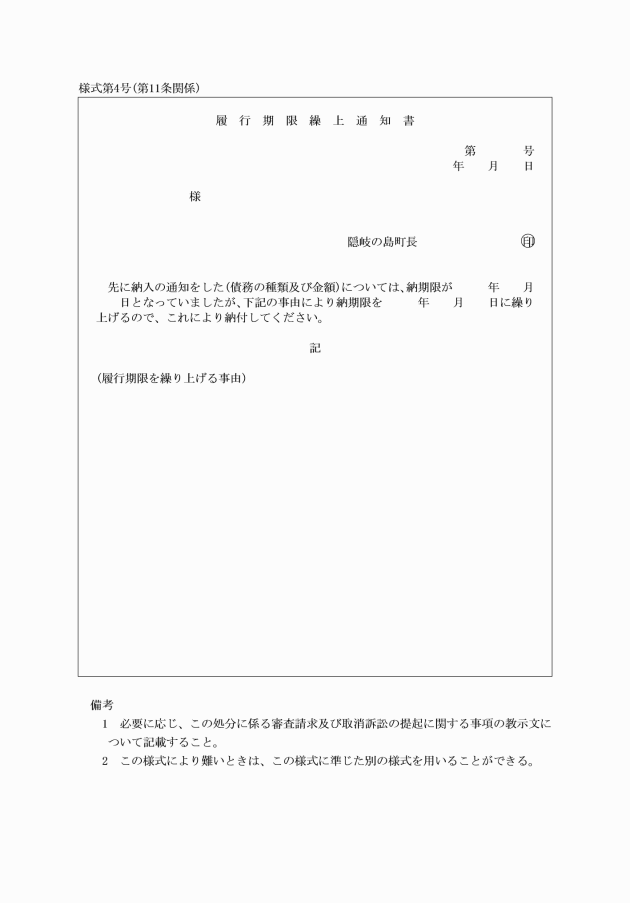

(債権の履行期限の繰上げの手続)

第11条 条例第10条の規定による履行期限の繰上げは、民法(明治29年法律第89号)第137条の規定その他履行期限の繰上げに関する定めにより、これを行うことができる場合に行うものとする。

(債権の申出等)

第12条 条例第11条第1項の配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において行うものとする。この場合、直ちに、そのための措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(7) 債務者である法人が解散したこと。

2 条例第11条第2項に定めるもののほか、町の債権を保全するための必要な措置は、債権者代位権の要件(民法第423条第1項の規定に基づき行使する権利をいう。)又は詐害行為取消請求(同法第424条第1項の規定に基づく取消権をいう。)の行使とする。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債権を含む。)その他の有価証券

(3) 土地

(4) 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(5) 町長が確実と認める保証人の保証

(担保の保全)

第14条 債権管理者は、その管理に属する町の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗し得る要件を備えるための必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第15条 条例第12条の相当の期間は、1年とする。

(1) 徴収停止をする債権の表示

(2) 条例第12条各号のいずれかに該当する理由

(3) その他必要と認める事項

3 債権管理者は、徴収停止措置をとった場合は、債権管理台帳に「徴収停止」の表示をするとともに、当該徴収停止措置の内容及び理由を記載するものとする。

4 債権管理者は、徴収停止措置をとった後の事情の変更等により、当該徴収停止措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに町長の決定を受けて、当該徴収停止措置を取りやめなければならない。

5 債権管理者は、前項の規定により徴収停止措置を取りやめたときは、債権管理台帳に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その取りやめの理由を記載しなければならない。

2 債権管理者は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、承認又は不承認の意見を付して、町長の決定を受けなければならない。

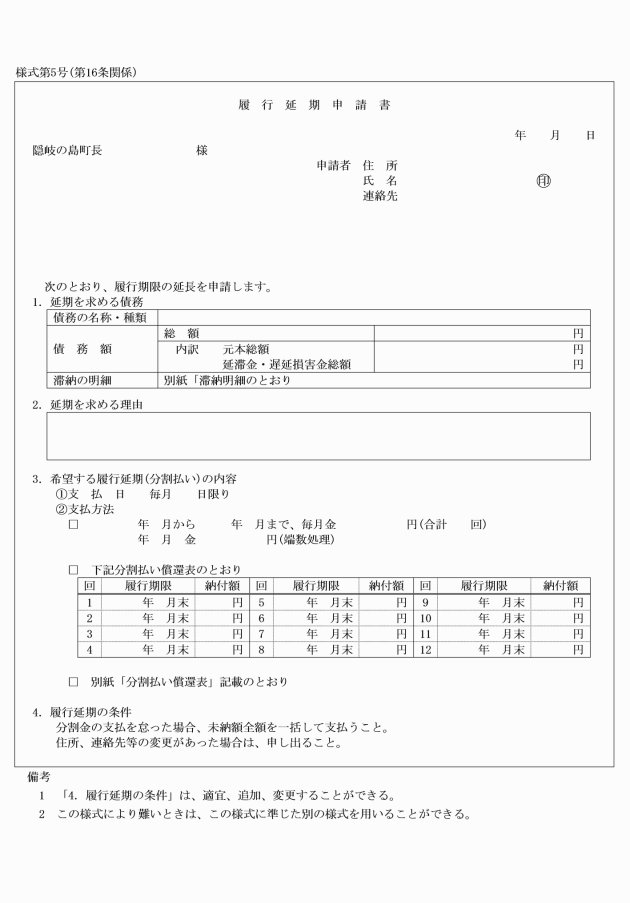

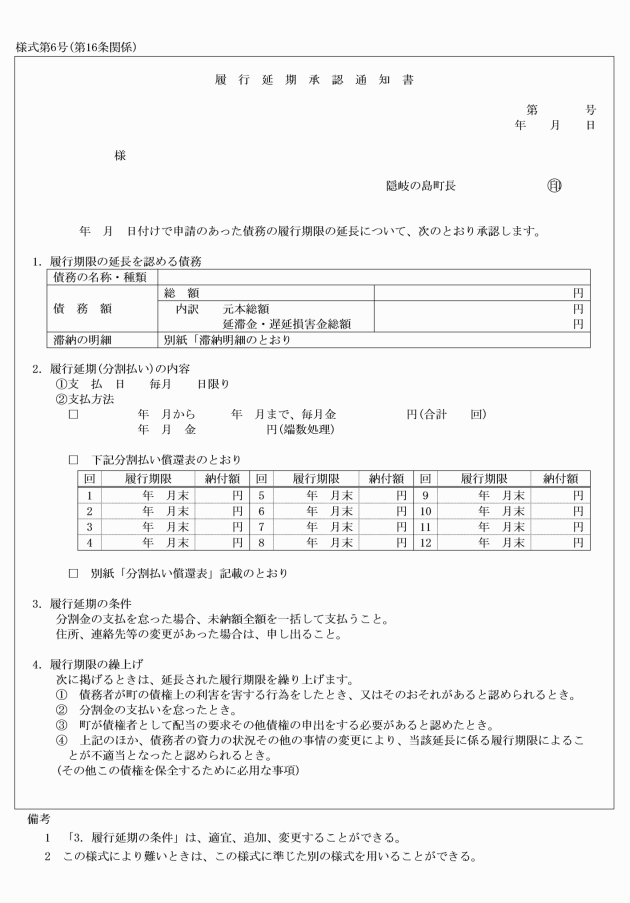

(履行期限を延長する期間)

第17条 債権管理者は、履行期限の延期をする場合にあっては、履行期限(履行期限後に履行期限の延期をする場合には、当該履行延期の特約又は処分をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行期限の延期をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第18条 債権管理者は、その管理に属する非強制徴収債権について条例第13条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、担保を提供させるものとする。ただし、次に掲げる場合は、その限りでない。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する同一種類の非強制徴収債権の金額の合計額が10万円未満である場合

(3) 履行期限を延長する非強制徴収債権が債務者の故意又は重大な過失によらずに発生した返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいない場合

(5) 既に十分な担保が付されている場合

2 債権管理者は、その管理に属する非強制徴収債権(債務名義のあるものを除く。)について条例第13条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、当該非強制徴収債権について債務名義を取得するための必要な措置をとらなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(2) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(履行延期の特約等に付する条件)

第19条 債権管理者は、条例第13条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該非強制徴収債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(2) 次に掲げるときは、当該非強制徴収債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

ア 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

イ 当該非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき。

ウ 第12条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。

エ 債務者が前号に規定する条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。

オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

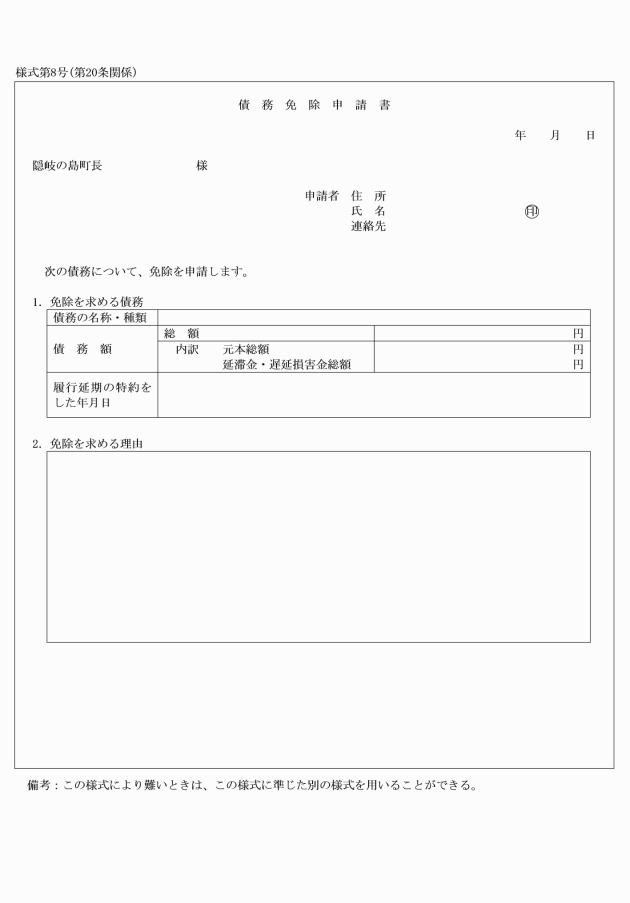

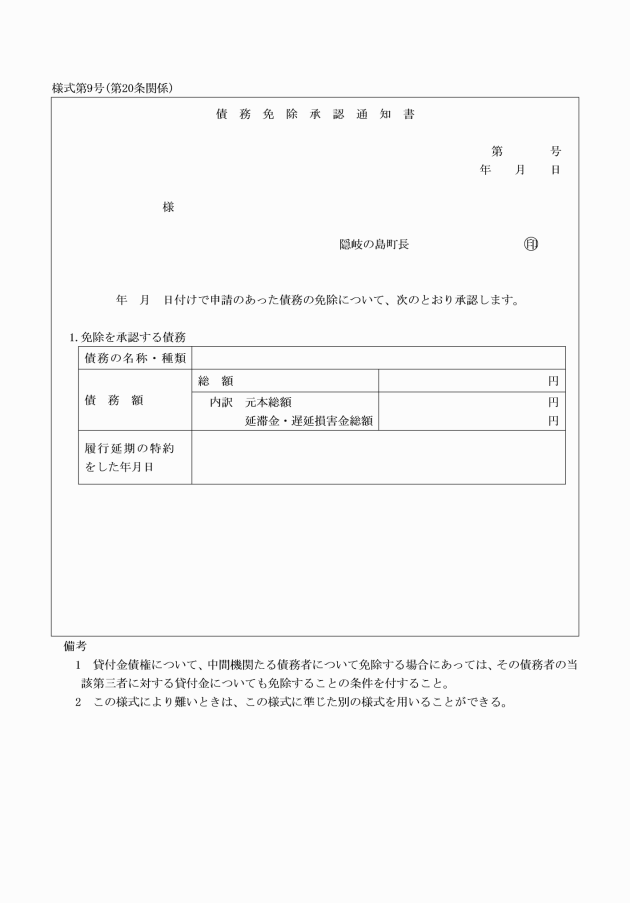

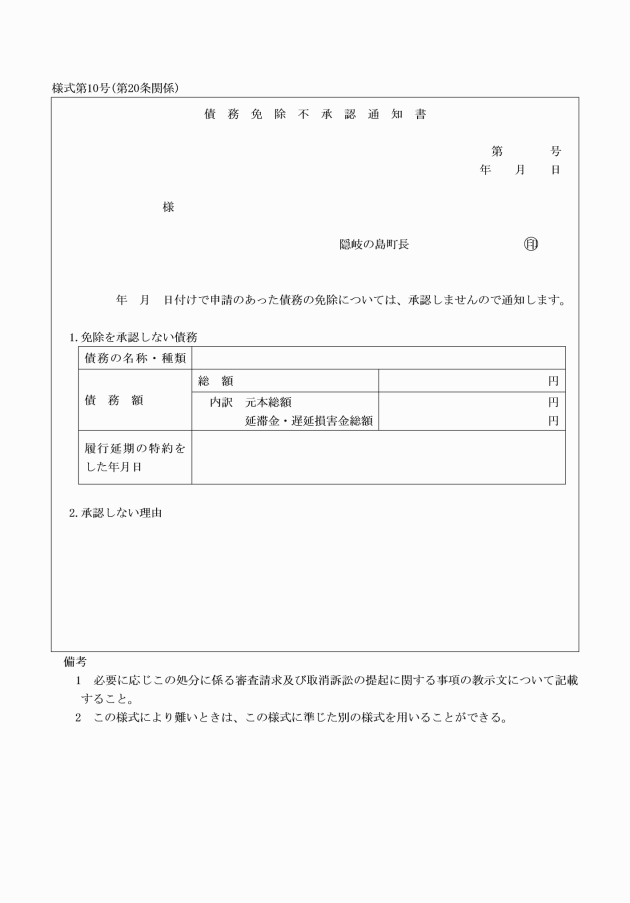

2 債権管理者は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、承認又は不承認の意見を付して、町長の決定を受けなければならない。

(債権の放棄)

第21条 債権管理者は、条例第15条の規定に基づきその管理に属する債権を放棄しようとするときは、債権管理審査会に諮り、承認を受けなければならない。

2 債権管理審査会について、必要な事項は別に定める。

3 条例第15条第1項第3号の相当の期間は、3年とする。

(議会への報告)

第22条 条例第15条第2項の規定による議会への報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債権管理所管課名

(3) 放棄した債権の額

(4) 権利放棄した事由(根拠となる条項)

(5) 件数

(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、廃止前の隠岐の島町財務規則(平成19年隠岐の島町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。