○隠岐の島町税条例施行規則

令和3年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「府令」という。)及び隠岐の島町税条例(平成16年隠岐の島町条例第57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の指定)

第2条 町長は、条例第2条第1項第1号に規定する徴税吏員を、町税に関する事務に従事する職員のうちから指定する。

(調査吏員の指定)

第3条 町長は、町税に関する犯則事件の調査等を行う職員(以下「調査吏員」という。)を徴税吏員のうちから指定する。

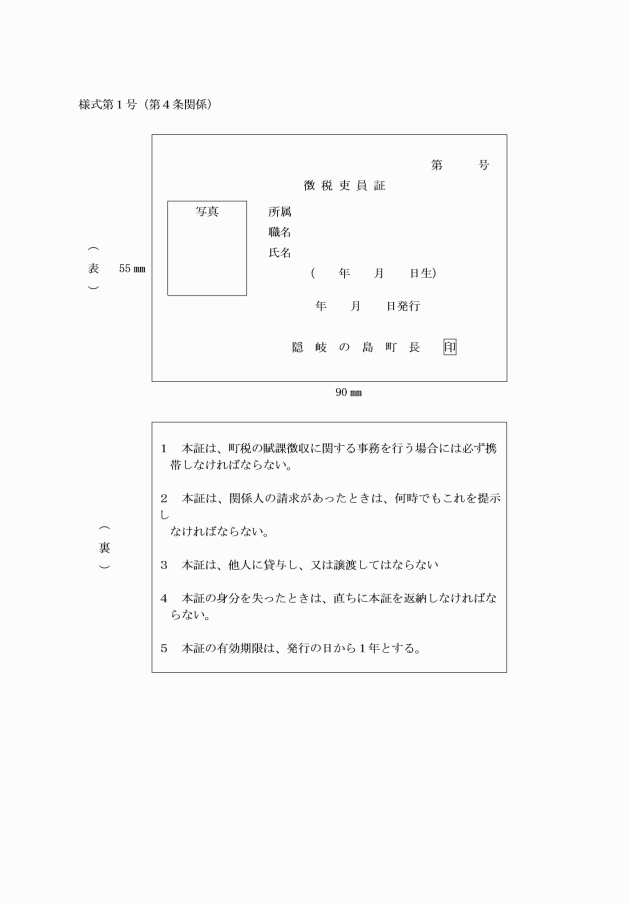

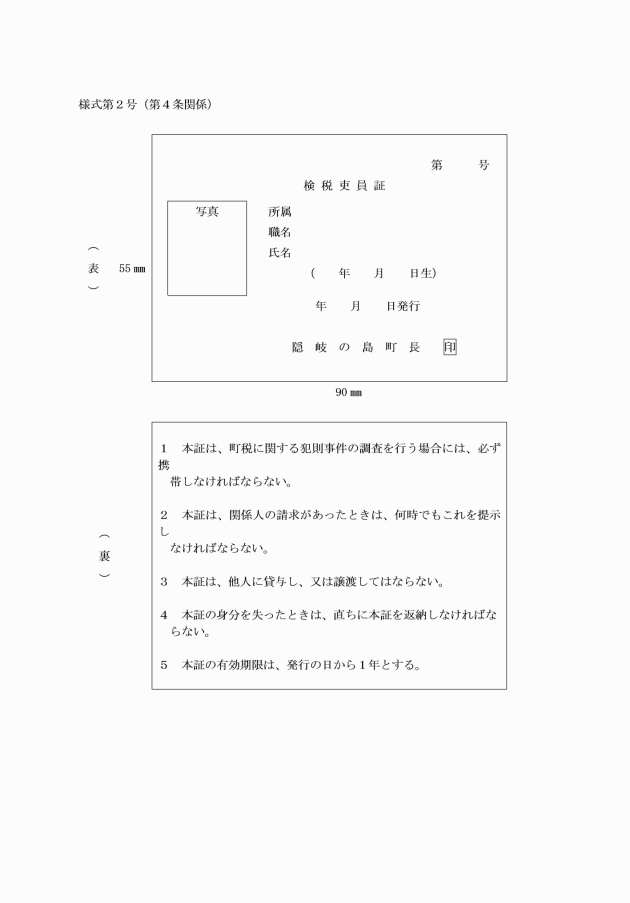

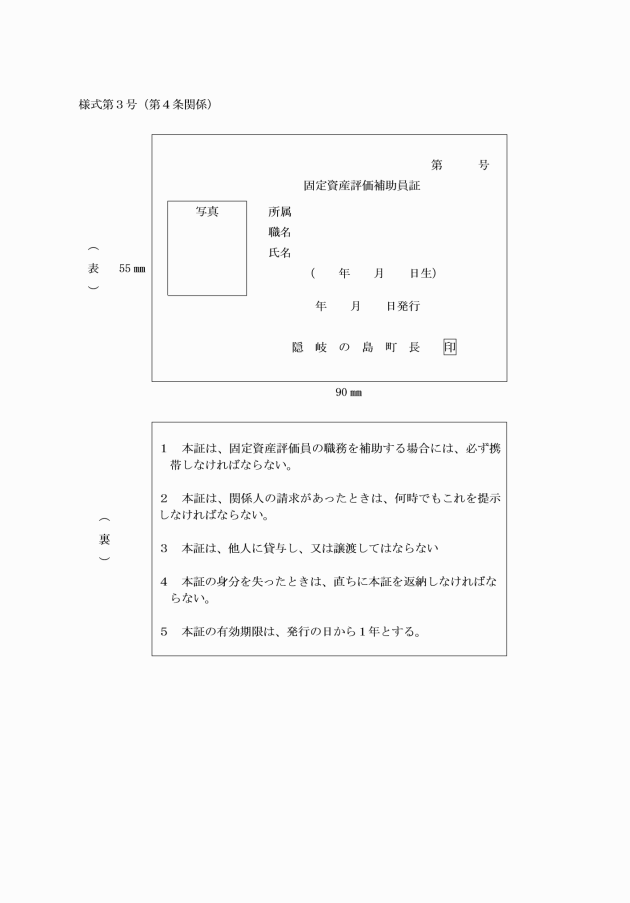

(徴税吏員等の証票)

第4条 町長は、徴税吏員、調査吏員又は固定資産評価補助員(以下「徴税吏員等」という。)に対して次の各号に掲げる証票(以下「徴税吏員証等」という。)を交付する。

(1) 徴税吏員 徴税吏員証(様式第1号)

(2) 調査吏員 検税吏員証(様式第2号)

(3) 固定資産評価補助員 固定資産評価補助員証(様式第3号)

2 徴税吏員等は、その職務を行う場合においては、徴税吏員証等を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴税吏員等は、徴税吏員証等を、他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 徴税吏員等は、その身分を失ったときは、直ちに徴税吏員証等を返納しなければならない。

5 徴税吏員証等の有効期限は、発行の日から1年とする。

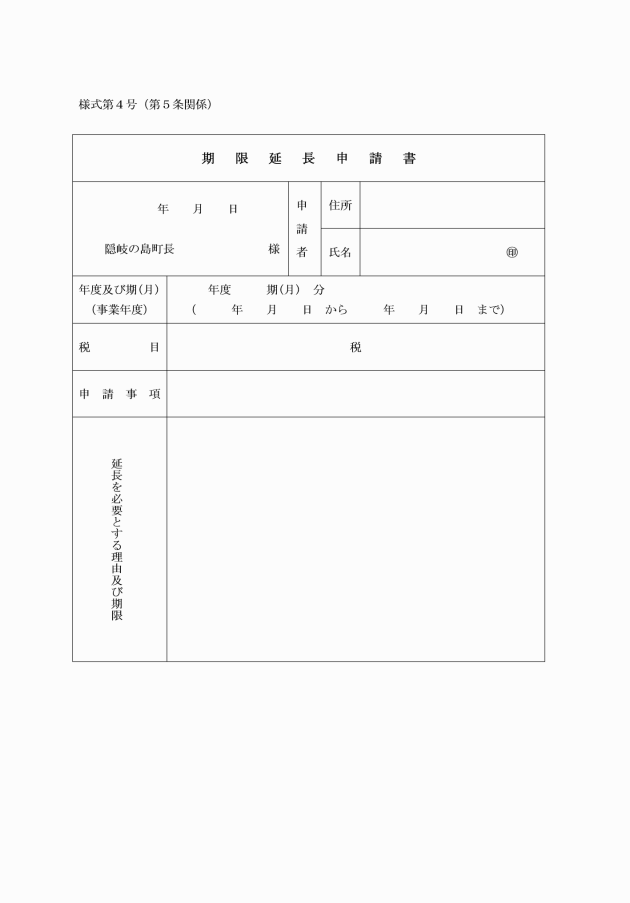

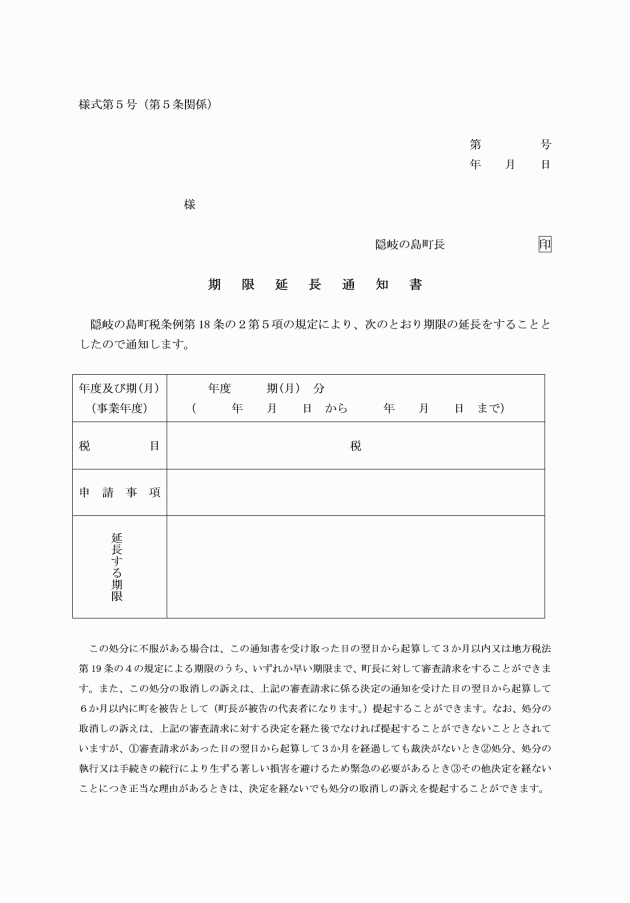

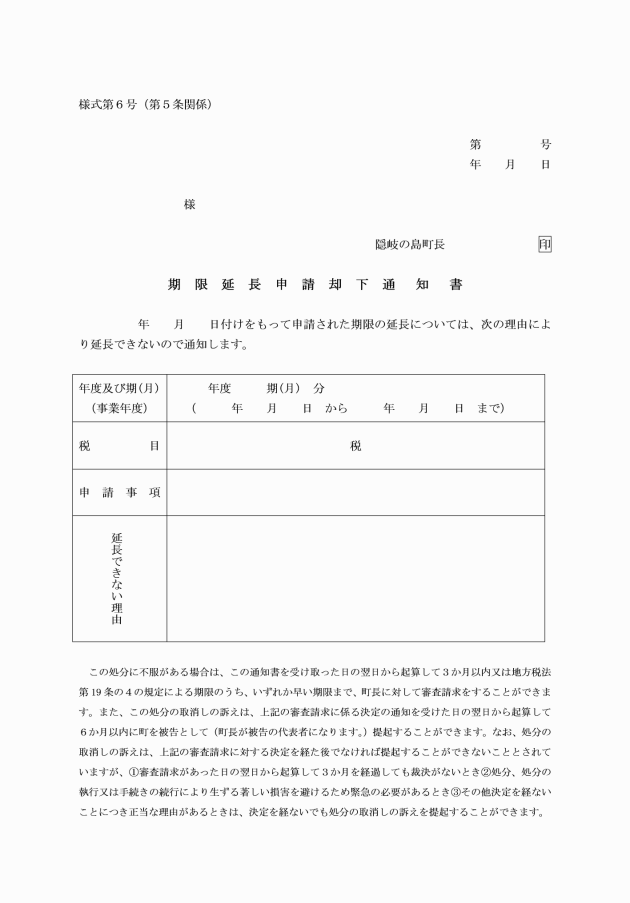

(災害等による期限の延長)

第5条 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長を受けようとする者がする申請は、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から10日以内に、期限延長申請書(様式第4号)により、行わなければならない。

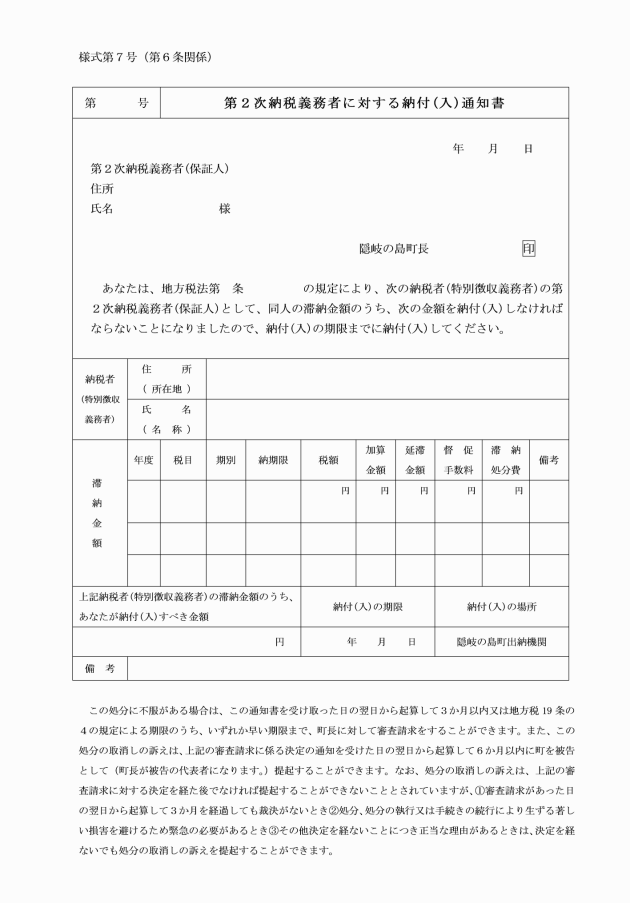

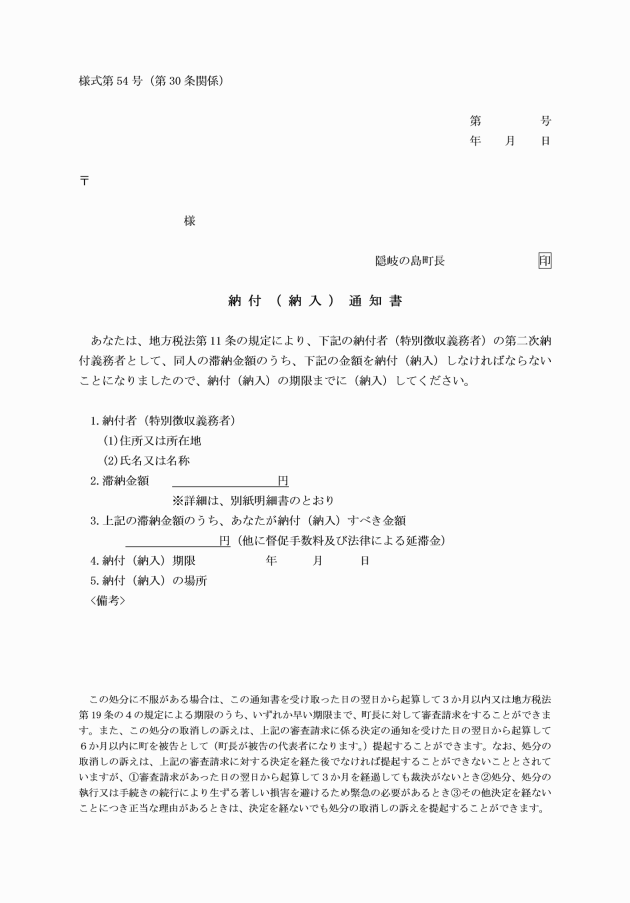

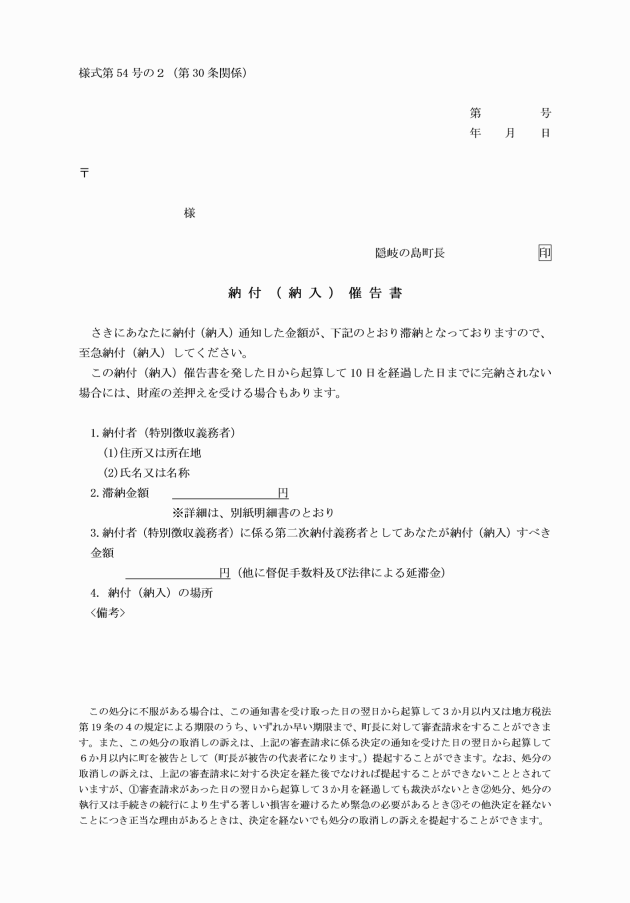

(第2次納税義務者等の徴収金の納付期限等)

第6条 法第11条第1項に規定する第2次納税義務者に対する通知書又は法第16条の5第4項において準用する法第11条第1項に規定する保証人に対する通知書は、第2次納税義務者に対する納付(入)通知書(様式第7号)によるものとし、当該通知書に定める徴収金の納付又は納入の期限は、当該通知書の発付の日から15日以内とする。

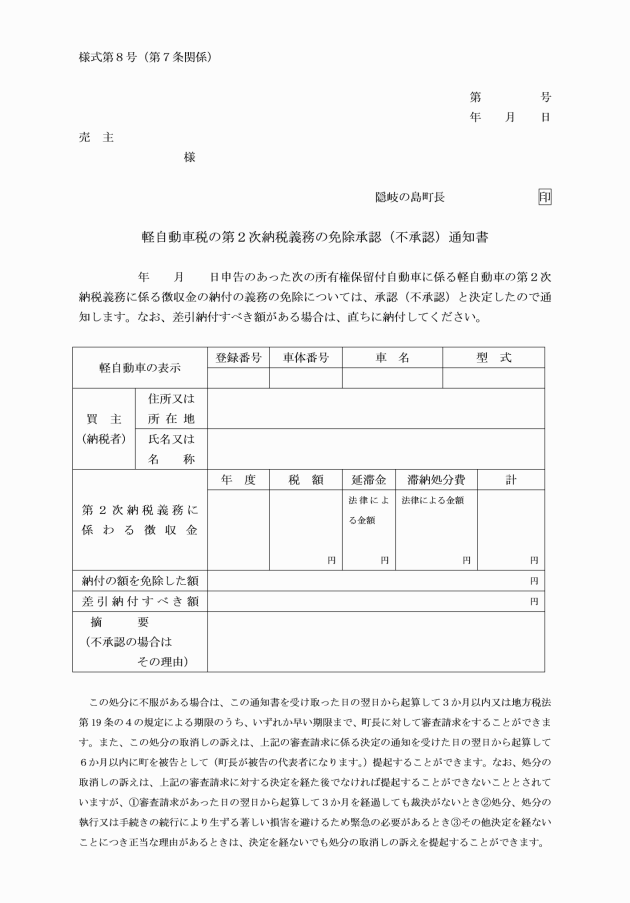

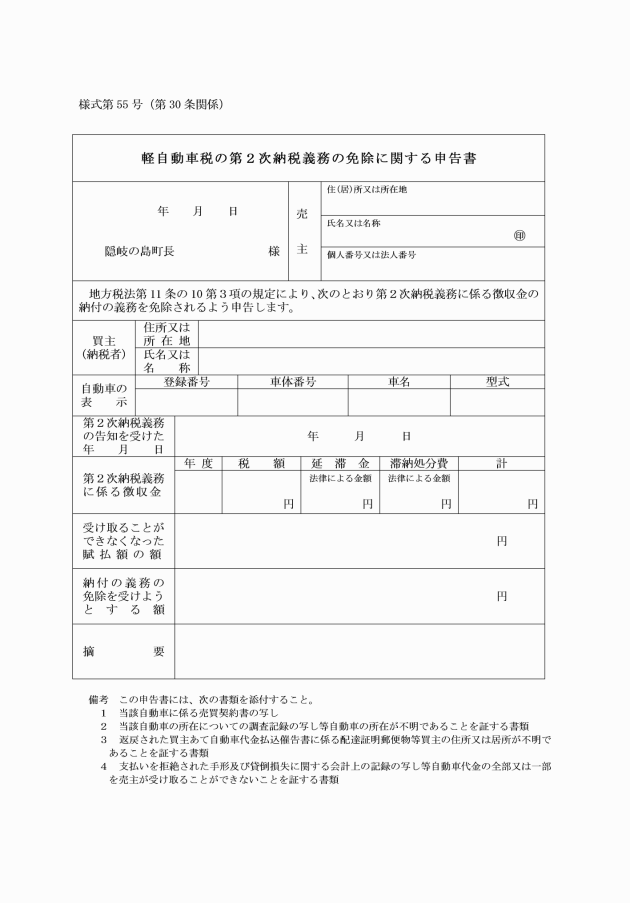

(軽自動車税の第2次納税義務の免除承認等の通知)

第7条 町長は、法第11条の10第3項の規定により、軽自動車等の売主から同条第2項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めたとき、又は当該申告が真実でないと認めたときは、軽自動車税の第2次納税義務の免除承認(不承認)通知書(様式第8号)により、当該申告をした売主に通知する。

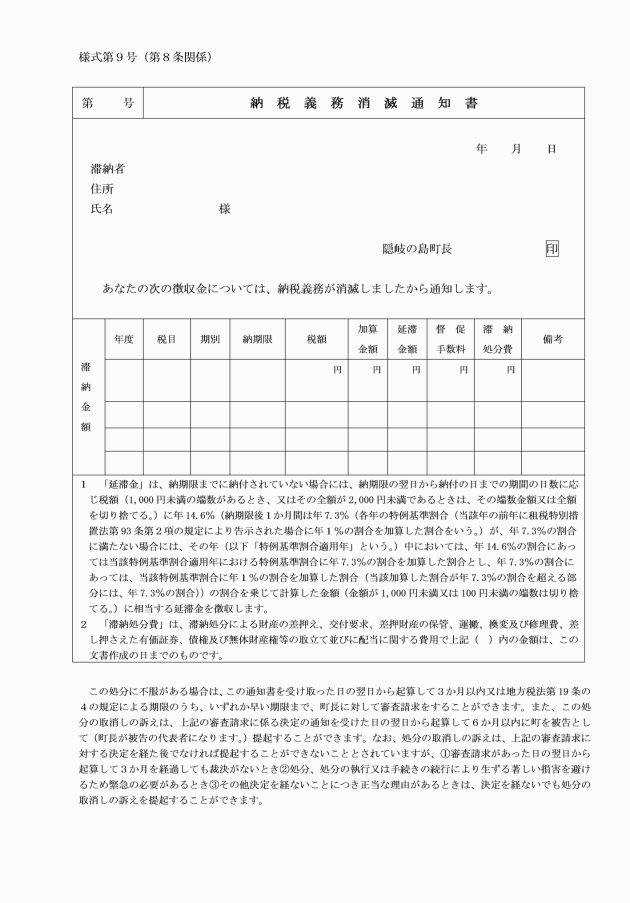

(納税義務消滅通知書)

第8条 法第15条の7第4項若しくは第5項又は法第18条の規定により納税義務が消滅したため不納欠損決定の処理をした場合に滞納者に対して行う通知は、納税義務消滅通知書(様式第9号)によって行い、当該通知書の「備考」欄に必要に応じて納税義務が消滅した理由その他を記入するものとする。

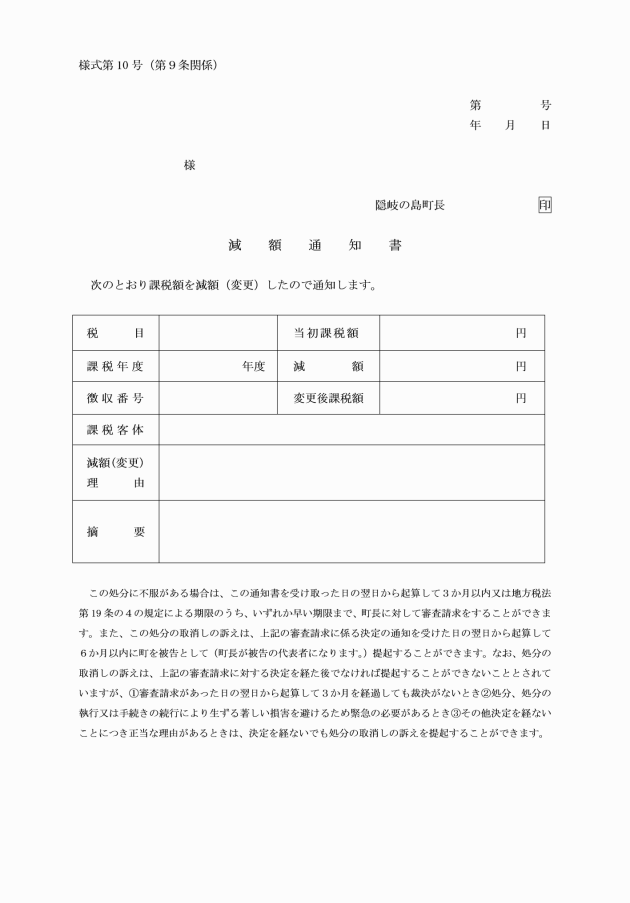

(徴収金の額の減額の通知)

第9条 町長は、既に決定し、かつ、告知した徴収金の額を減額した場合には、減額通知書(様式第10号)により、納税者又は第2次納税義務者に通知する。

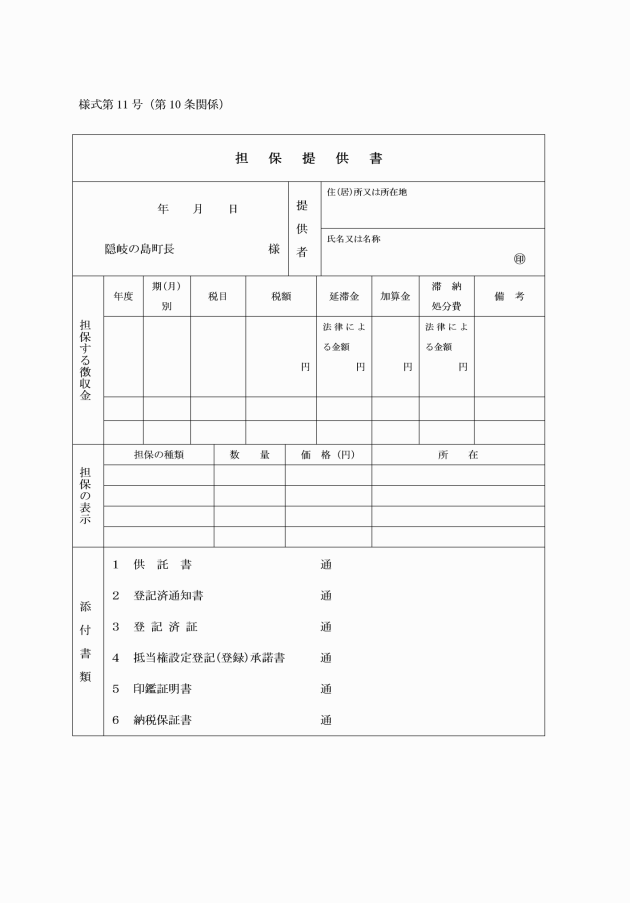

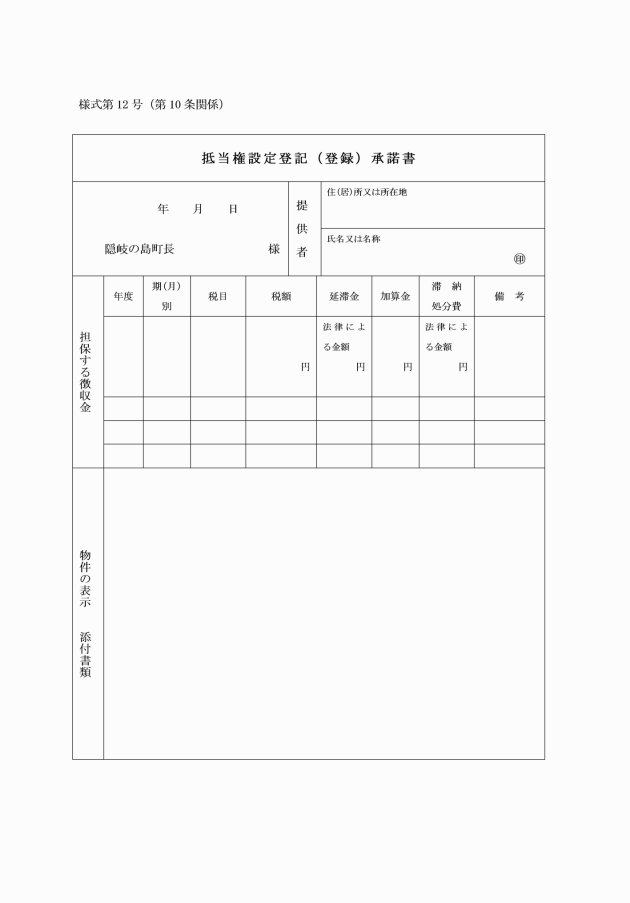

(担保の提供等)

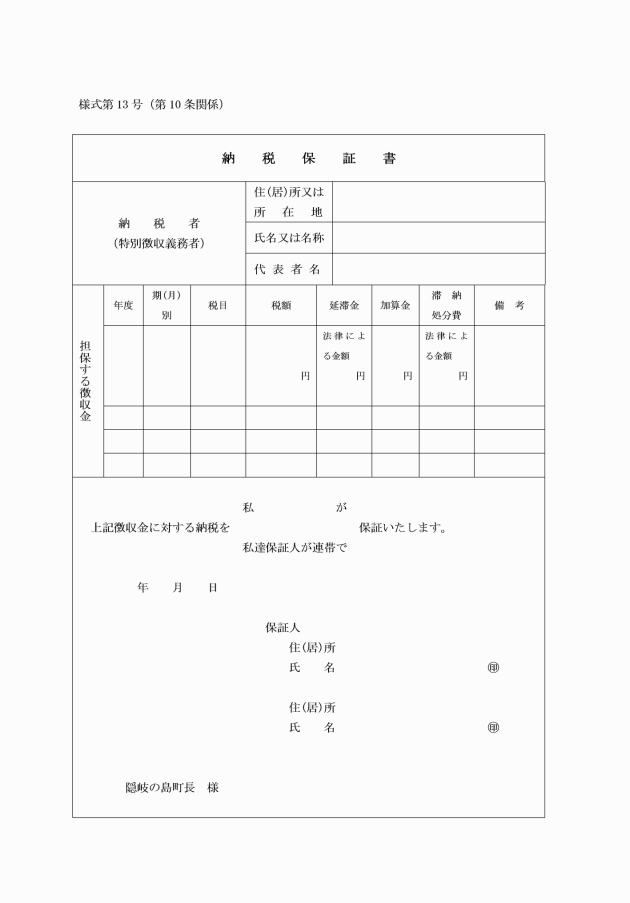

第10条 徴収の猶予、換価の猶予又は納期限の延長に伴う担保の提供を求められた者は、担保提供書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保を提供する者にあっては、政令第6条の10第1項の供託書の正本、登録済通知書又は登録済証

(2) 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保を提供する者にあっては、抵当権設定登記(登録)承諾書(様式第12号)その他登記(登録)に必要な書類

(3) 法第16条第1項第6号に掲げる担保を提供する者にあっては、納税保証書(様式第13号)

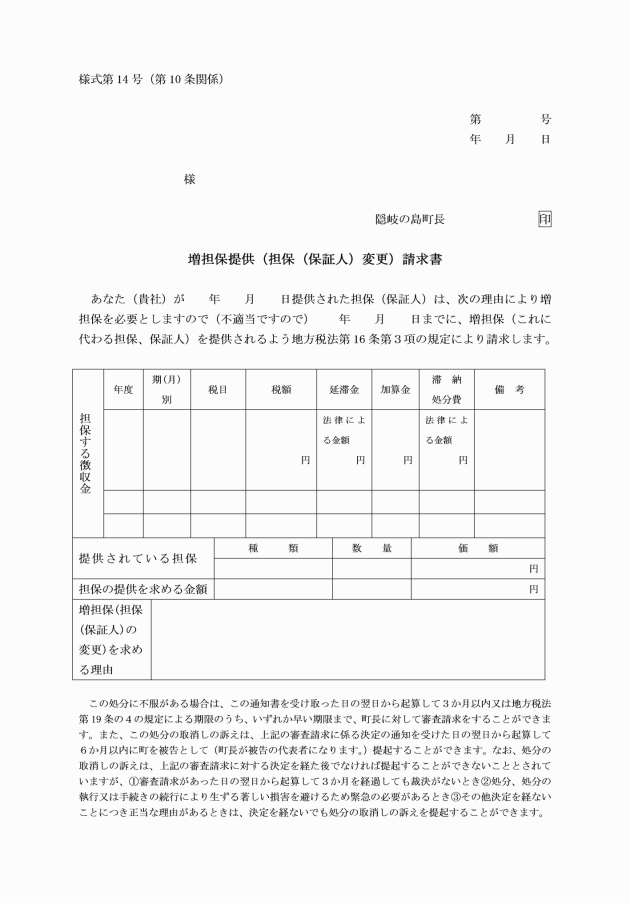

2 町長は、法第16条第3項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保しようとする場合には、増担保提供(担保(保証人)変更)請求書(様式第14号)により、納税者又は特別徴収義務者に請求する。

(納付又は納入に使用することができる小切手)

第11条 徴収金の納付又は納入に使用することができる小切手は、納付又は納入を受ける指定金融機関等(隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号)第2条第6号に規定する指定金融機関等をいう。以下同じ。)の所在地を支払地としたものとする。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第12条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げる為替手形、約束手形又は小切手でその券面金額が納付又は納入すべき徴収金の合計額を超えないものとする。

(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託をする銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

ア 振出人が納付又は納入の委託をする者である場合には、町長を受取人とする記名式のもの

イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者である場合には、当該納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書きをしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする為替手形又は約束手形で次のいずれかに該当するもの

ア 為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人又は約束手形にあっては振出人が納付又は納入の委託をする者である場合には、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の記載のあるもの

イ 為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人又は約束手形にあっては振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者である場合には、当該納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書きをしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる為替手形、約束手形又は小切手で、再委託する銀行を通じて取り立てることができるもの(支払が特に確実であると認められるものに限る。)

(担保保全の提供命令)

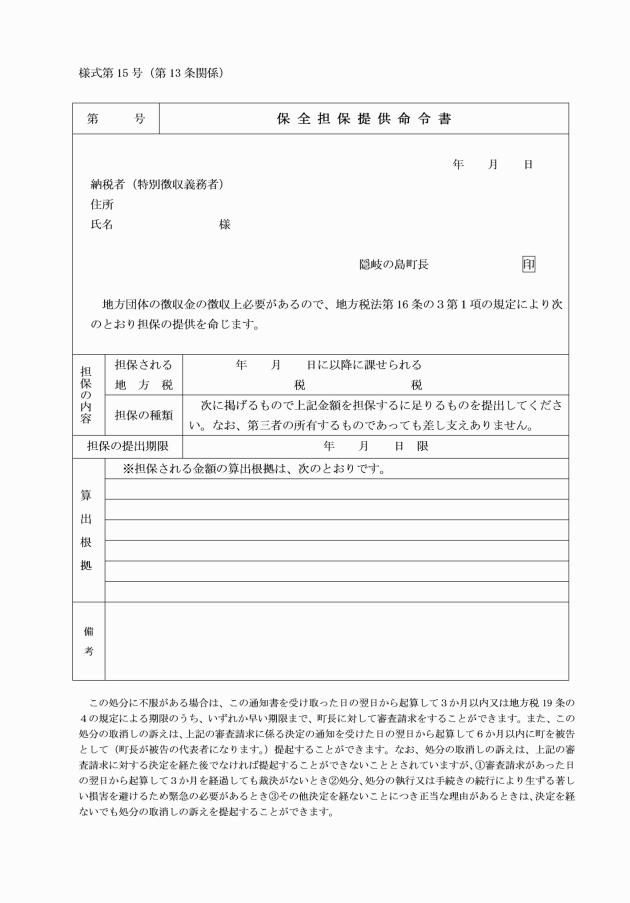

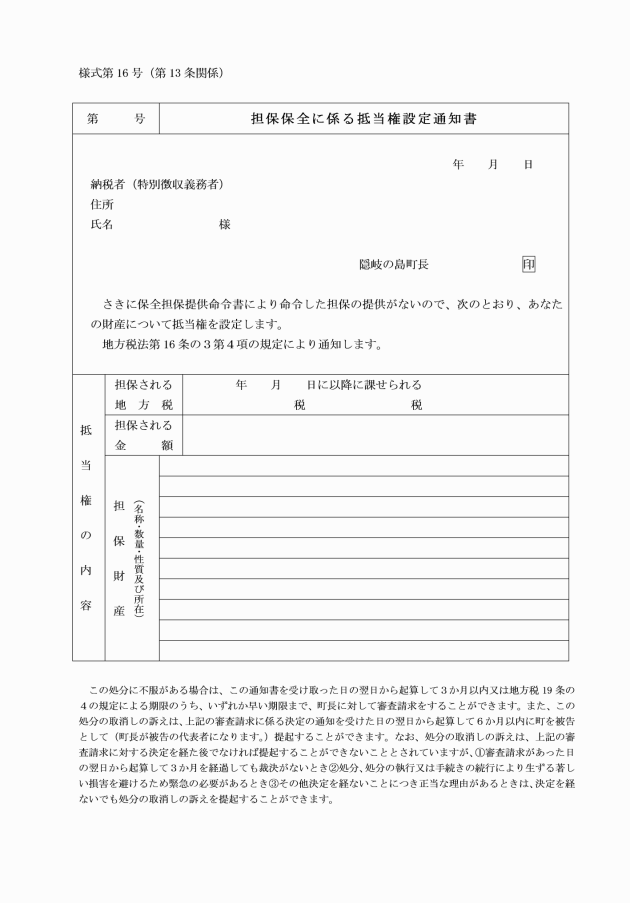

第13条 町長は、法第16条の3第1項の規定により保全担保の提供を命ずるときは、保全担保提供命令書(様式第15号)により、納税者又は特別徴収義務者に命ずる。

2 第11条の規定は、法第16条の3第1項の規定により提供を命ぜられた保全担保の提供手続について準用する。

3 第1項に規定する命令書を用いる際、必要に応じ、別紙として担保の提供手続、担保の解除条件、添付書類等を記載したもの及び担保提供書等の用紙を同封するものとする。

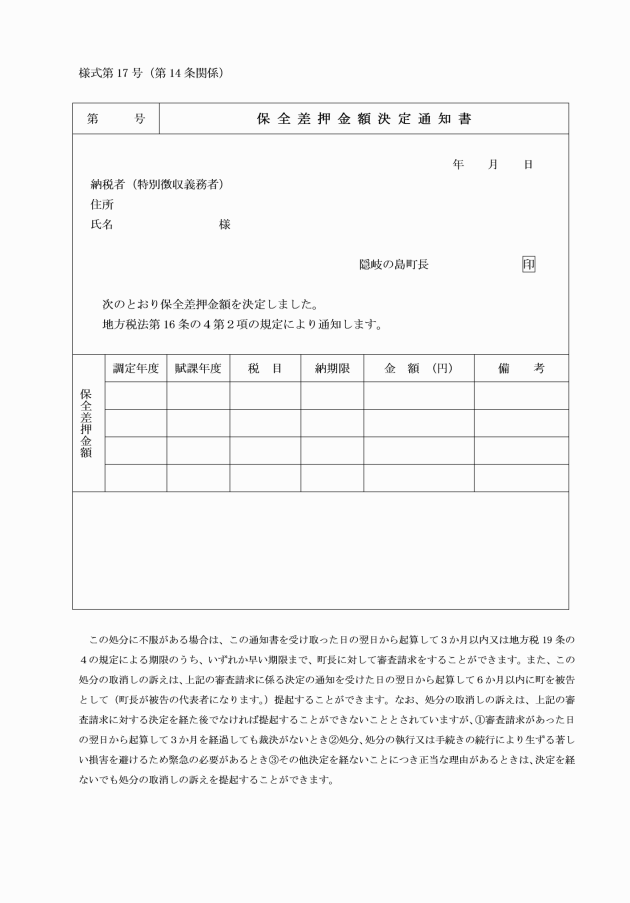

(保全差押金額決定通知書)

第14条 法第16条の4第2項の規定により保全差押金額を納税義務があると認められる者に通知する場合には、保全差押金額決定通知書(様式第17号)を用いる。

2 前項に規定する通知書中「保全差押金額」の欄は、税目ごとに別行とし、同一税目については町税の年度による区分は行わず、一括してその合計金額を「金額」欄に記入する。

3 第1項に規定する通知書中、下方余白には当該通知書を交付した後に差押えができること、差押財産の換価制限、担保の提供による差押解除等の注意書きを記載するものとする。

(保全差押えに関する手続)

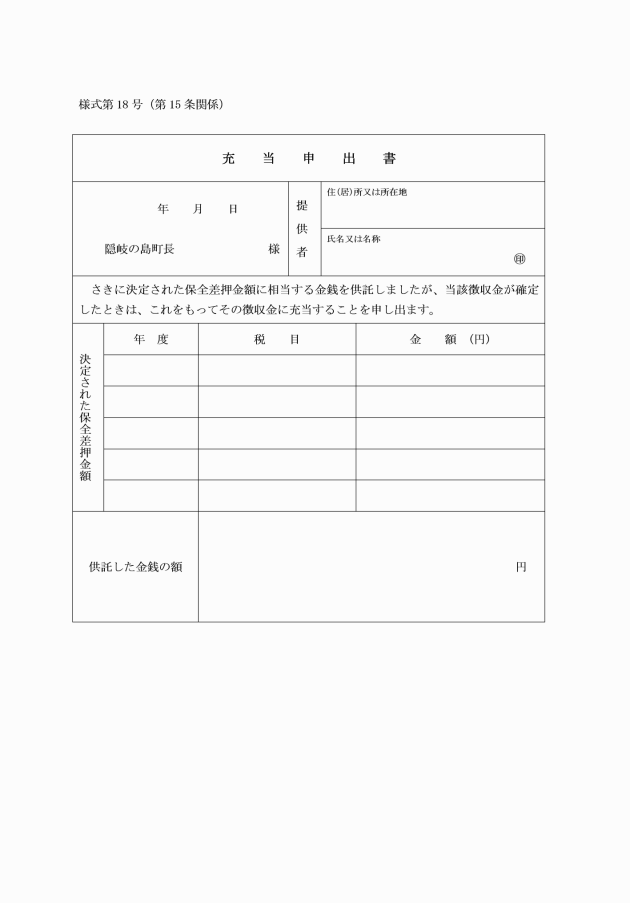

第15条 第11条の規定は、法第16条の4第3項又は第4項第1号の規定により提供する担保の提供手続について準用する。

2 政令第6条の12第4項の規定により担保として提供した金銭をもって徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、充当申出書(様式第18号)により、町長に申請しなければならない。

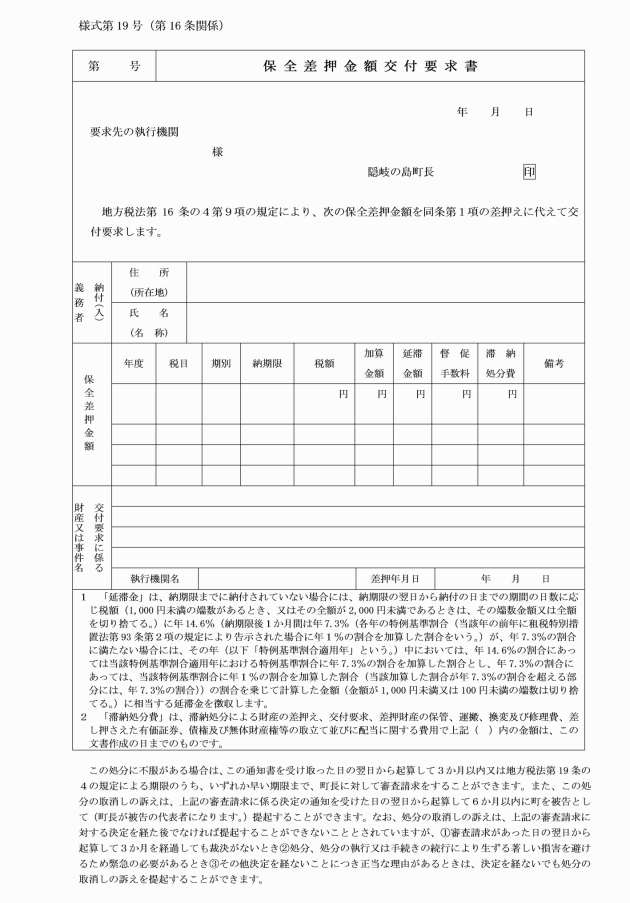

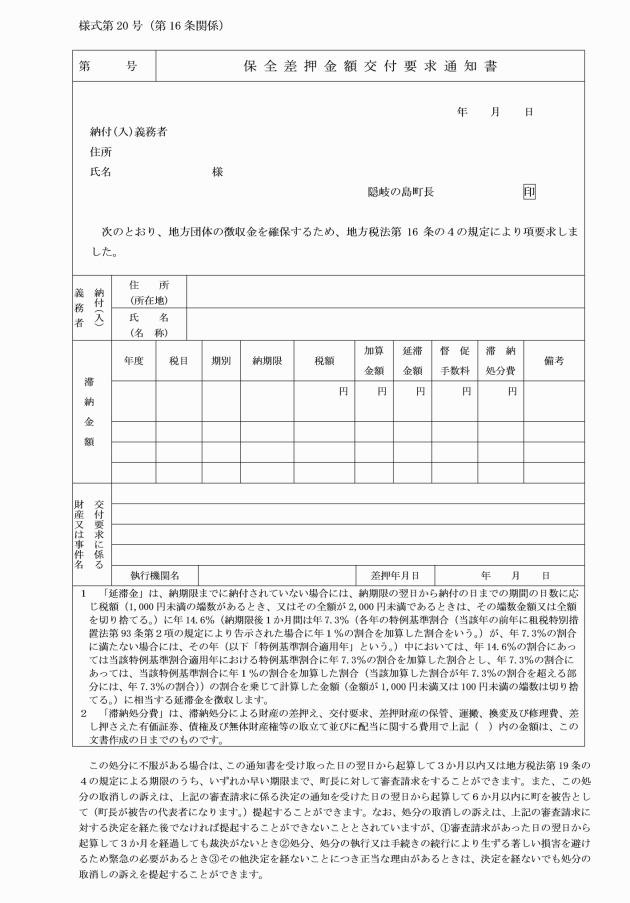

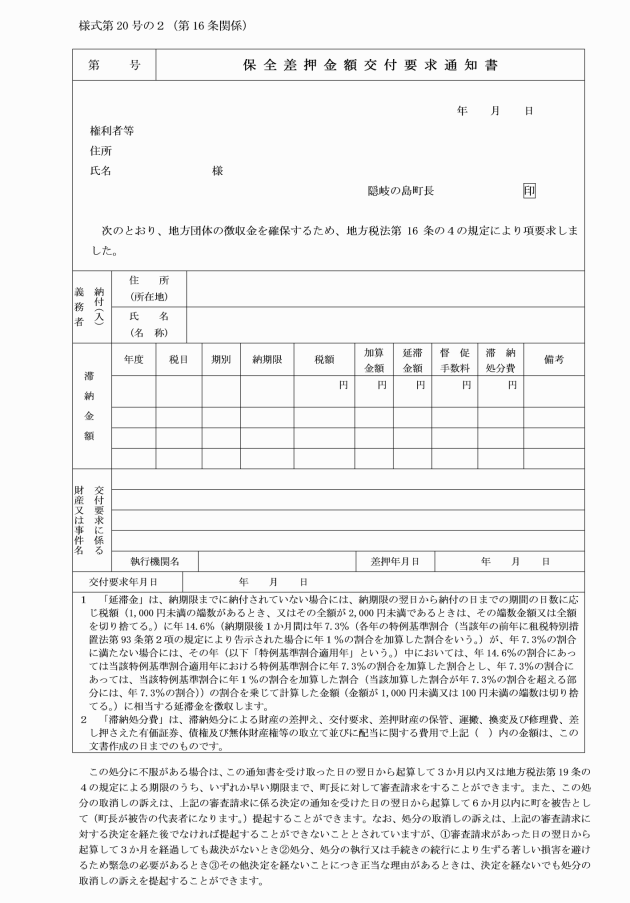

(保全差押金額交付要求書、保全差押金額交付要求通知書)

第16条 法第16条の4第9項又は第12項の規定により保全差押金額の交付要求を行う場合は、保全差押金額交付要求書(様式第19号)を用いる。

(不服申立てをした者が提供する担保の提供手続)

第17条 前条の規定は、法第19条の7第2項の規定により提供する担保の提供手続について準用する。

(徴収金の納付又は納入)

第18条 納税者又は特別徴収義務者は、徴収金を納付し、又は納入する場合には、納付書又は納入書により、納付又は納入しなければならない。

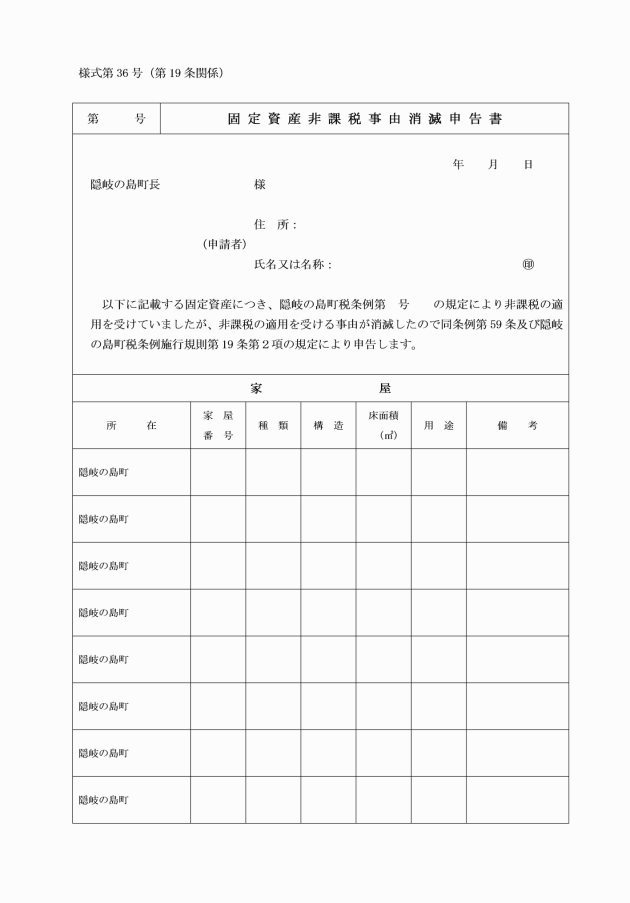

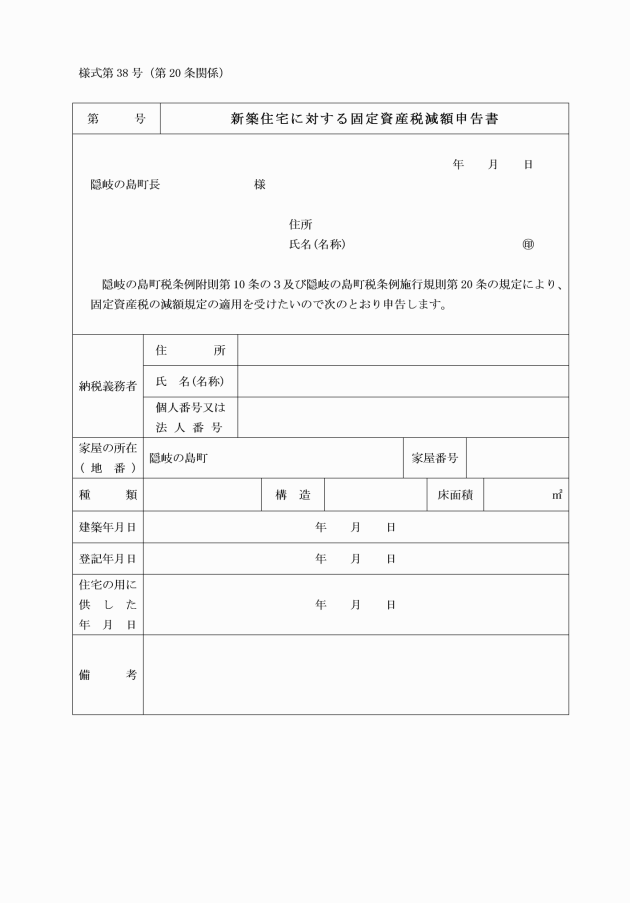

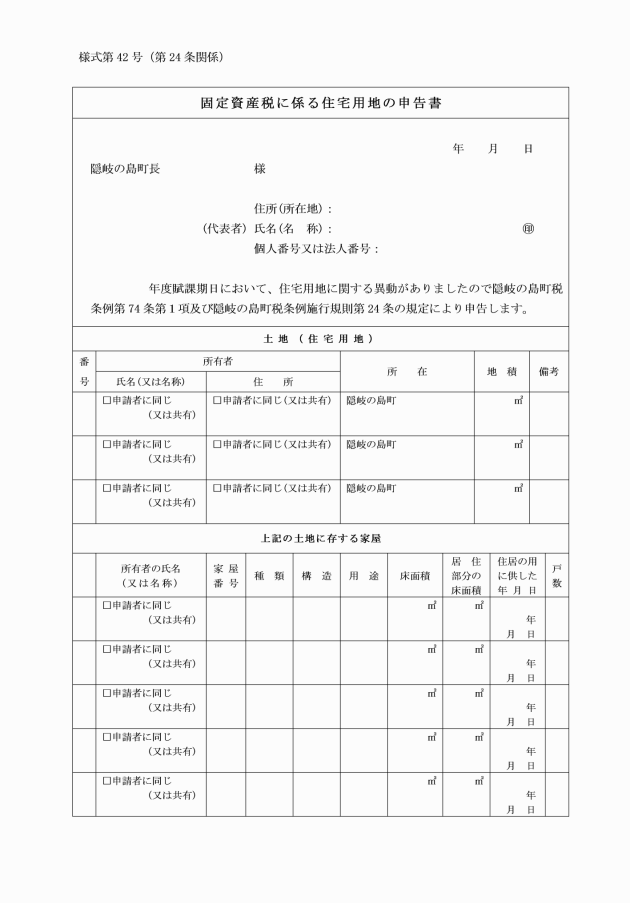

(新築住宅等に対する固定資産税減額申告)

第20条 条例附則第10条の3の規定による固定資産税の減額を受けようとする者は、同条に定める期限までに、新築住宅に対する固定資産税減額申告書(様式第38号)により町長に申告しなければならない。

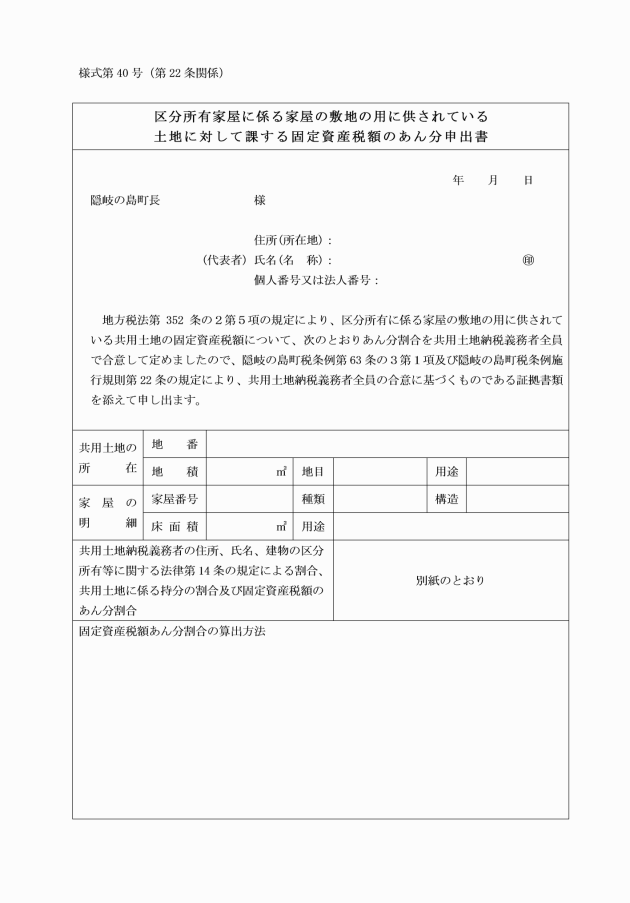

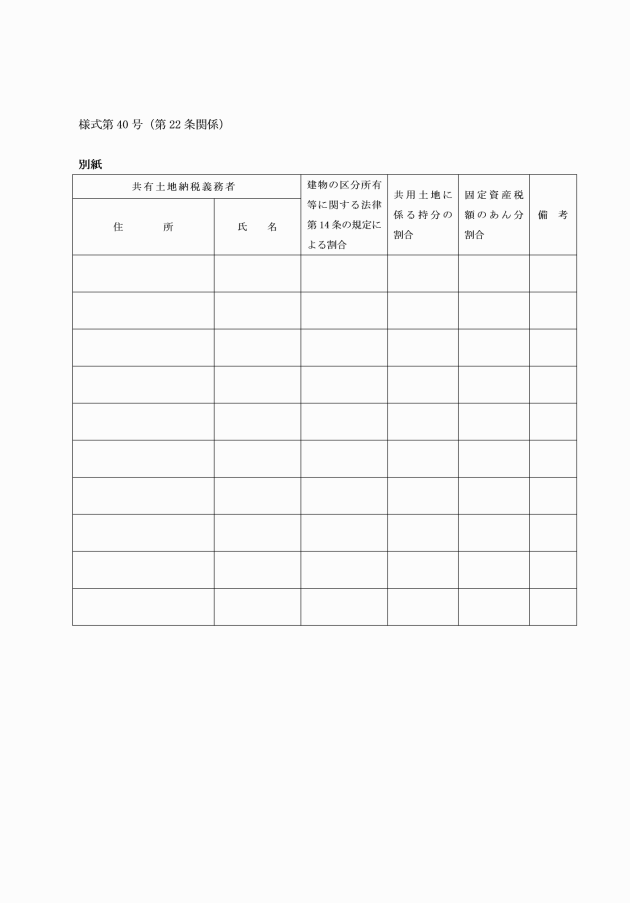

(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税額のあん分申出)

第22条 条例第63条の3第1項の規定による固定資産税額のあん分の申出書を提出する者は、同項に定める期限までに、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税額のあん分申出書(様式第40号)を町長に提出しなければならない。

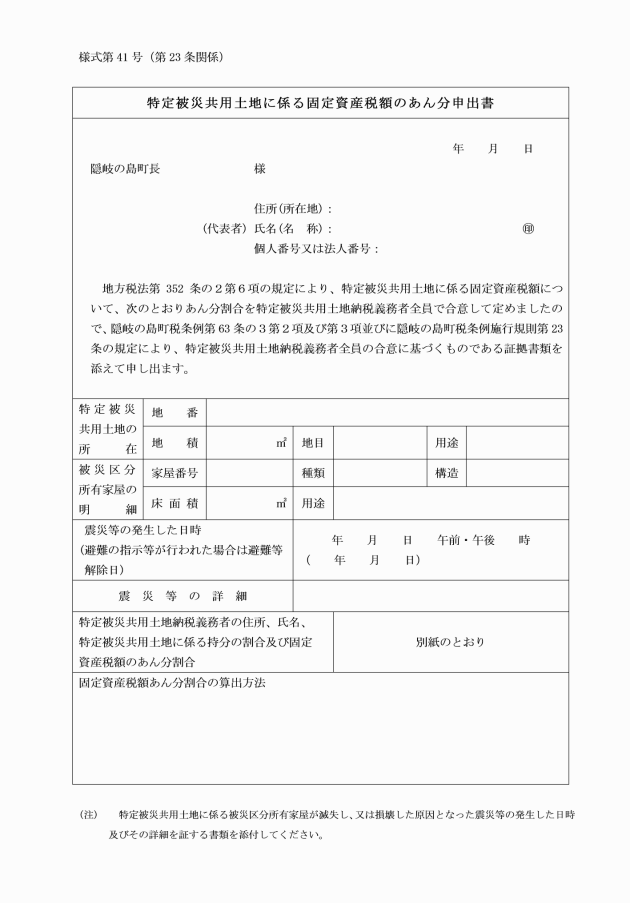

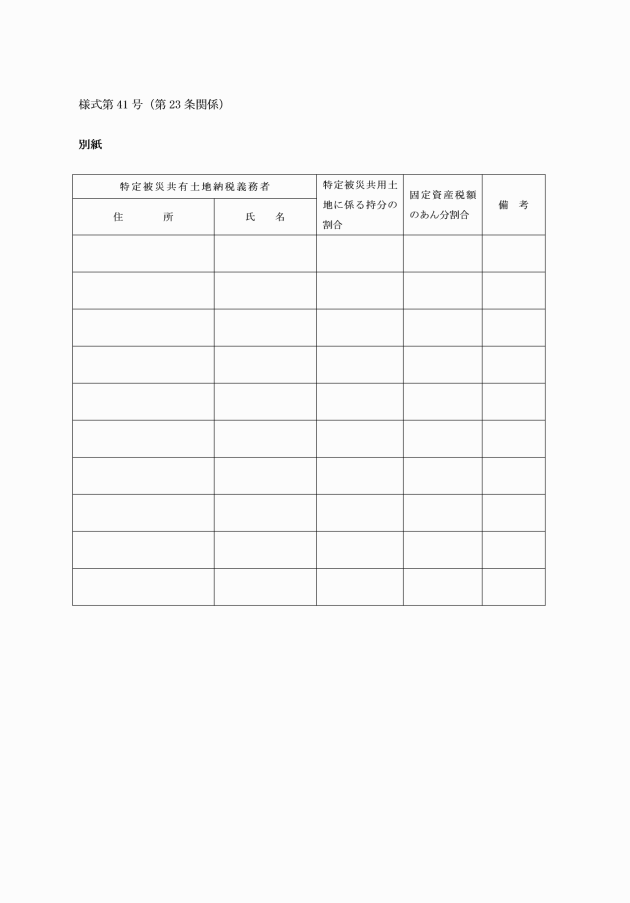

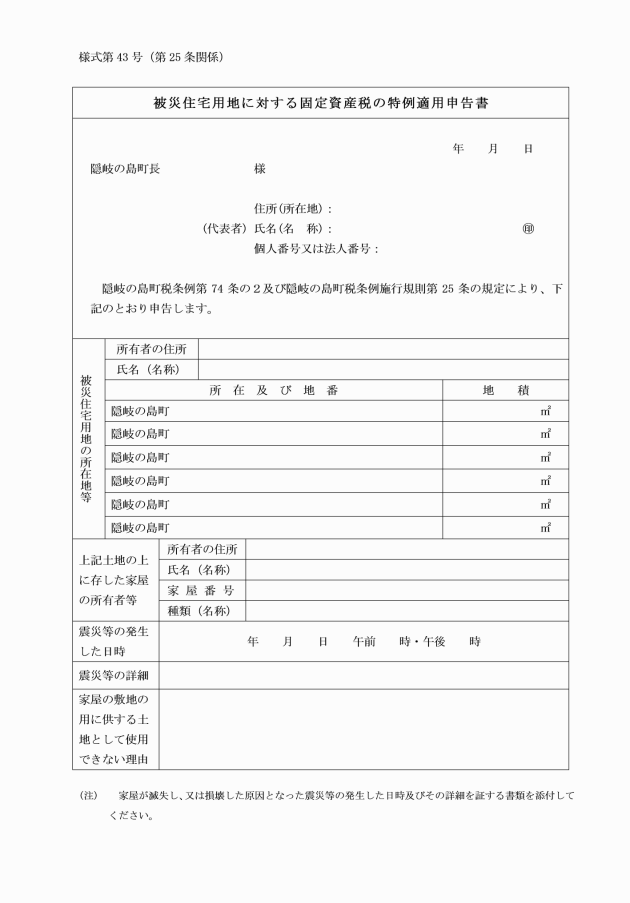

(特定被災共用土地に係る固定資産税額のあん分申出)

第23条 条例第63条の3第2項及び第3項の規定による固定資産税額のあん分の申出書を提出する者は、同条第2項に定める期限までに、特定被災共用土地に係る固定資産税額のあん分申出書(様式第41号)を町長に提出しなければならない。

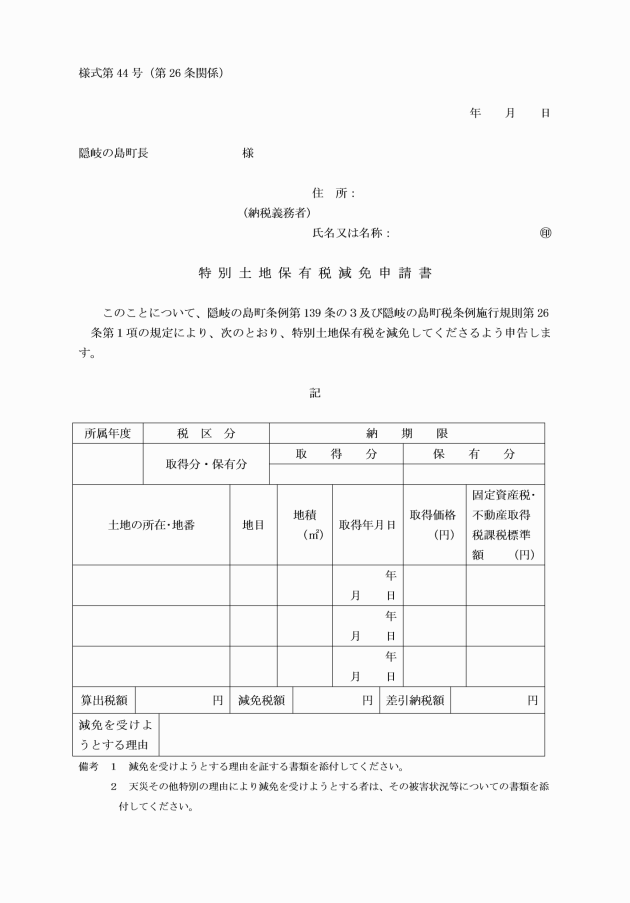

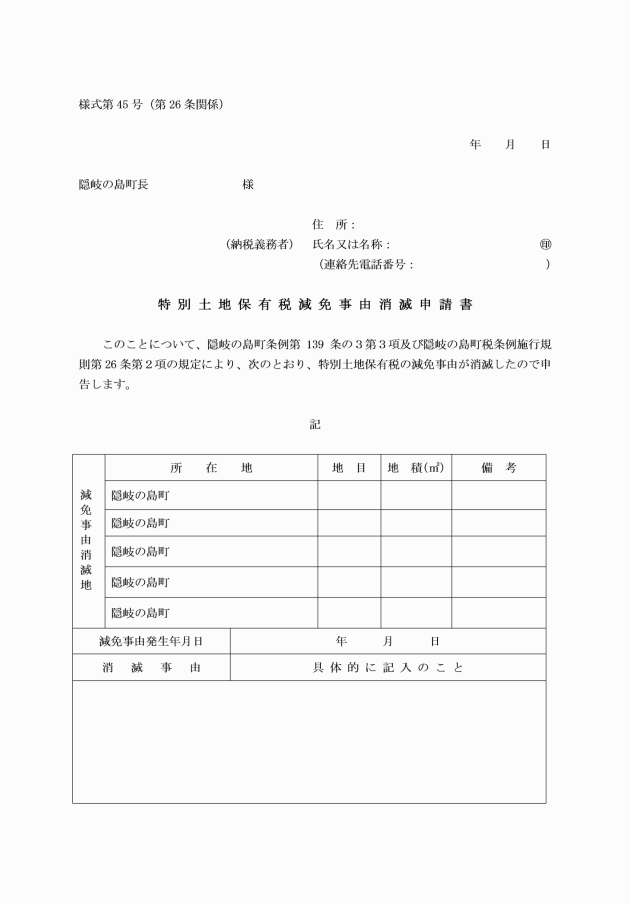

2 条例第139条の3第3項の規定による減免事由が消滅した場合の申告は、特別土地保有税減免事由消滅申告書(様式第45号)によって行わなければならない。

(納税証明書等の申請)

第28条 法第20条の10に規定する納税証明書の交付を受けようとする場合その他町税に係る証明書等の交付を受けようとする者は、税務関係証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、代理人から申請書の提出がなされたときは、当該納税者又は納税義務者が代理人に申請の権限を委任したことを証する委任状の添付又は税務関係証明書交付申請書に委任した旨を記載しなければならない。

(町税の徴収に係る文書の様式)

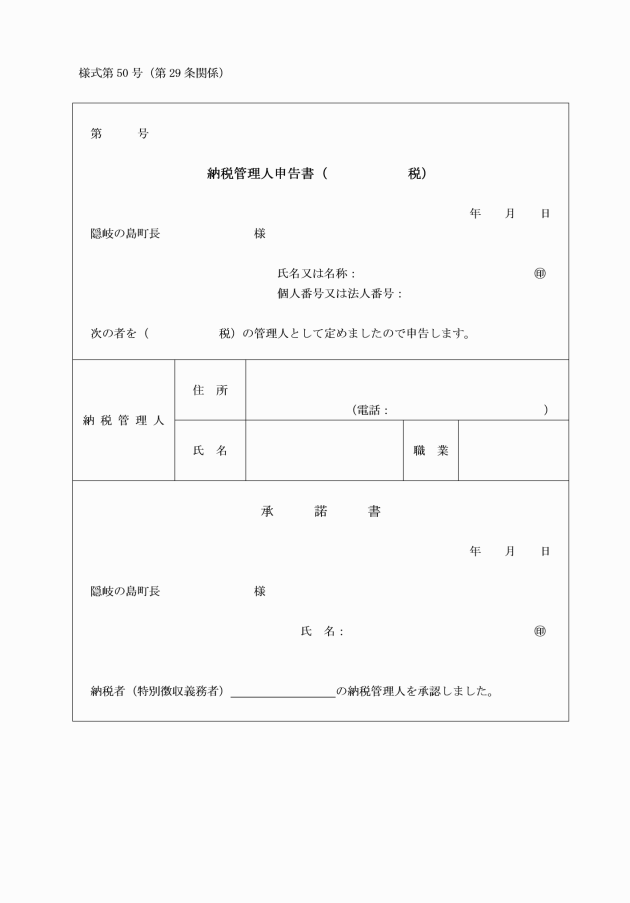

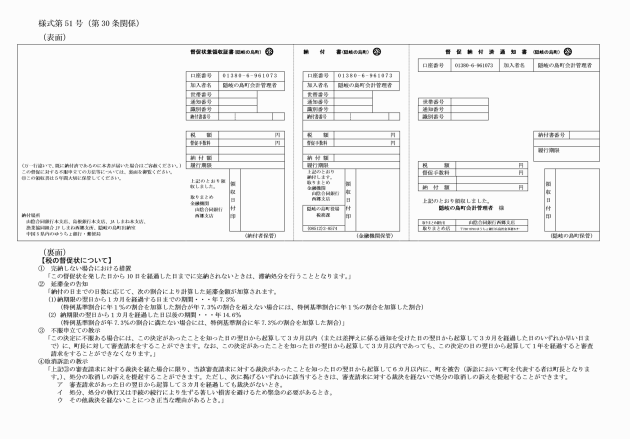

第30条 法第329条第1項、法第334条、法第371条第1項、法第463条の5第1項、法第463条の25第1項、法第701条の16及び法第726条第1項に規定する督促状は、様式第51号とする。

行為の区分 | 文書の様式 |

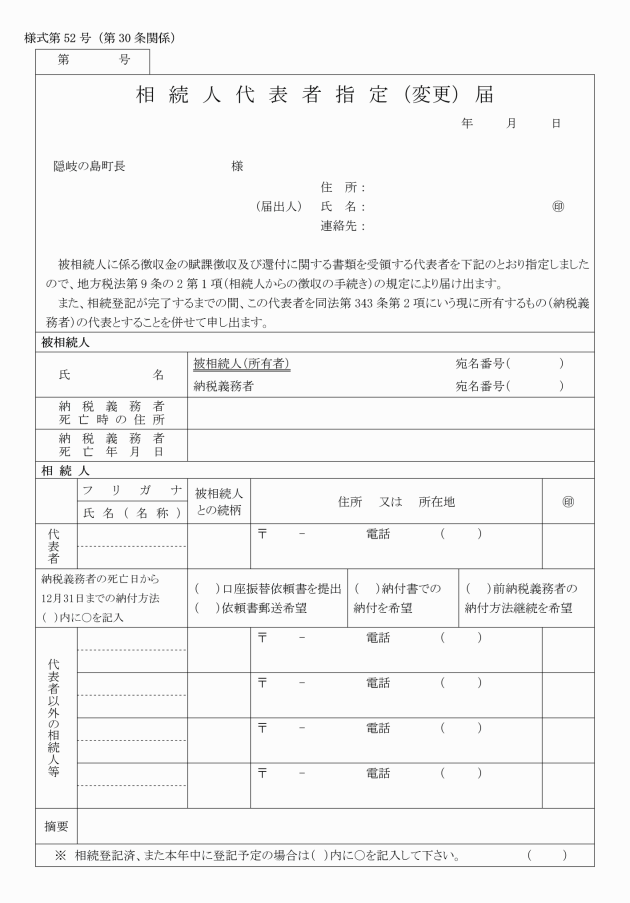

1 法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者指定(変更)の届出及び法第343条第2項に規定する現に所有する者の申出 | 相続人代表者指定(変更)届出書(様式第52号) |

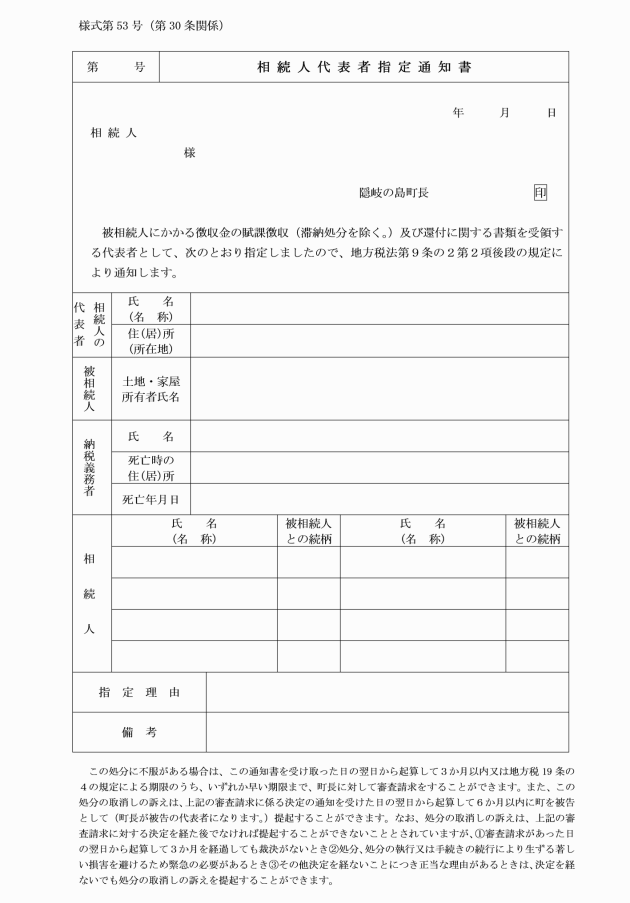

2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人代表者指定の通知 | 相続人代表者指定通知書(様式第53号) |

3 法第11条第2項の規定による第2次納税義務者に対する督促及び法第16条の5第4項において準用する法第11条第2項の規定による保証人に対する督促 | |

4 法第11条の10第3項の規定による軽自動車税に係る第2次納税義務による納税義務免除の適用があるべき旨の申告 | 軽自動車税の第2次納税義務の免除に関する申告書(様式第55号) |

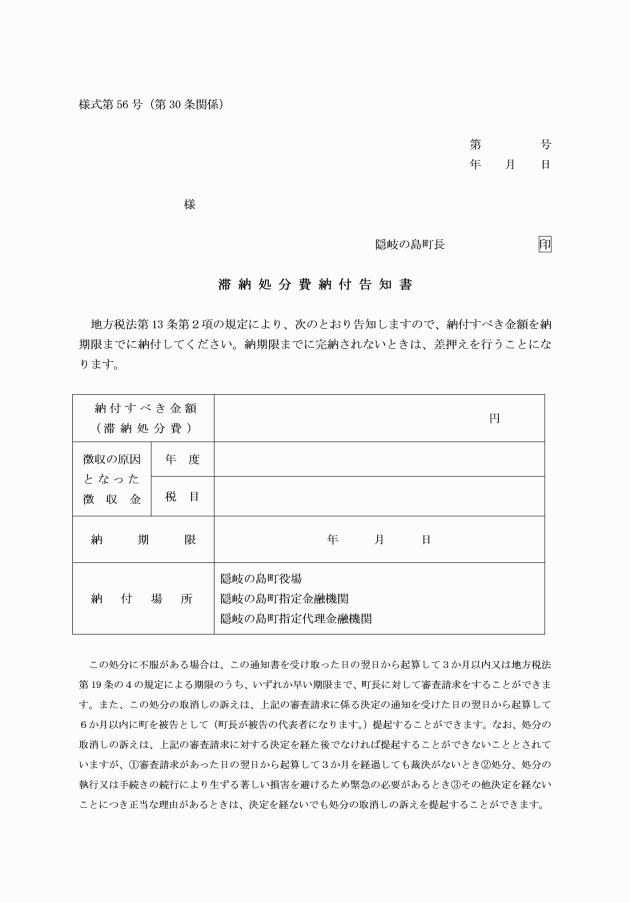

5 法第13条第2項の規定による滞納処分費の納付の告知 | 滞納処分費納付告知書(様式第56号) |

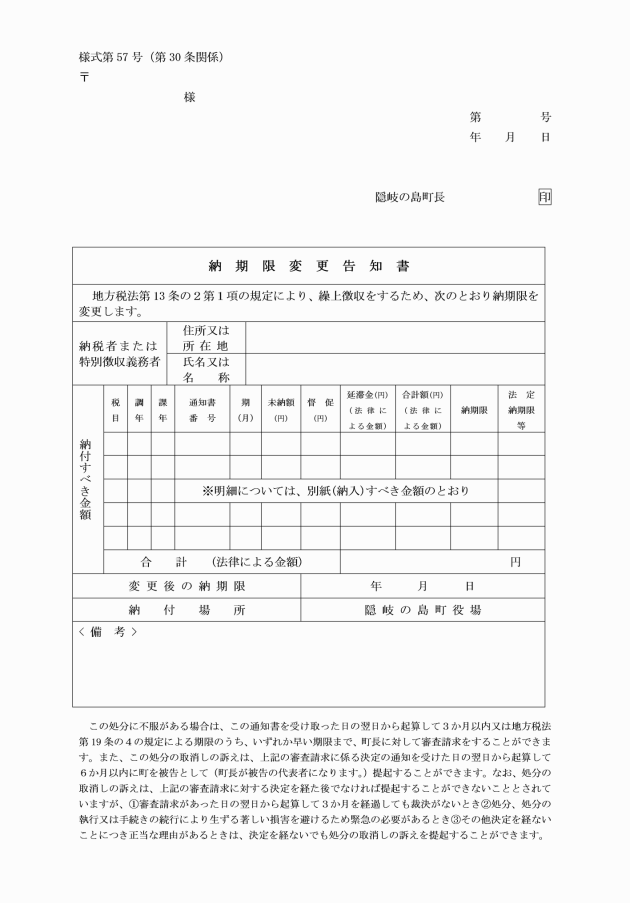

6 法第13条の2第3項後段の規定による繰上徴収に係る納期限の変更の告知 | 納期限変更告知書(様式第57号) |

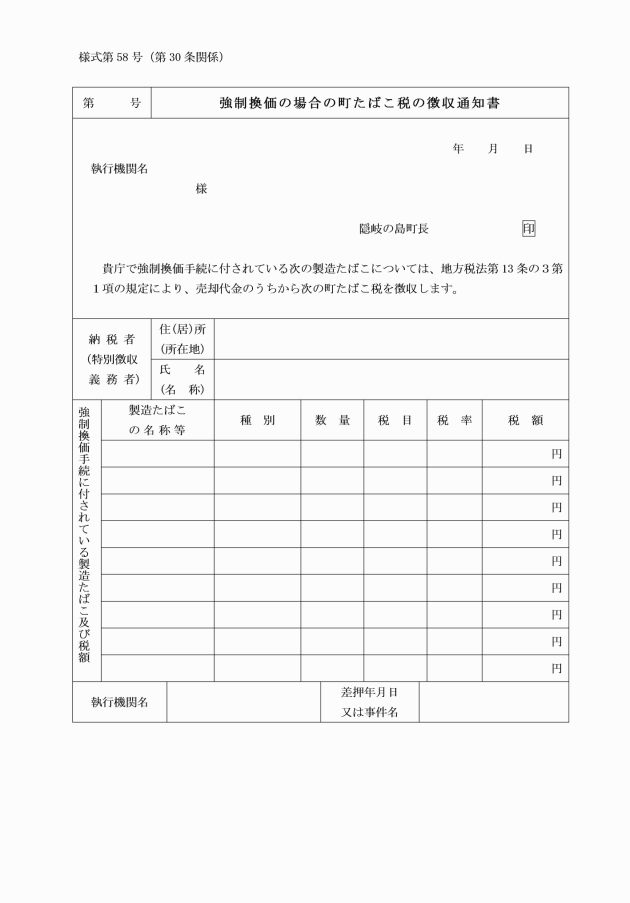

7 法第13条の3第2項の規定による町たばこ税の徴収の通知 | 強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書(様式第58号) |

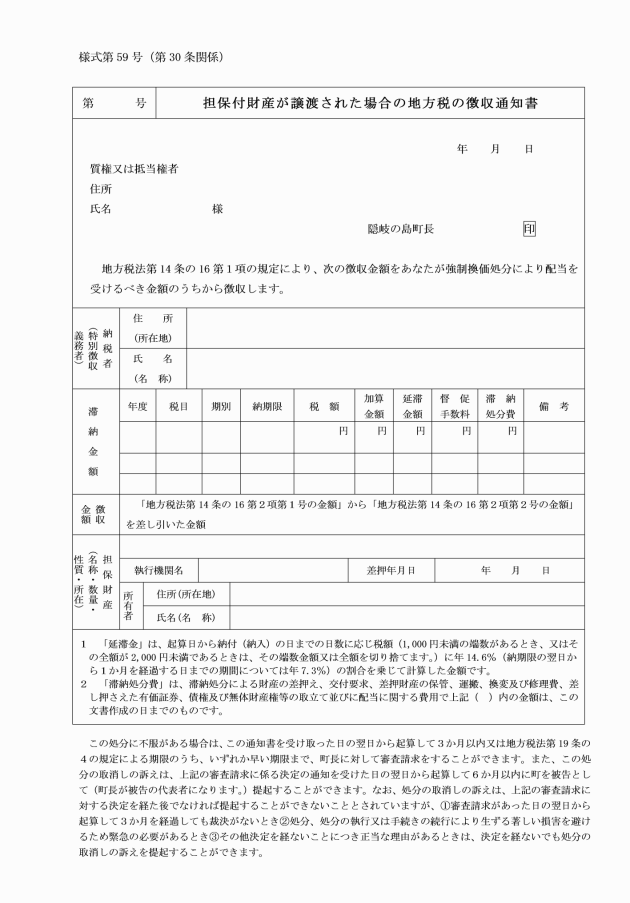

8 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知 | 担保付財産が譲渡された場合の地方税の徴収通知書(様式第59号) |

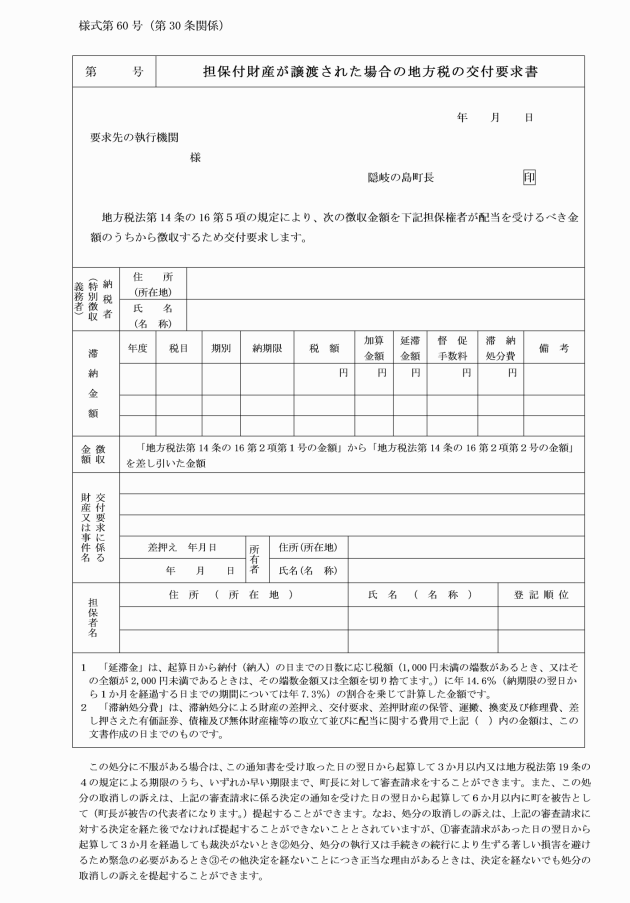

9 法第14条の16第5項の規定による交付要求 | 担保付財産が譲渡された場合の地方税の交付要求書(様式第60号) |

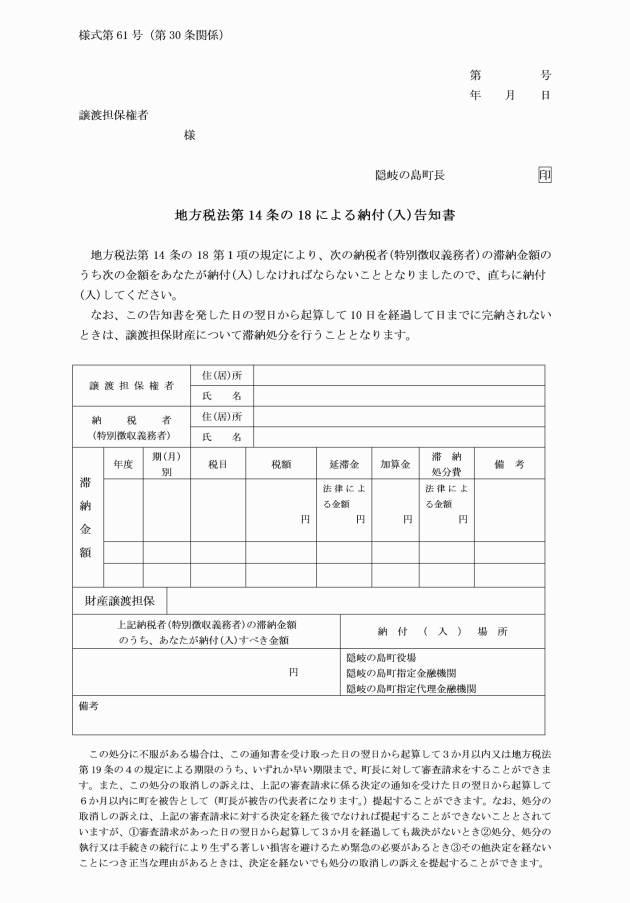

10 法第14条の18第2項又は第5項の規定による譲渡担保財産に係る徴収又は滞納処分の告知 | 地方税法第14条の18による納付(入)告知書(様式第61号) |

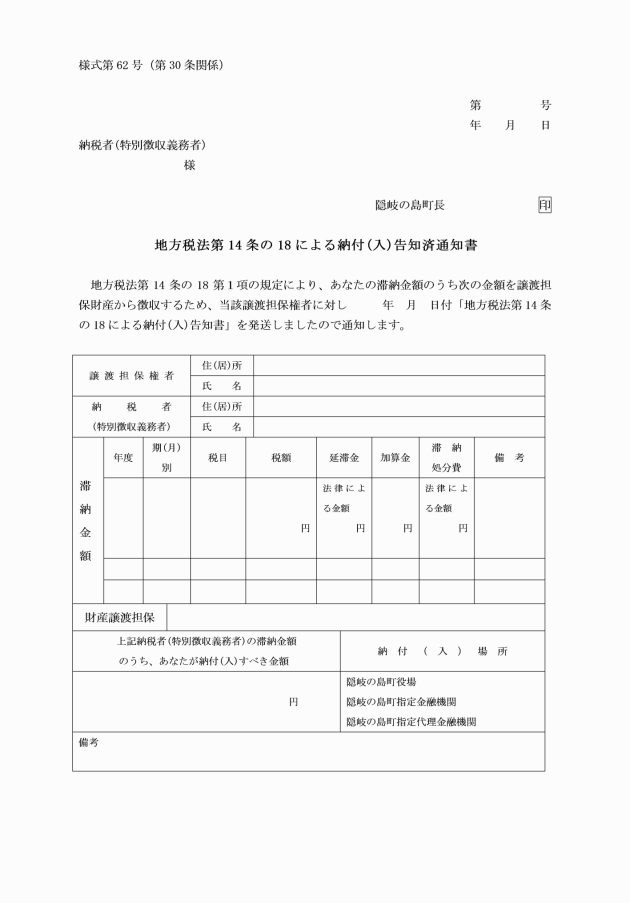

11 法第14条の18第2項又は第5項の規定よる譲渡担保財産に係る徴収又は滞納処分の告知をした旨の通知 | 地方税法第14条の18による納付(入)告知済通知書(様式第62号) |

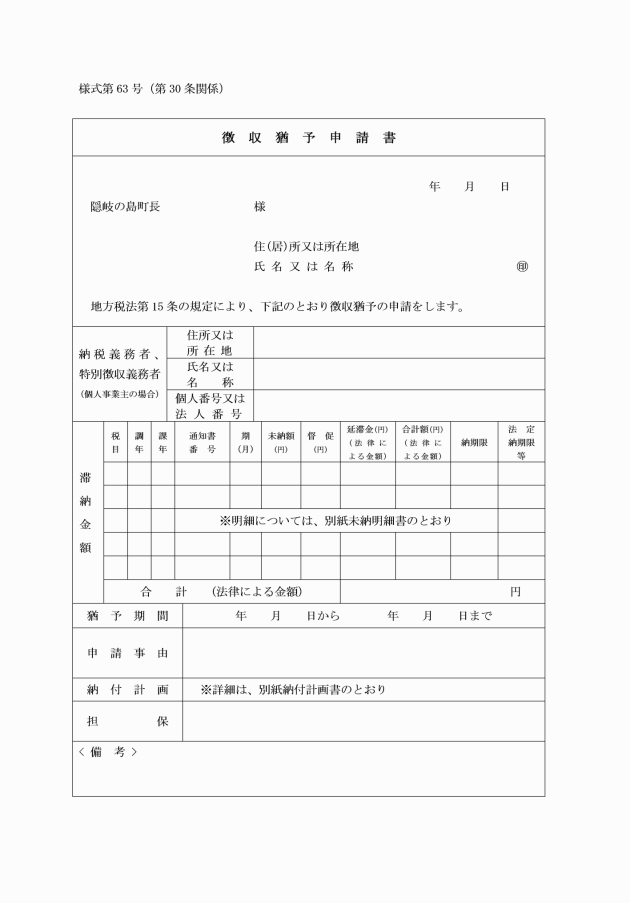

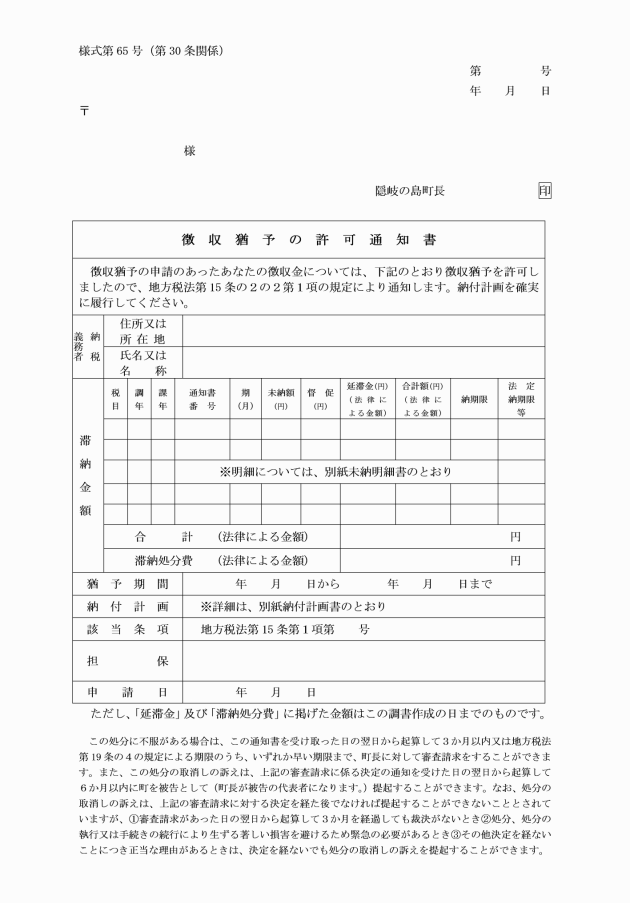

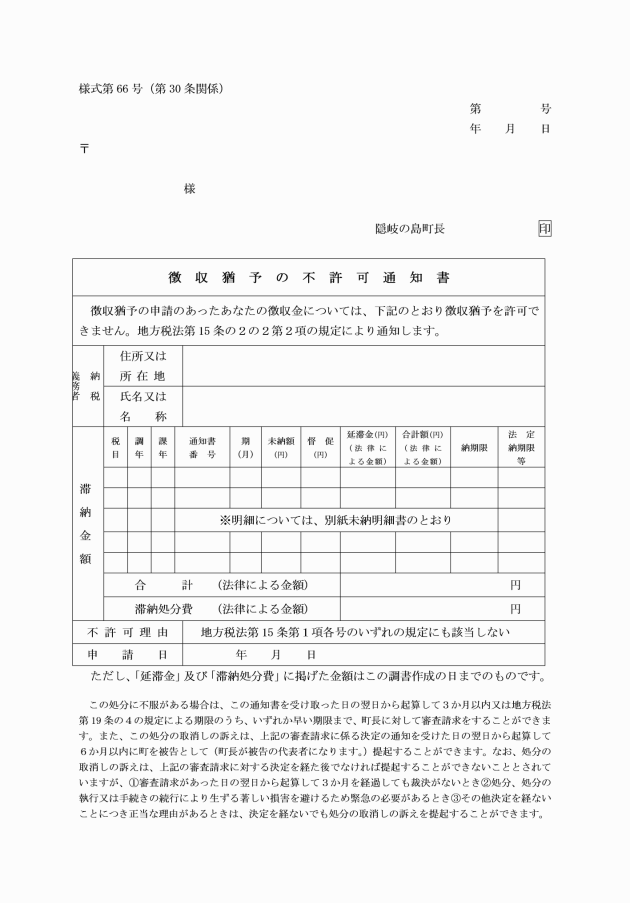

12 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請 | 徴収猶予申請書(様式第63号) |

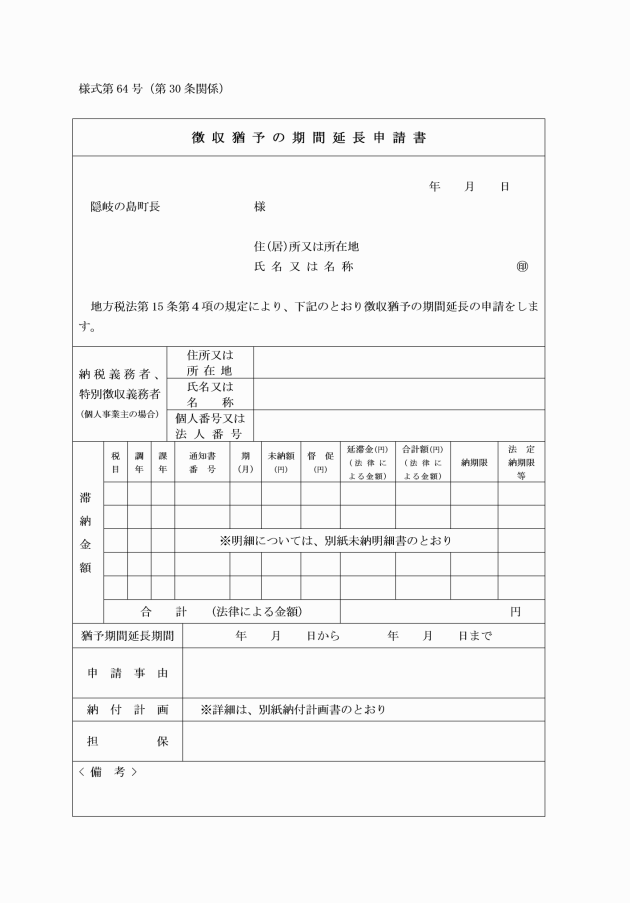

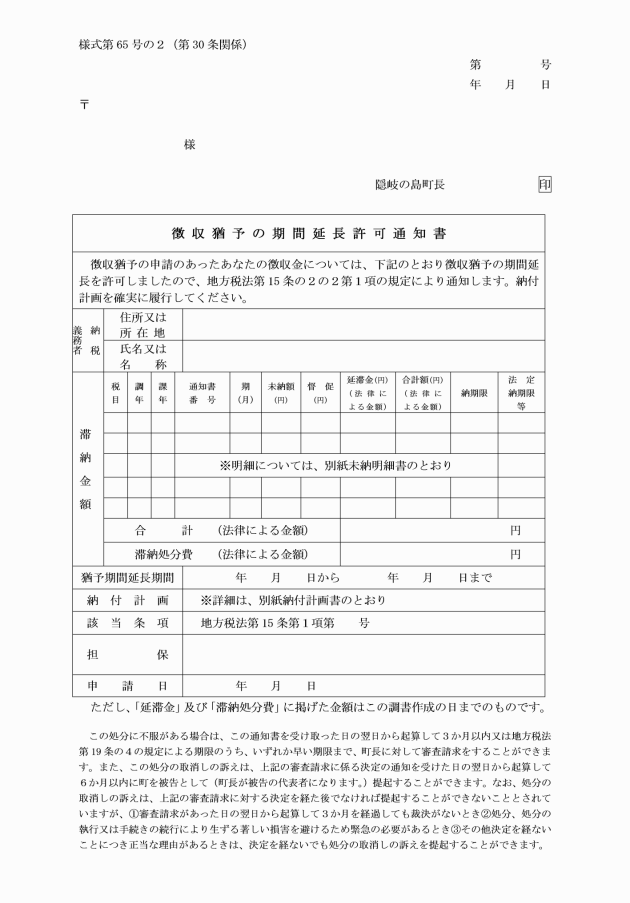

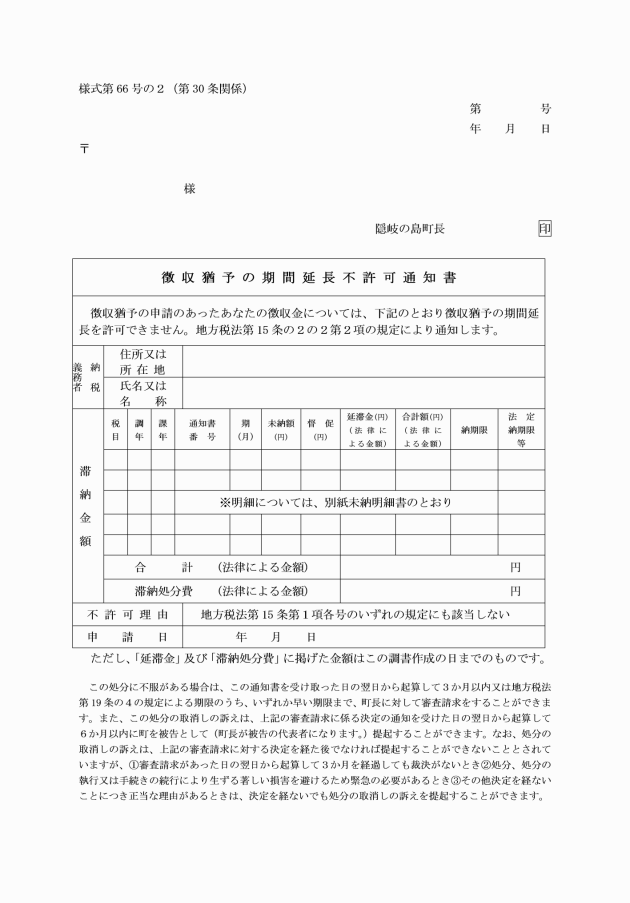

13 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請 | 徴収猶予期間延長申請書(様式第64号) |

14 法第15条第4項の規定による徴収の猶予又は期間の延長の通知 | |

15 法第15条第4項の規定による徴収の猶予又は期間の延長を認めない旨の通知 | |

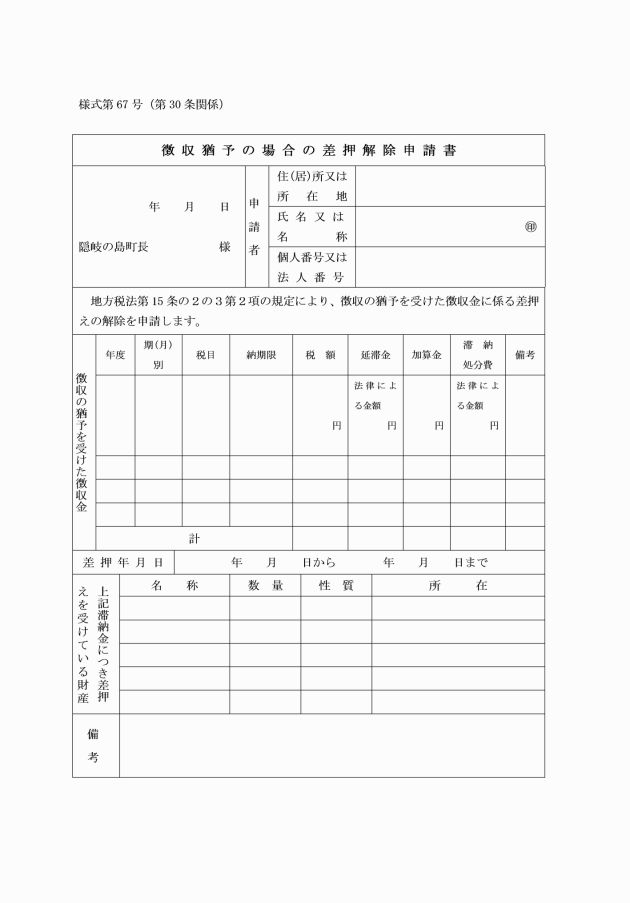

16 法第15条の2第2項の規定による差押解除の申請 | 徴収猶予の場合の差押解除申請書(様式第67号) |

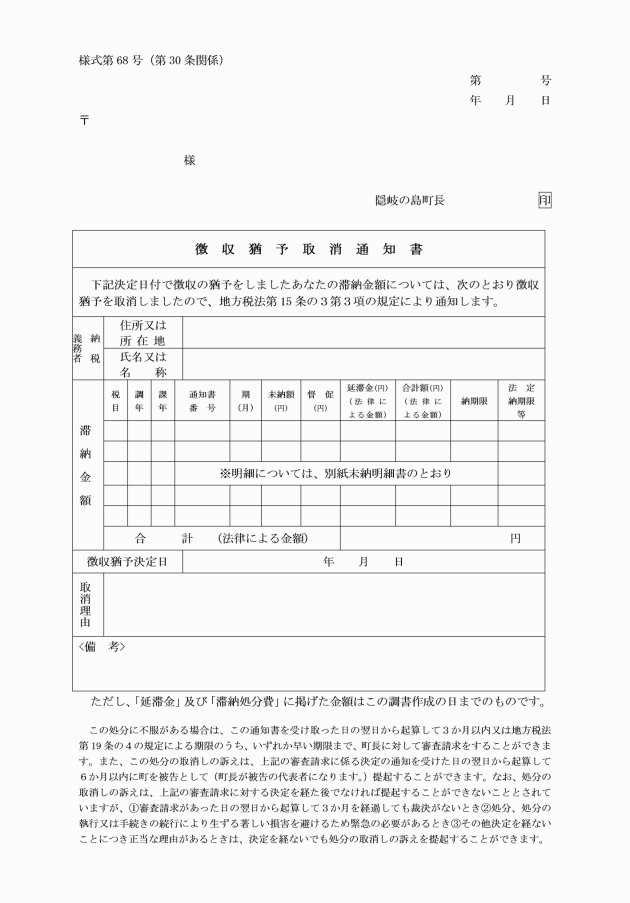

17 法第15条の3第3項の規定による徴収の猶予の取消しの通知 | 徴収猶予取消通知書(様式第68号) |

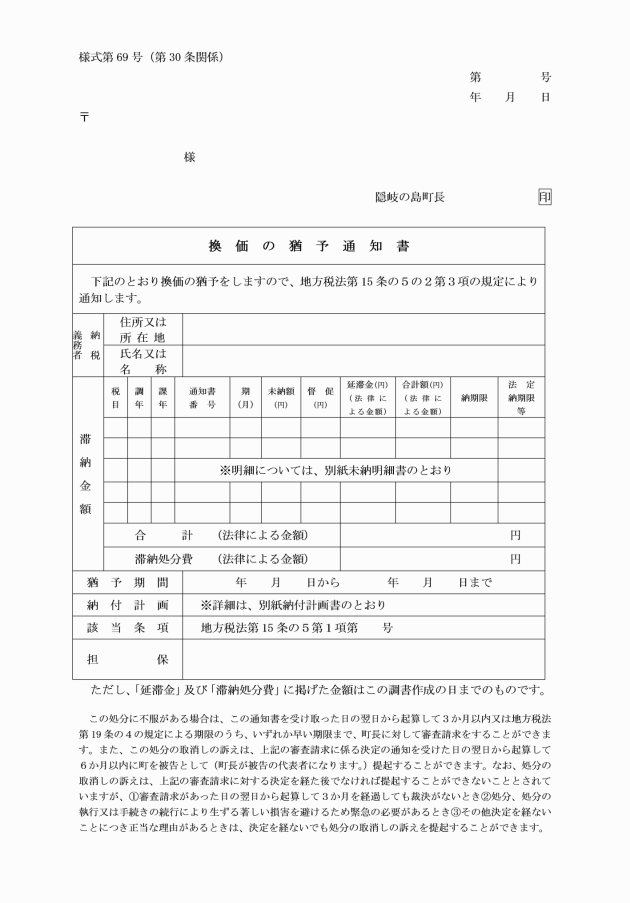

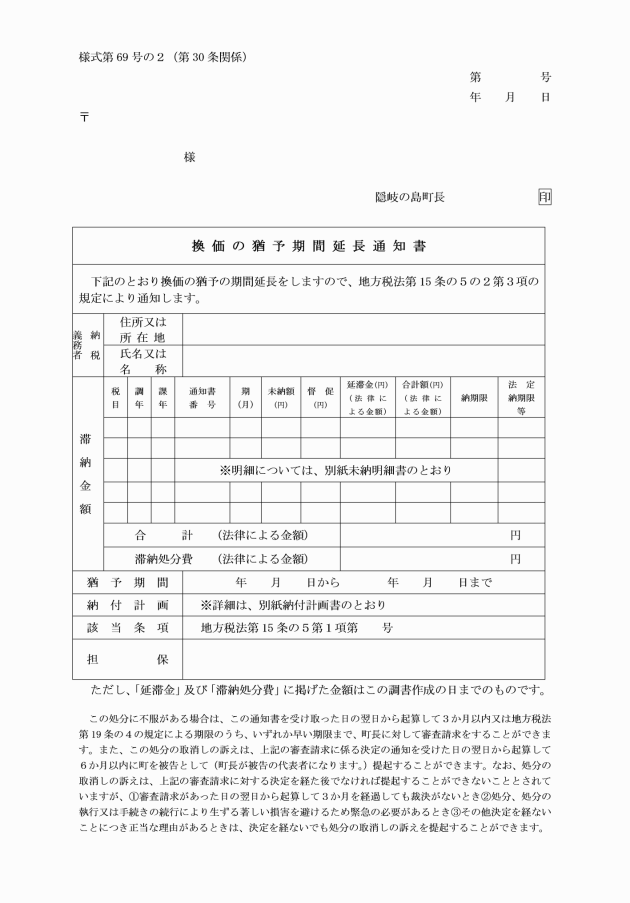

18 法第15条の5第3項において準用する法第15条第4項前段の規定による換価の猶予又は期間の延長の通知 | |

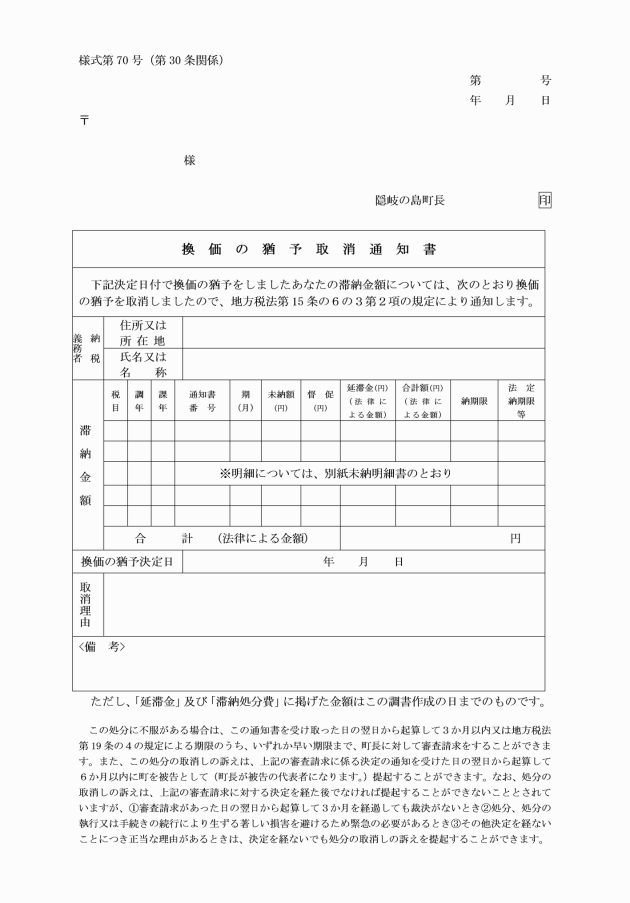

19 法第15条の6第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による換価の猶予の取消しの通知 | 換価の猶予取消通知書(様式第70号) |

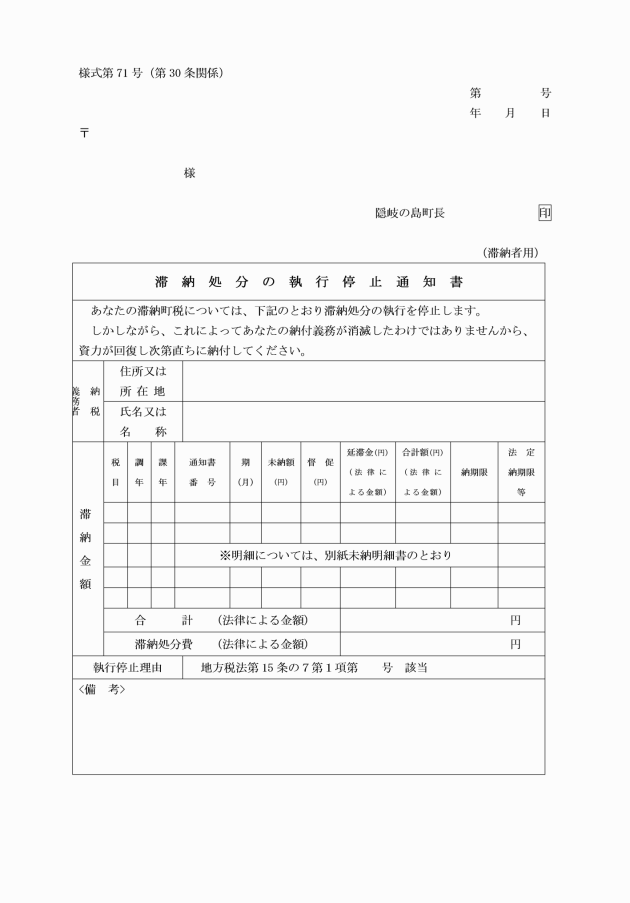

20 法第15条の7第2項の規定による滞納処分の執行の停止の通知 | 滞納処分の停止通知書(様式第71号) |

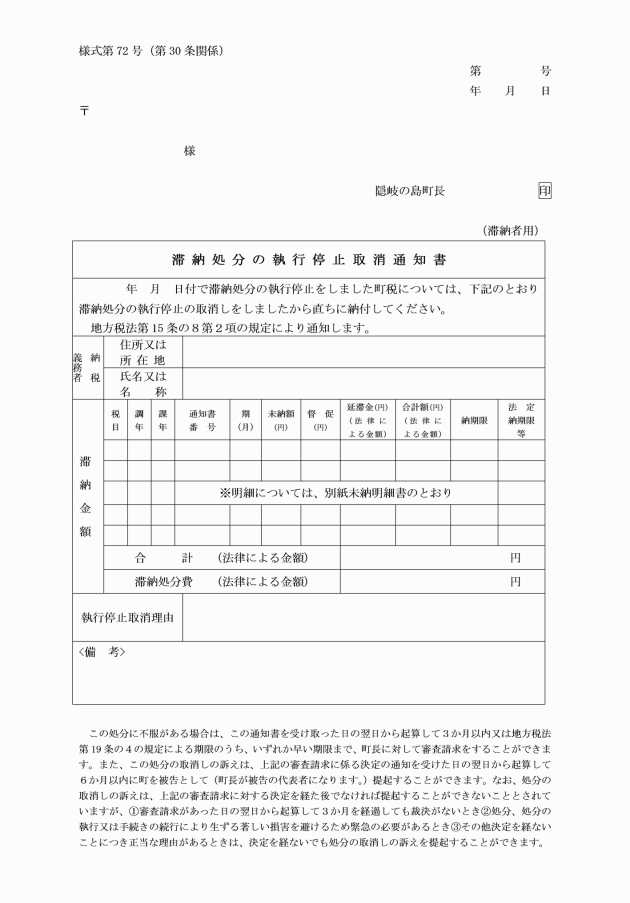

21 法第15条の8第2項の規定による滞納処分の執行の停止の取消しの通知 | 滞納処分の停止取消通知書(様式第72号) |

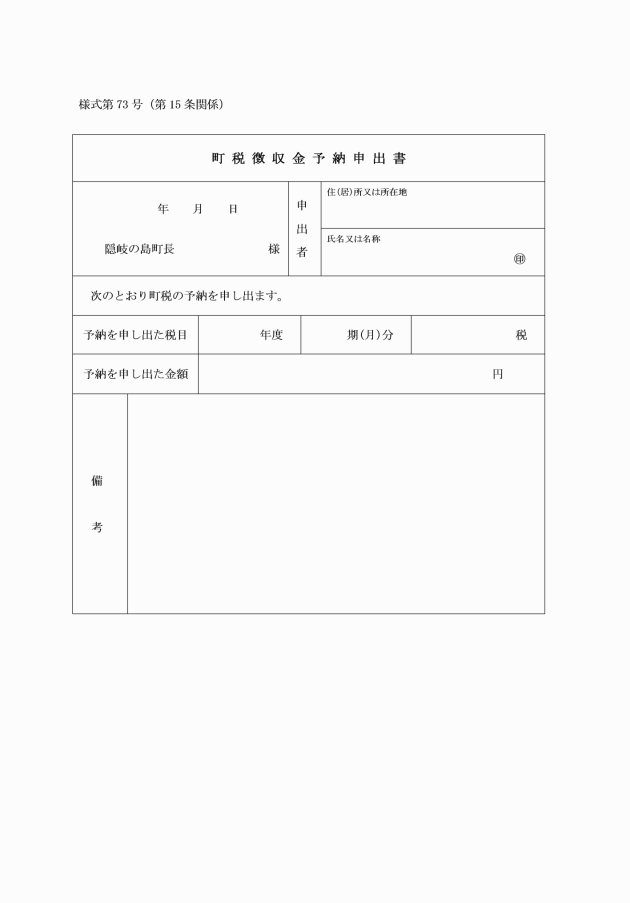

22 法第17条の3第1項の規定による予納額の申出 | 町税徴収金予納申出書(様式第73号) |

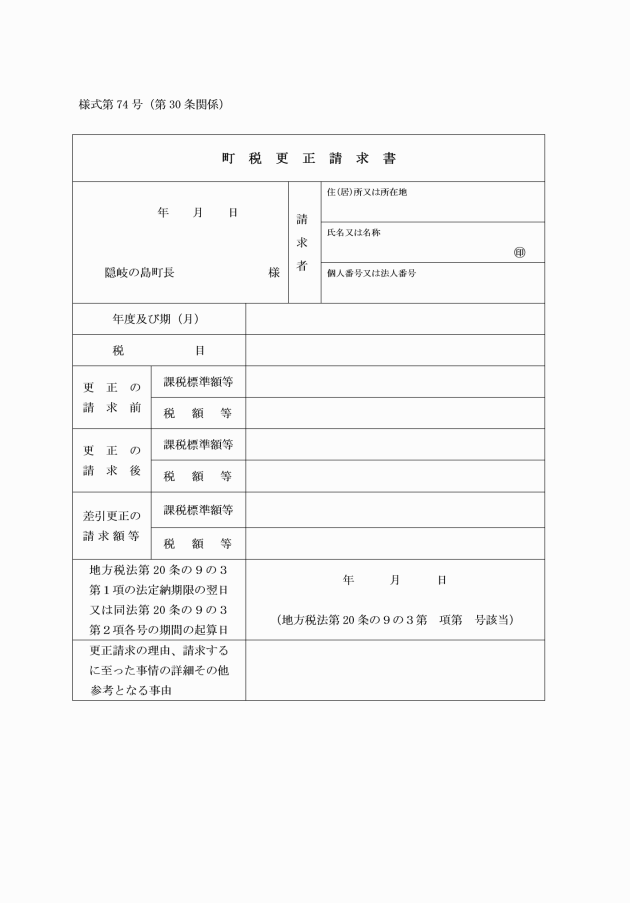

23 法第20条の9の3第1項又は第2項の規定による更正の請求 | 町税更正請求書(様式第74号) |

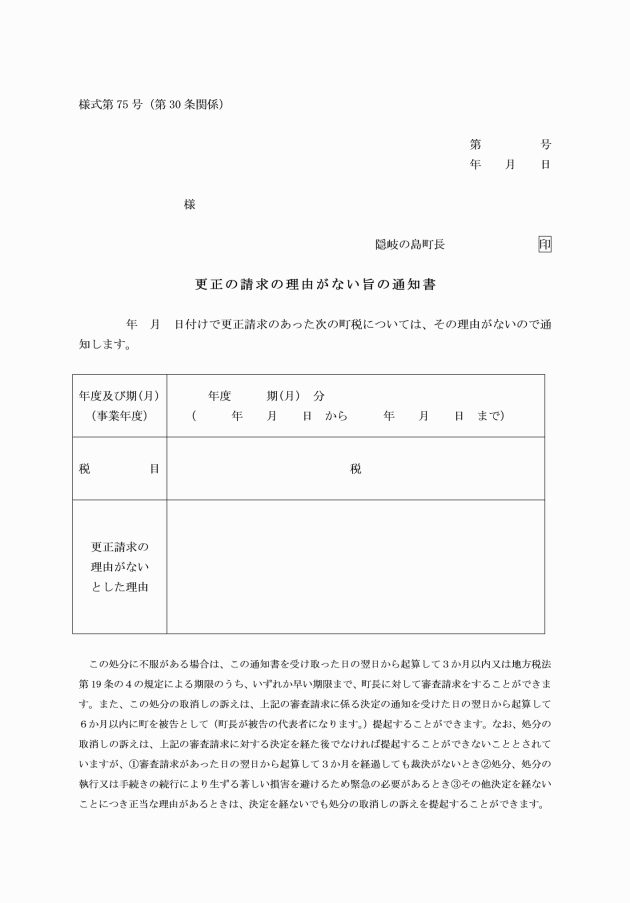

24 法第20条の9の3第3項の規定による更正の請求の理由がない旨の通知 | 更正の請求の理由がない旨の通知書(様式第75号) |

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、廃止前の隠岐の島町税条例施行規則(平成17年隠岐の島町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和7年3月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。