○隠岐の島町公営住宅等家賃滞納整理事務処理要綱

令和元年10月1日

告示第107号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 滞納者(1~5月)の滞納整理(第3条―第11条)

第3章 長期滞納者の滞納整理(第12条―第19条)

第4章 無断退去者の滞納整理等(第20条―第27条)

第5章 退去滞納者の滞納整理(第28条―第32条)

第6章 連帯保証人の変更等(第33条・第34条)

第7章 法的措置(第35条―第39条)

第8章 事務処理の委任(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、隠岐の島町公営住宅等家賃の滞納整理事務を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(2) 町営住宅 管理条例の規定により隠岐の島町が事業主体である住宅をいう。

(3) 家賃 管理条例の規定による家賃をいう。

(4) 公営住宅監理員 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第33条に定める町長が任命した町職員をいう。また、隠岐の島町若者定住促進住宅設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第21号)及び隠岐の島町特定公共賃貸住宅管理条例(平成16年隠岐の島町条例第194号)に規定される町営住宅は、この要綱においては前段の町職員を公営住宅監理員とみなす。

(5) 滞納者 管理条例に規定する納期限までに納入しないものをいう。

(6) 滞納月数 家賃が未納となっている月数をいう。この場合において、未納額が1月の家賃の額に満たない月は、1月として計算する。

(7) 無断退去者 管理条例に定める手続を経ずに、無届けで退去している者をいう。

(8) 退去滞納者 家賃を未納のまま退去している者のうち、無断退去者以外の者をいう。

(9) 管理代行者 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第47条に基づき隠岐の島町から管理運営を委任されたものをいう。

(10) 指定管理者 町営住宅を地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第244条の2第3項から第11項に基づき隠岐の島町から管理運営を委任されたものをいう。

(11) 所管課長 隠岐の島町行政組織規則(平成22年隠岐の島町規則第1号)第8条の規定により公営住宅の整備及び管理に関することを分掌する課長職をいう

第2章 滞納者(1~5月)の滞納整理

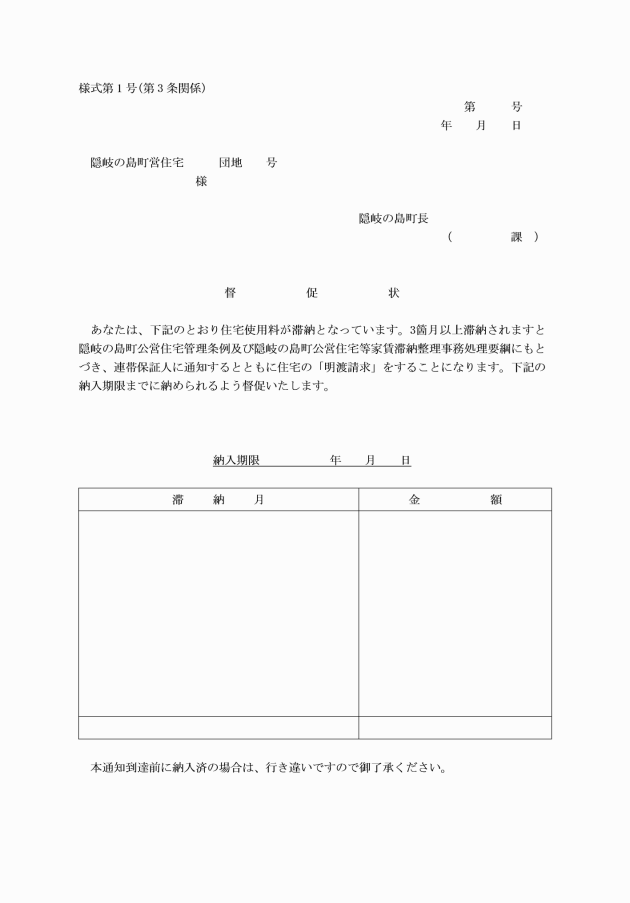

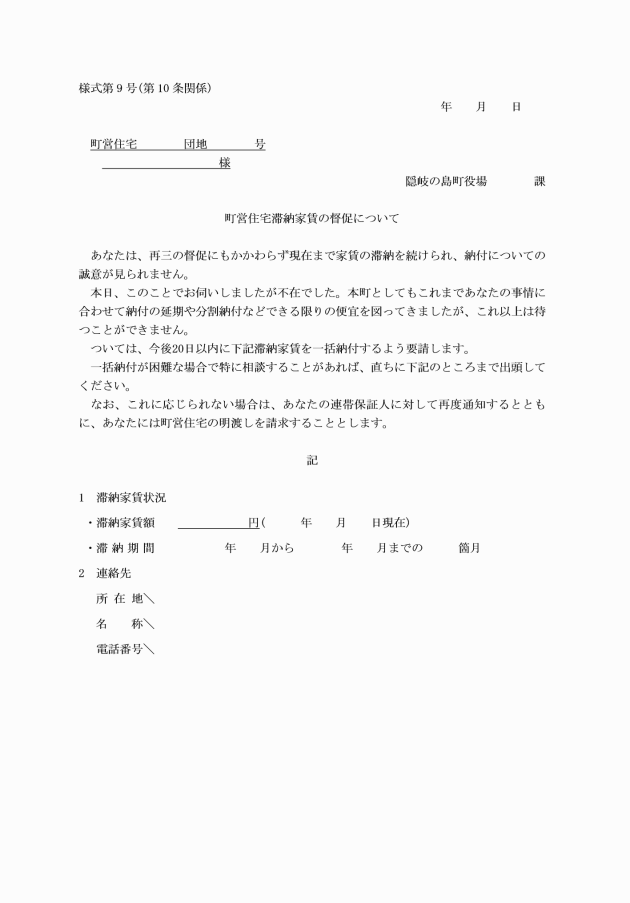

(督促状)

第3条 町長は、滞納者に対しては、20日間の期限をきって町営住宅家賃督促状(様式第1号)を発送する。

2 前項による納付指導においては、所管課長は滞納理由の把握に努め、低収入等生活困窮による場合は、関係諸機関との連係による生活指導のほか、必要に応じて管理条例に定める指導等を行う。なお、滞納月数が2月の滞納者に対しては、引き続き滞納を続けた場合、その連帯保証人に対しても通知を行う旨を告げる。

(1) 文書、電話、臨戸訪問による自主納付の勧奨

(2) 滞納者の納付に係る意思や予定時期の確認

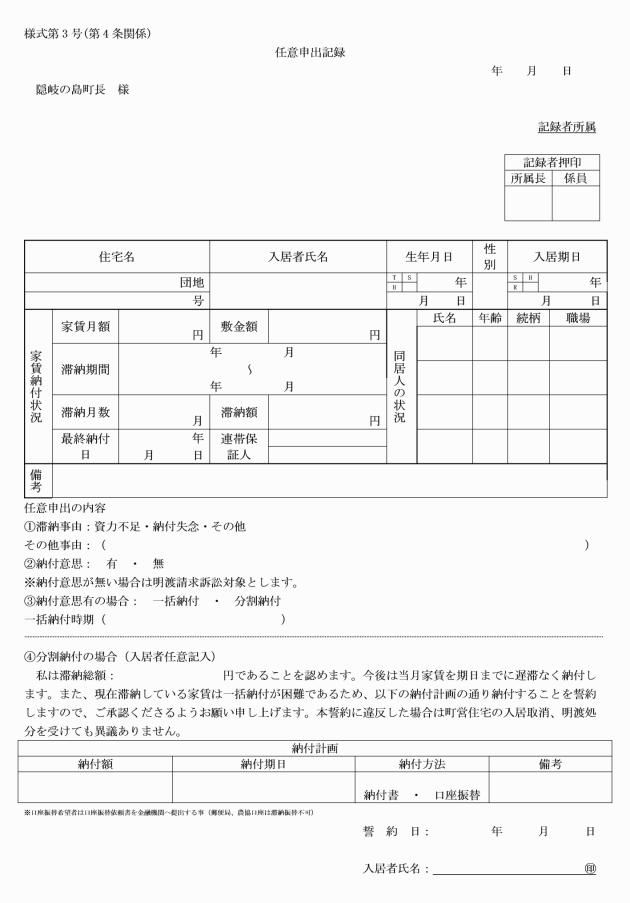

(3) 滞納者が任意に申し出た事情の記録(様式第3号)

(4) 滞納者の照会に応じた滞納に関する事実説明

(3月以上の滞納者に対する納付指導通知)

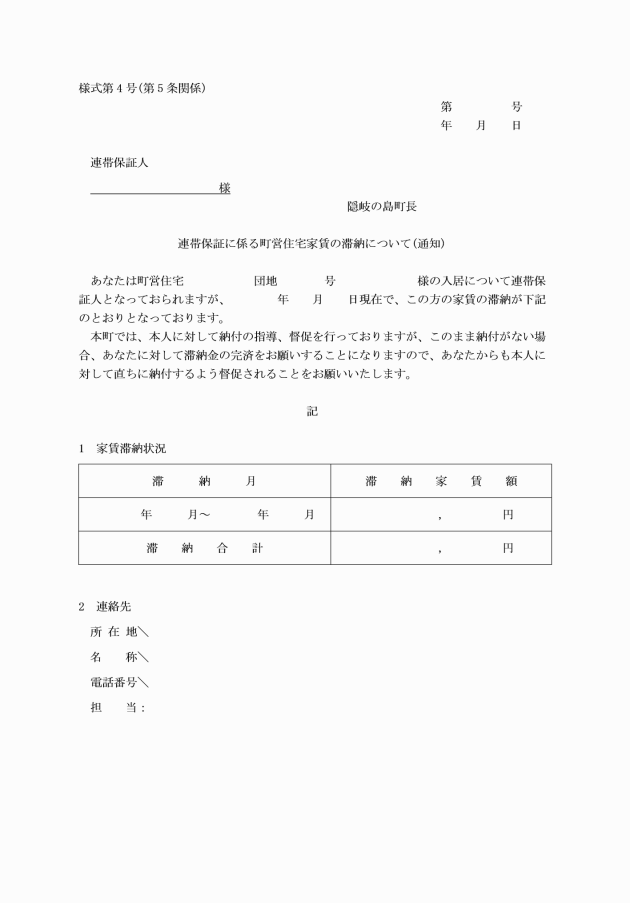

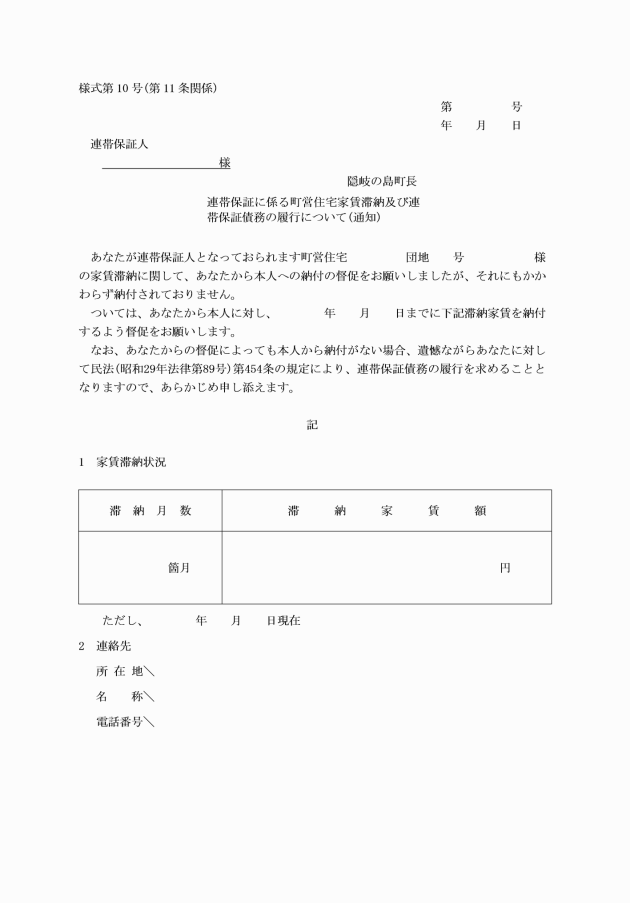

第5条 町長は、3月以上の滞納者の連帯保証人に対して、滞納者への完納指導依頼の通知書(様式第4号)を送付する。

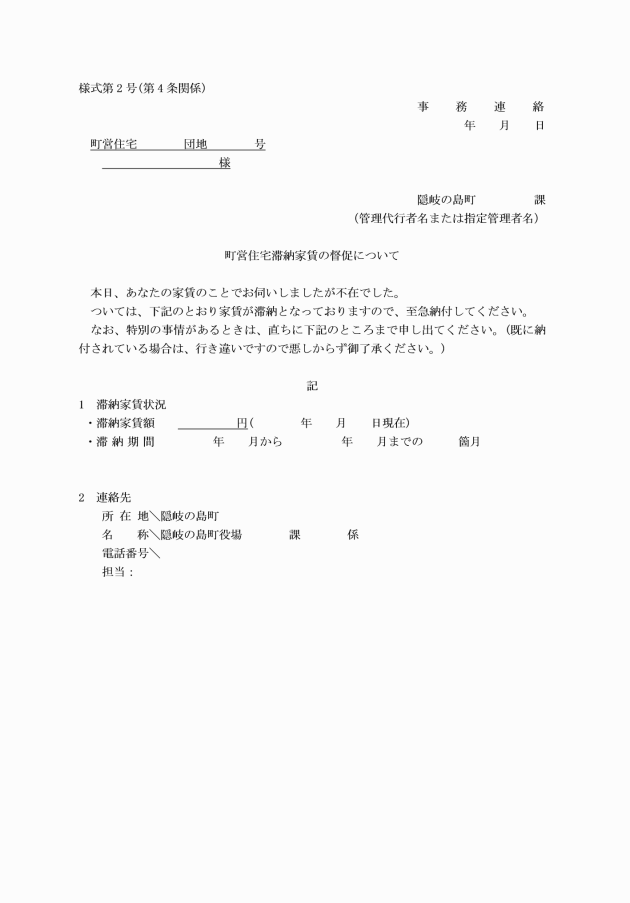

(3月以上の滞納者に対する納付指導の実施)

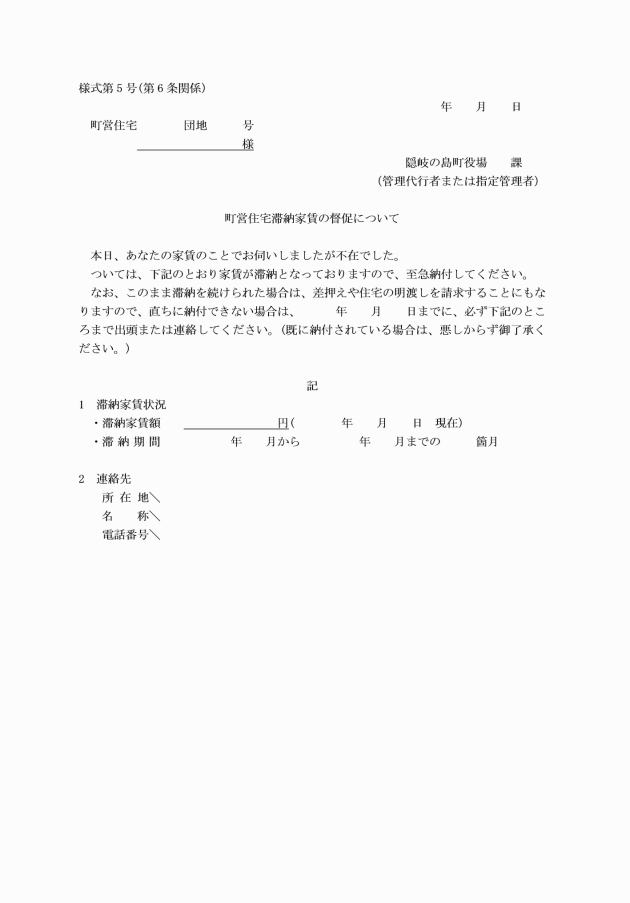

第6条 所管課長は、3月以上の滞納者に対して臨戸訪問による徴収、督促及び納付指導を行う。なお、不在の場合は不在時文書(様式第5号)を戸口に投函する。

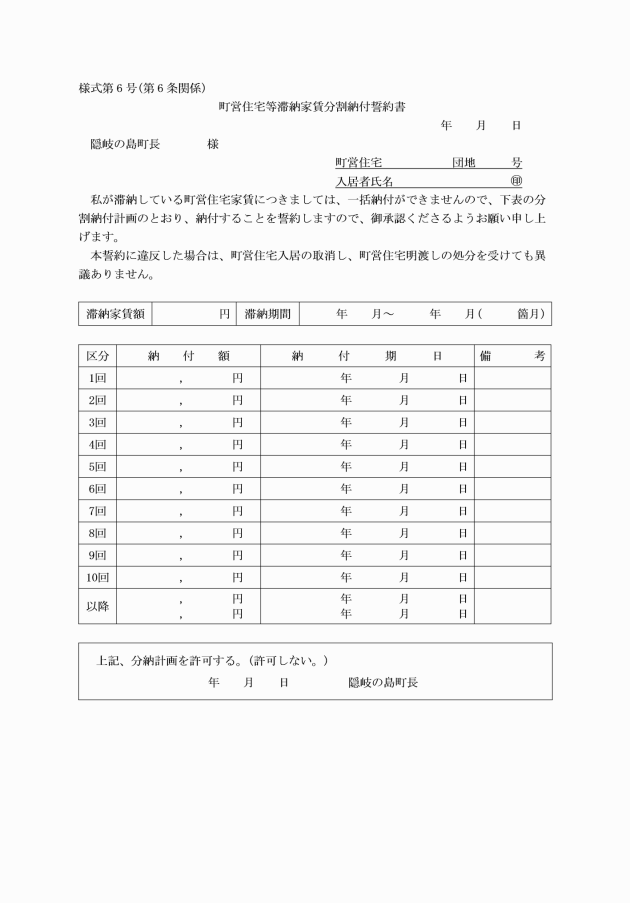

2 町長は第4条第3項第3号に基づく記録を滞納者が分割納付誓約とする同意がある場合はこれを分割納付誓約とみなすことができる。

3 町長は、前項により分割納付を許可した者について、以後の履行状況を監視する。

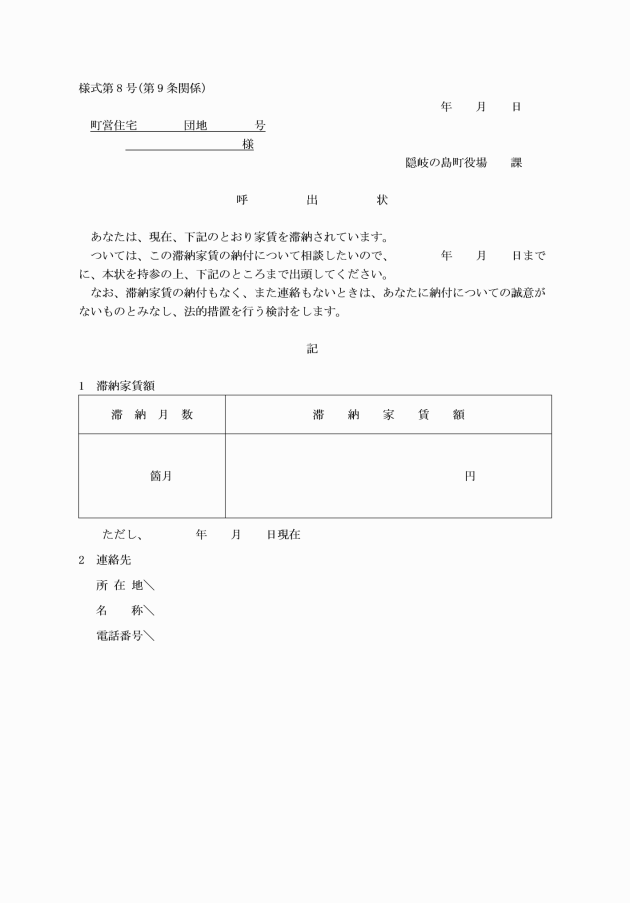

2 所管課長は、呼出しに応じた滞納者に対し、公営住宅監理員同席の上具体的な滞納理由の聴取を行い、滞納家賃の納付計画を立てさせるとともに、これを履行しない場合は、支払命令、住宅の明渡請求及び強制執行等の法的措置を行う旨を告げる。

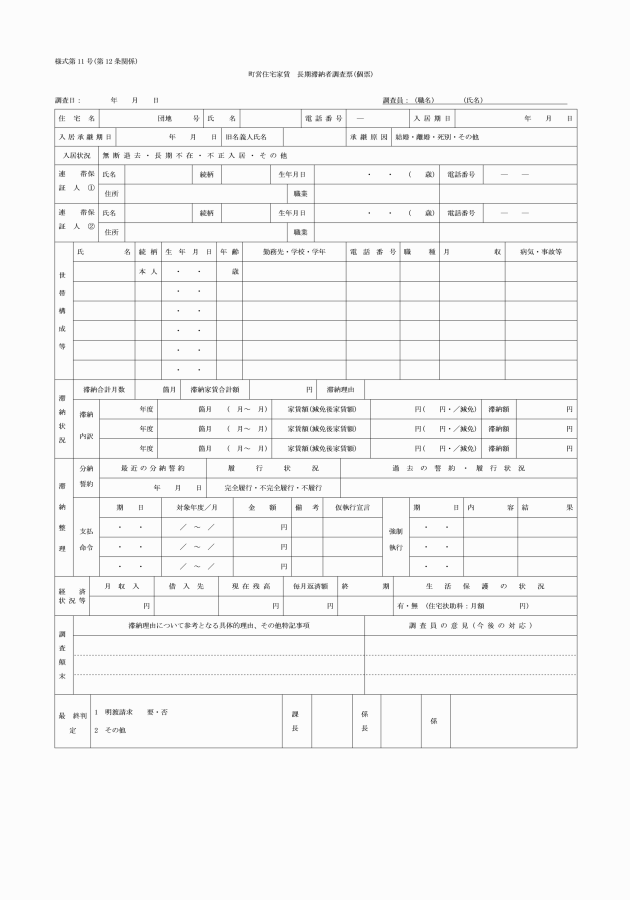

第3章 長期滞納者の滞納整理

2 調書の作成に当たっては、所管課への呼出し、臨戸訪問等による滞納者からの直接聴取により行うとともに、併せて次条に定める納付指導を行う。

(長期滞納者に対する納付指導)

第13条 所管課長は、長期滞納者(現に滞納家賃等についての納付指導に応じ、分割納付等を履行している長期滞納者を除く。)に対しては、所管課への呼出しを行い、滞納家賃等の一括納付を求める。ただし、調書により一括納付が困難と認められる場合には、分割納付計画を立てさせるとともに、引き続き滞納を続けた場合には、住宅の明渡請求の対象者となる旨を公営住宅監理員同席の上告げる。

(不誠意滞納者の認定)

第14条 前条による納付指導に応じない者又は分割納付誓約を履行しない者については、納付意識が欠如しているものとみなし不誠意滞納者とする。

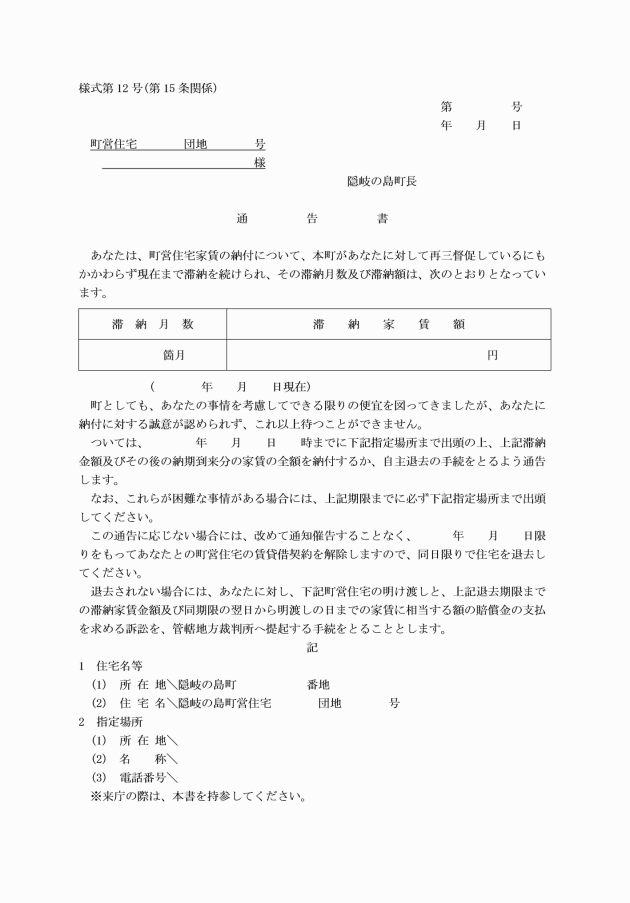

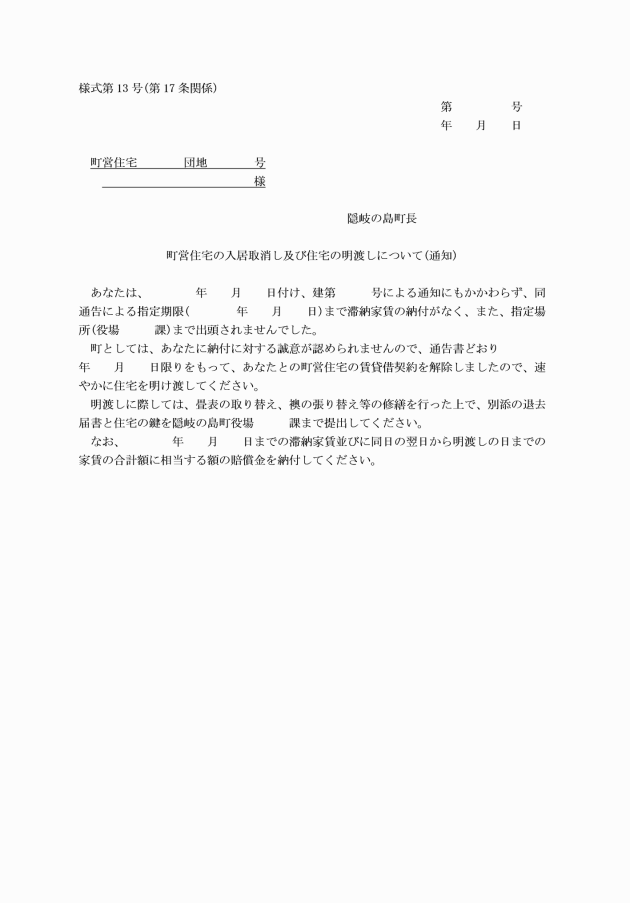

(不誠意滞納者への明渡請求)

第15条 町長は、不誠意滞納者に対して管理条例の規定に基づき、町営住宅の明渡しを請求するものとする。ただし、次に掲げるものにあって、その者の収入の実情、世帯構成、その他の事情から、明渡しを求めることが不適当と認められる場合に限っては、明渡しの請求を猶予することができる。

(1) その者の生活状態が、管理条例の規定による家賃の減免又は徴収猶予の措置を必要とする程度の者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(3) 主たる生計維持者が最近1年以内に死亡した世帯で、生活に困窮している世帯

(4) ひとり親世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する世帯をいう。)、老人世帯(60歳以上の者及びその親族で配偶者、18歳未満の児童、60歳以上の者のいずれかに該当する者のみからなる世帯をいう。)又は心身障害者世帯(昭和46年4月1日付住総発第51号通達第2に定める世帯をいう。)で生活に困窮している世帯

(5) 前各号に掲げるものと同等と認められる特別の事情のある者

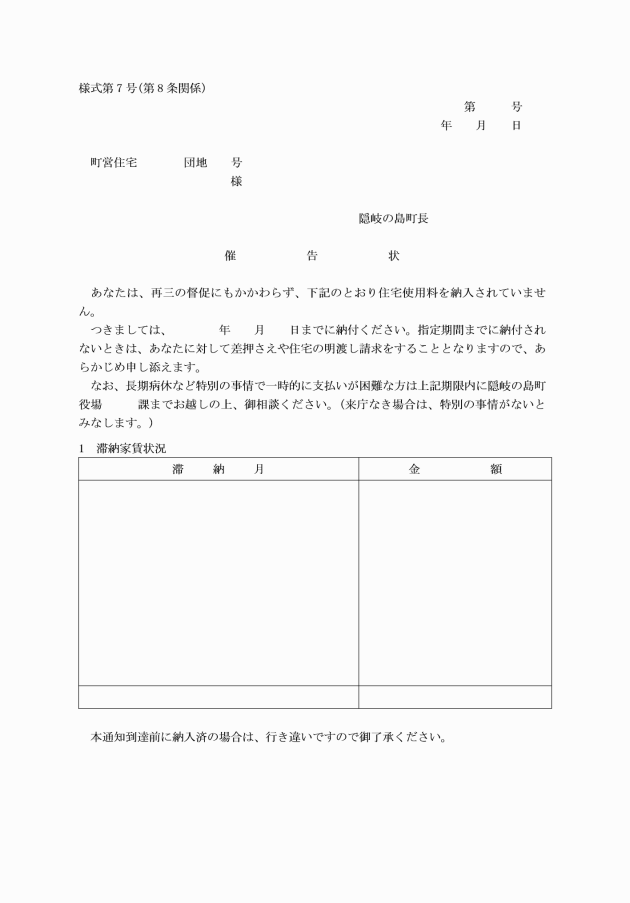

(1) 指定期限内の滞納家賃の一括納付又は自主的な退去の要請

(2) 前号が困難な場合の所管課への出頭要請

(3) 前2号不履行の場合の町営住宅入居取消(契約の解除)予告及び町営住宅明渡等請求訴訟の提起予告

(明渡請求者の退去手続)

第19条 明渡請求を行った滞納者が請求に応じ町営住宅を退去するときは、管理条例の規定に定める手続による。ただし、その者が無届で退去した場合、町長が、事実上退去したと認められる日を明渡しの日として認定する。

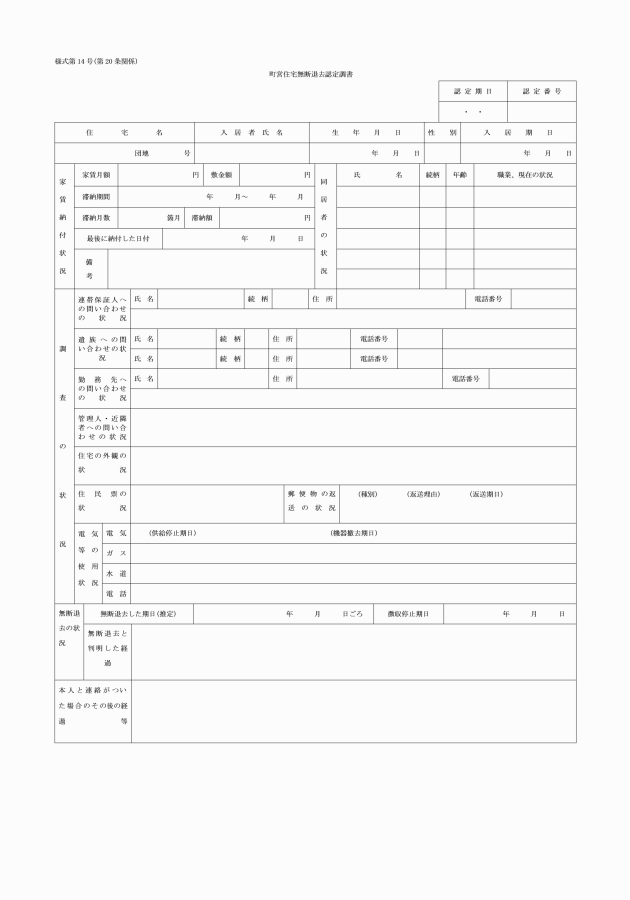

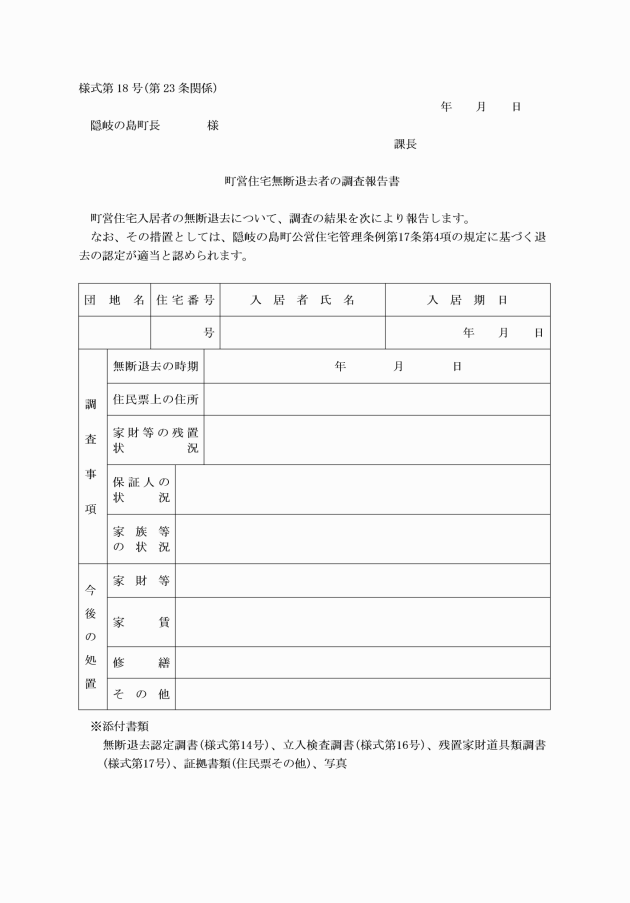

第4章 無断退去者の滞納整理等

(調査・確認)

第20条 所管課長は、滞納月数が3月となった入居者について、第6条第1項に定めるもののほか、その者の入居又は退去の状況を把握するため、次に掲げる調査、確認等を行う。

(1) 郵便物の返送の状況調査

(2) 電気、ガス、水道等の使用状況等調査

(3) 住宅管理人(隠岐の島町公営住宅管理条例(平成16年隠岐の島町条例第193号)第55条第3項に定めるものをいう。以下同じ。)、団地自治会の役員等からの自治会活動参加状況、自治会費、共益費等の納入状況の聴取

(4) 近隣入居者からの聴取

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の調査、確認等により無断退去又は長期不在の疑いがある入居者について、所管課長は、次に掲げる方法によりその行方調査を行う。

(1) 住民票調査

(2) 勤務先、親族及び連帯保証人への照会

4 所管課長は前3項の調査を管理代行者又は指定管理者に委任することができる。

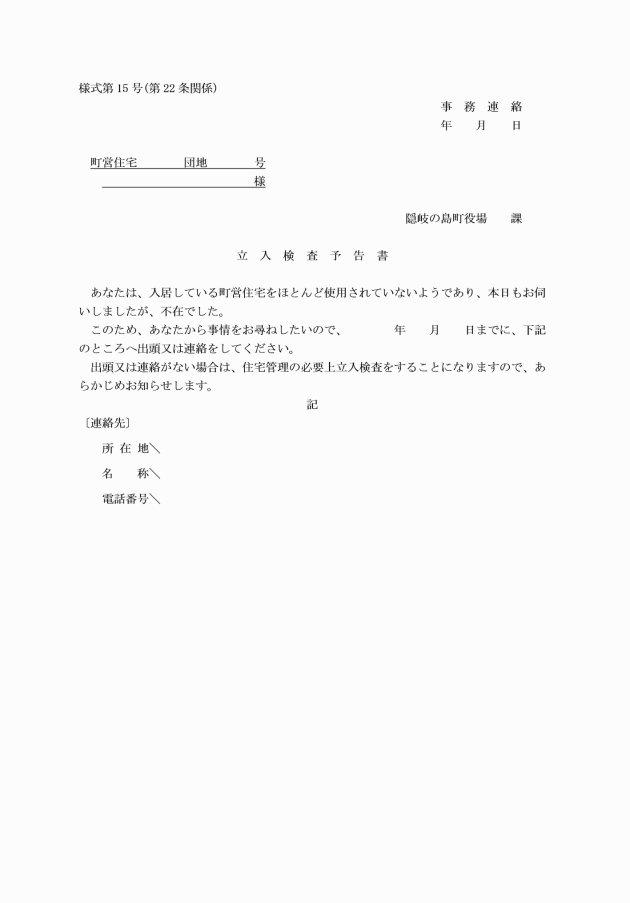

(行方判明者に係る指導等)

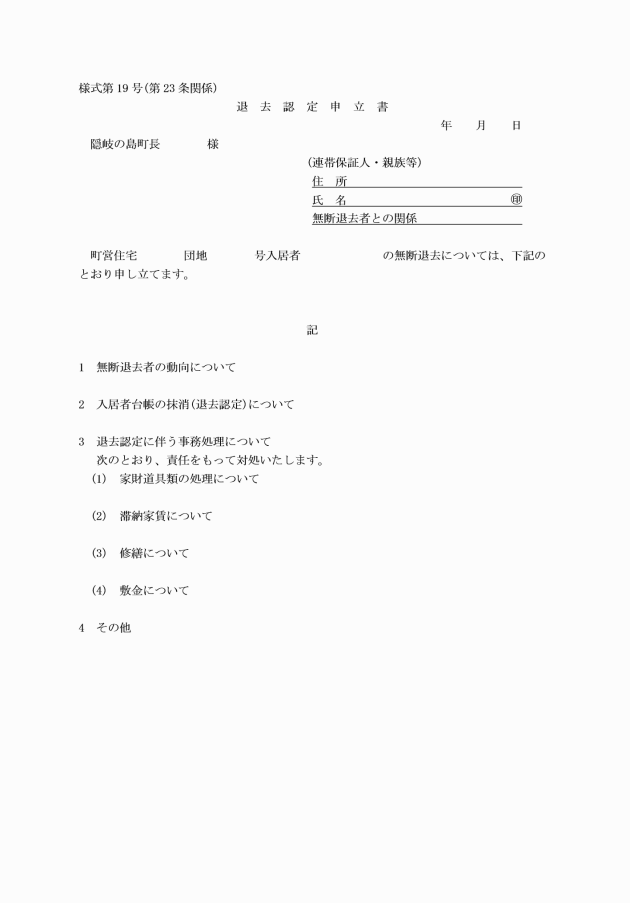

第21条 所管課長は、前条第2項の規定による調査により所在が判明し、本人への聴取の結果、無断退去であることが確認された入居者については、管理条例の定めるところにより、退去手続をとることを要請する。

2 前項の退去手続要請に応じない無断退去については、その態様に応じ次に定める措置をとるものとする。

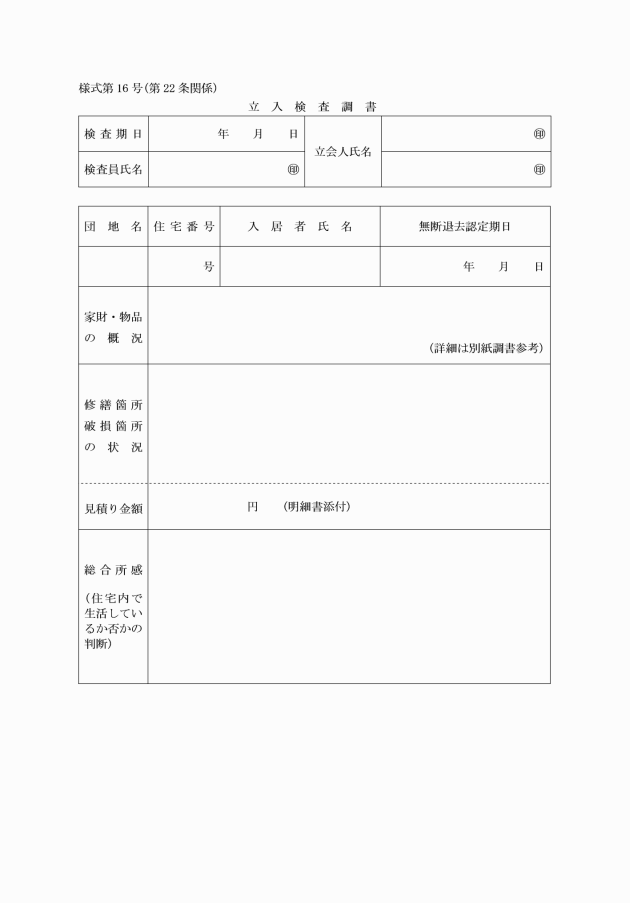

3 立入検査は、入居者の親族又は連帯保証人(両者ともに不明の場合は、警察官)及び住宅管理人の立会いの上で行う。

(明渡日の認定)

第24条 無断退去に係る町営住宅の明渡日は、管理条例の規定に基づき、第22条に定める立入検査の完了した日をもって認定する。

(修繕等)

第25条 退去を認定した住宅の修繕等については、所管課長が行う。

2 入居者の負担に係る修繕等に要する費用は、連帯保証人に請求する。

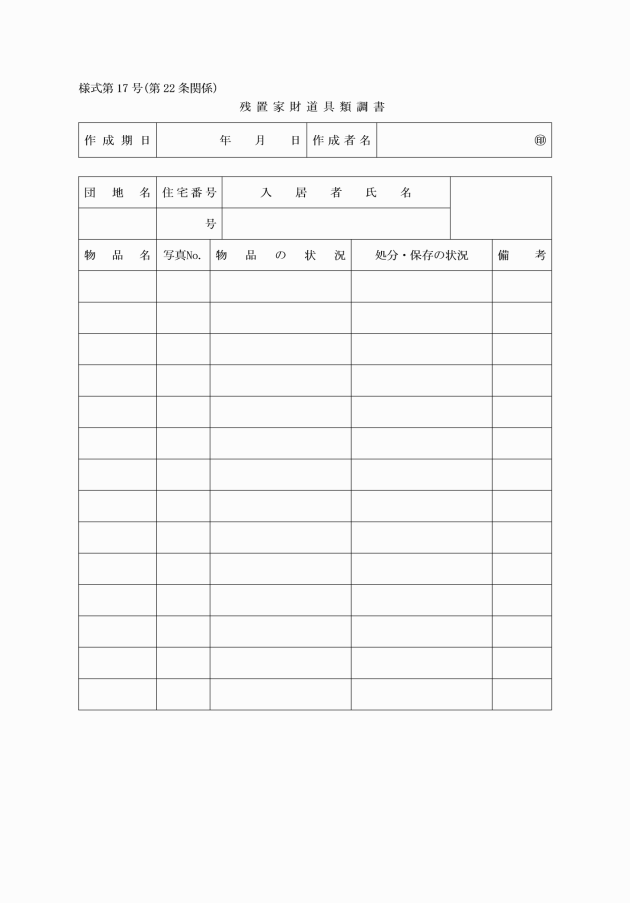

(残置家財道具類の処分等)

第26条 引取りのない残置家財道具類については、所管課長が相当の期間保管する。ただし、保管の必要が認められないものについては、記録の上、処分する。

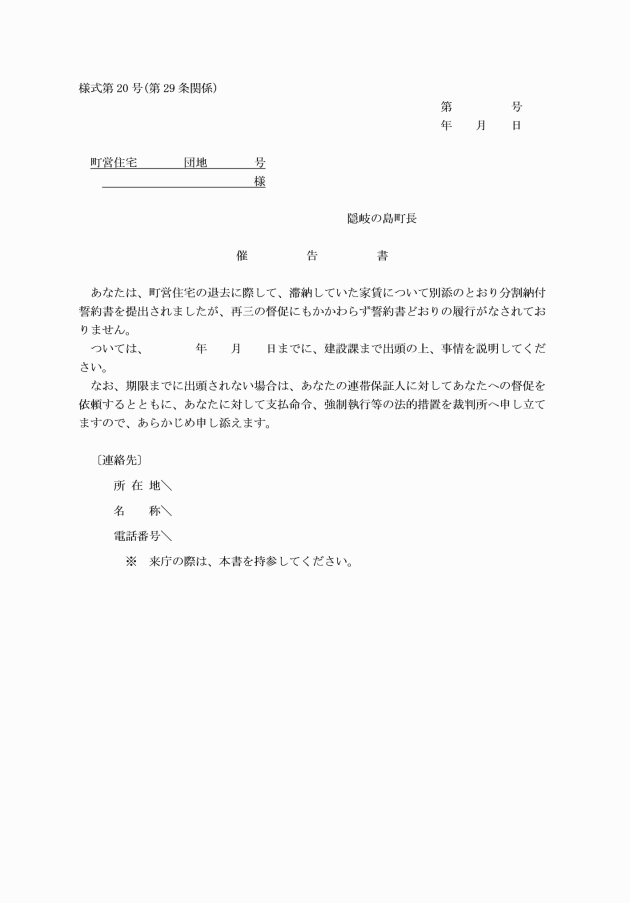

第5章 退去滞納者の滞納整理

(退去滞納者に対する納付指導)

第28条 所管課長は、管理条例に規定する手続により町営住宅を退去する者で、滞納家賃等があるものについて、滞納家賃等の一括納付を求める。ただし、一括納付が困難と認められる特段の事情がある場合は、分割納付計画を立てさせる。

(法的措置)

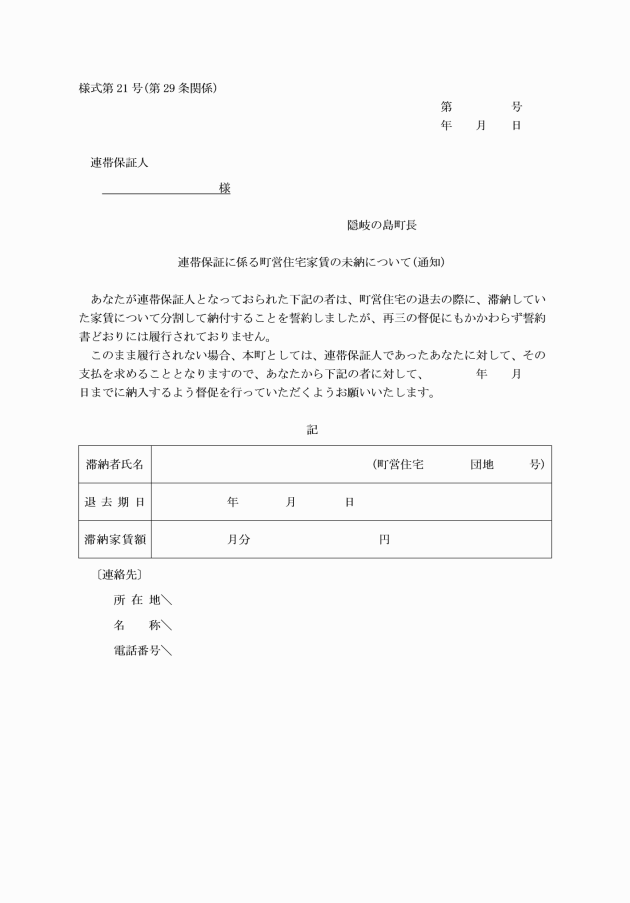

第30条 前条による措置にもかかわらず滞納家賃の納付がなされない場合は、町長は、連帯保証人に対し連帯保証の債務の履行を求めるとともに、退去滞納者に対して支払命令等の法的措置をとるものとする。

2 前項における決裁は隠岐の島町役場決裁規定(平成19年隠岐の島町訓令第5号)第4条第2項第9号に基づく事項として取り扱う。

2 前項において連帯保証人がその責めに応じないときは、町長は、連帯保証人に対し支払命令等の法的措置をとるものとする。

(不能欠損処分)

第32条 退去滞納者(この条及び次条において、滞納家賃等のある無断退去者を含む。)及び連帯保証人が共に死亡、行方不明等により滞納家賃の回収が見込まれないもので、民法の規定による時効期間を経過したものについては、町長は、不能欠損処分を検討し、必要な手続をとるものとする。

第6章 連帯保証人の変更等

(変更の申出)

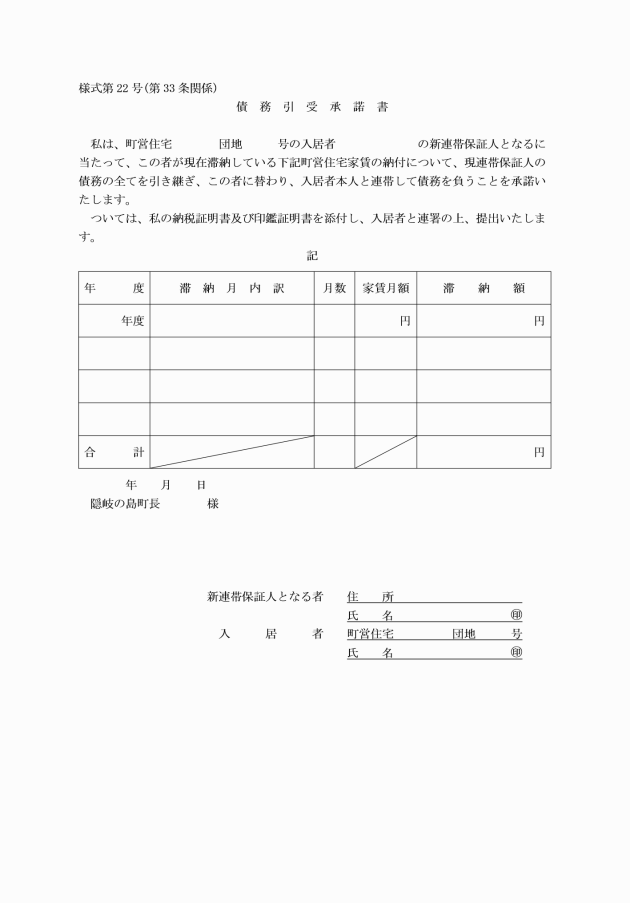

第33条 滞納者が連帯保証人の変更を申し出た場合には、町長は、滞納家賃を一括納付し、新たに管理条例に定める手続をなした者に限り、その申出を認める。

(滞納者に係る入居承継)

第34条 滞納者である町営住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下、この条において同様とする。)を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該町営住宅に入居しようとするときで、連帯保証人の変更を伴う場合には、前条の規定を準用する。

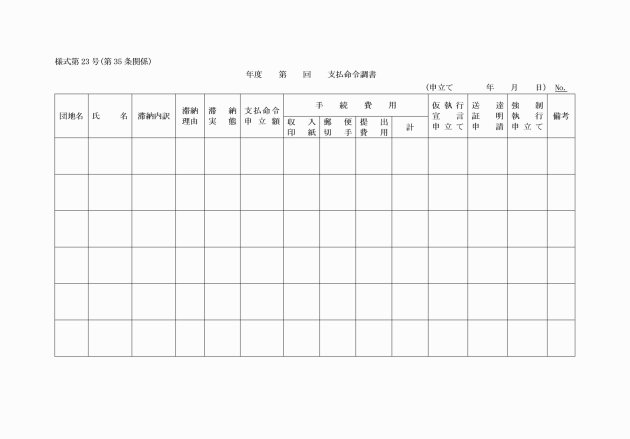

第7章 法的措置

(支払命令の進行管理)

第36条 支払命令の進行管理は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定により行う。

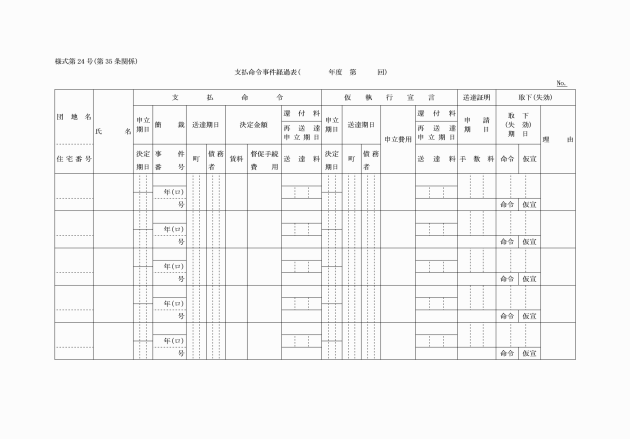

(強制執行)

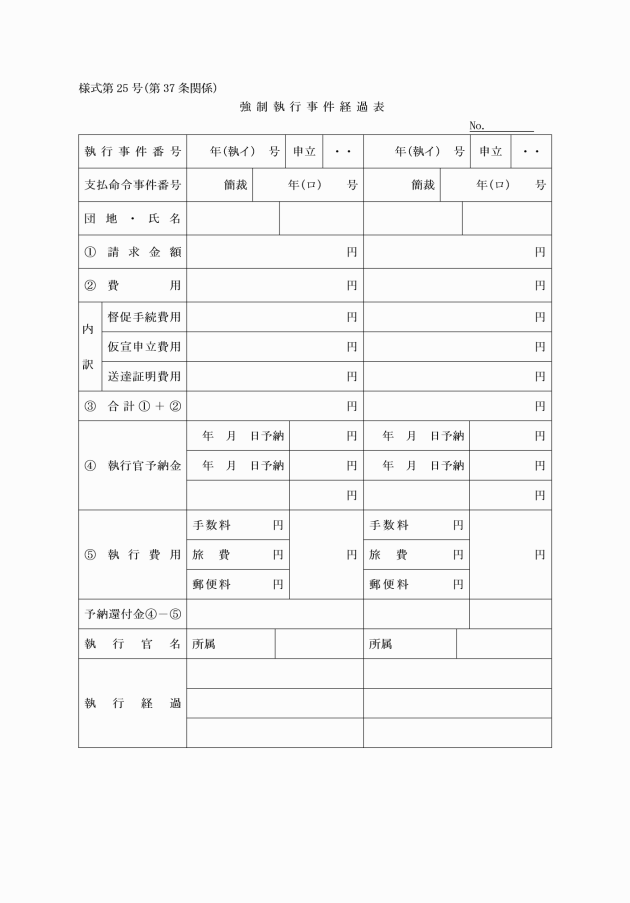

第37条 支払命令に係る債務名義が確定した債権について滞納者から滞納家賃の納付が全くなく、また、納付についての連絡もない場合には、町長は、強制執行の申立てを行うものとし、強制執行事件経過表(様式第25号)を作成、整備する。

2 前項において、町長は、強制執行を猶予する必要が認められるものについては、相当の期間、強制執行を猶予することができる。

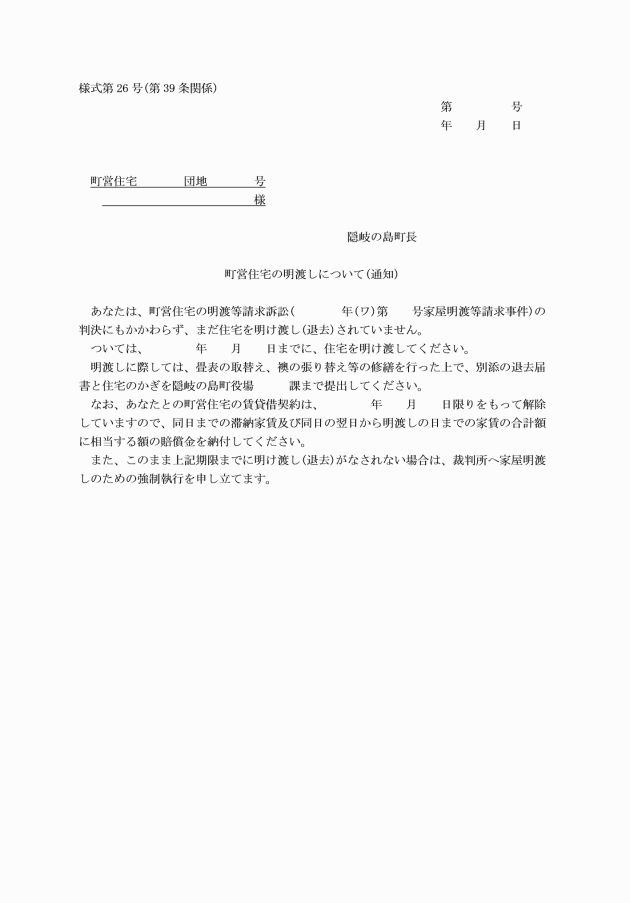

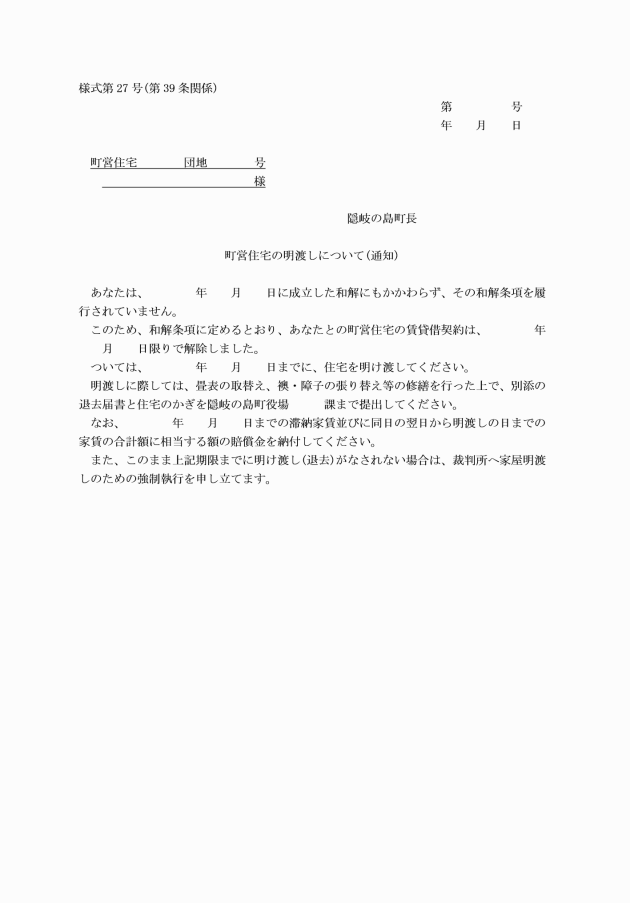

2 前項による明け渡し期限を経過しても町営住宅を明け渡さない滞納者に対して、町長は、裁判所へ強制執行を申し立てるものとし、強制執行事件経過表を作成、整備する。

第8章 事務処理の委任

(委託内容)

第40条 町長は次の各号にあげる事務処理について管理代行者又は指定管理者に委任することができる。

(1) 督促に関連する事実行為として行う事務

(2) 文書や電話による自主的納付の勧奨等

(3) 居所不明者に係る住所等の調査

(4) 滞納家賃の徴収事務

(5) 法的措置(明渡請求その他の強制処分)に関連する補助的な事務

(6) その他本要綱に定める業務のうち、弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に定める禁止行為、及び公権力の行使にあたらない業務について町長が必要と認めるもの

2 前項の業務について管理代行者又は指定管理者は関連法令を尊守し、業務を履行する。

(債権情報の提供)

第41条 町長は前条の業務履行に必要な情報を管理代行者又は指定管理者に提供できる。

(1) 債権者住所

(2) 債権者氏名

(3) 債権者生年月日

(4) 債権者性別

(5) 収納すべき金額

(6) その他町長が業務履行に必要と認める情報

(機密の保持)

第42条 受託者は受託契約期間中又は受託期間終了後においても業務上知り得た事項について漏洩させてはならない。

附則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。