○隠岐の島町住居確保給付金支給実施要綱

平成27年10月8日

告示第82号

(趣旨)

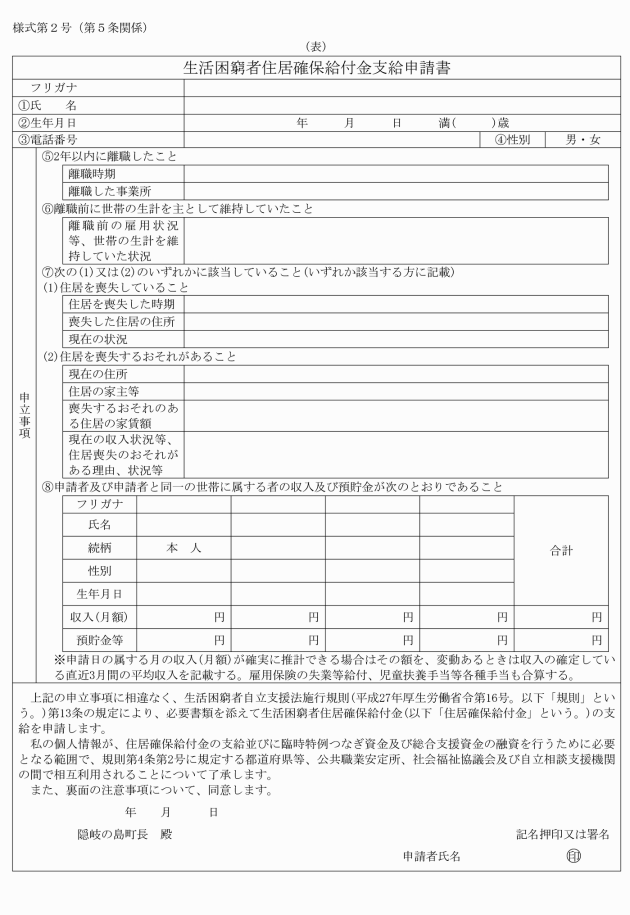

第1条 この告示は、離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し、住宅を喪失した者(以下(「住居喪失者」という。)又は喪失するおそれがある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対する家賃相当分の住居確保給付金の支給に関し、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、隠岐の島町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の一部を委託する場合は、隠岐の島町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年隠岐の島町告示第63号)第7条の規定を準用する。

(事業内容)

第3条 本事業は、受給希望者が自立相談支援機関において申請手続を行い、町がその申請に基づき審査を行い、支給決定者に対し住居確保給付金(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助特別基準額を上限とする。)を支給するとともに、関係機関と連携しながら就労支援等を実施する。

(支給対象者)

第4条 本事業の支給対象者は、申請時に次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。

(1) 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。

(2) 申請日において、65歳未満であって、かつ、離職等の日から2年以内であること。

(3) 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

(4) 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

(5) 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1に相当する額をいう。以下同じ。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。

(6) 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計が基準額に6を乗じて得た額(この額が100万円を超えるときは、100万円)以下であること。

(7) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと。

(8) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

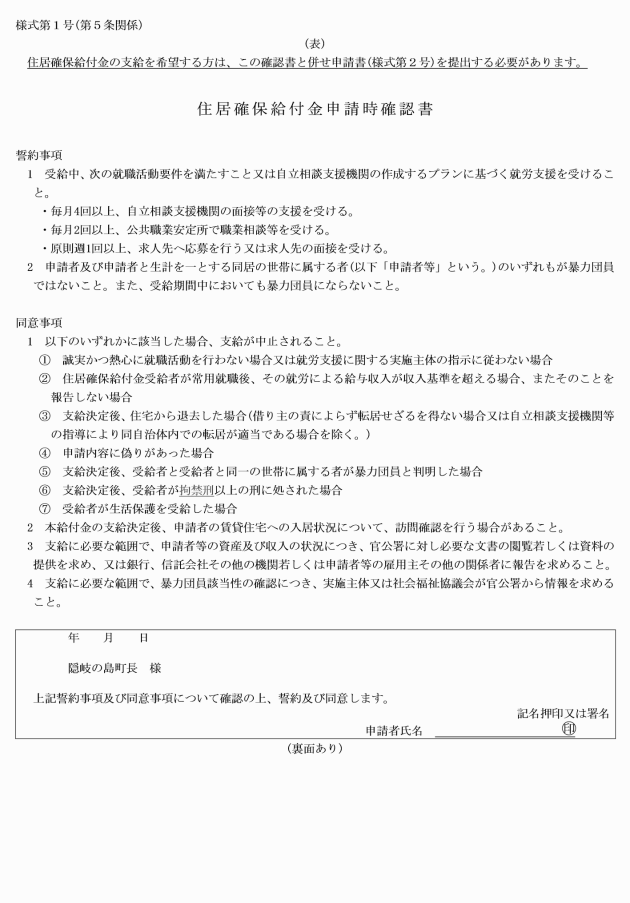

(給付金支給までの手続等)

第5条 自立相談支援機関は、住居確保給付金の受給を希望する者(以下「受給希望者」という。)に対し、住居確保給付金の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や社会福祉協議会による貸付事業等の関係事業の概要を説明する。この場合において、自立相談支援機関は、必要に応じ、雇用施策等の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言するとともに、国の雇用施策による給付の対象要件に該当する場合は、優先して申請を促すものとする。

2 自立相談支援機関は、受給希望者に対して、前条各号に規定する支給対象者の要件、手続の流れ等を説明するものとする。

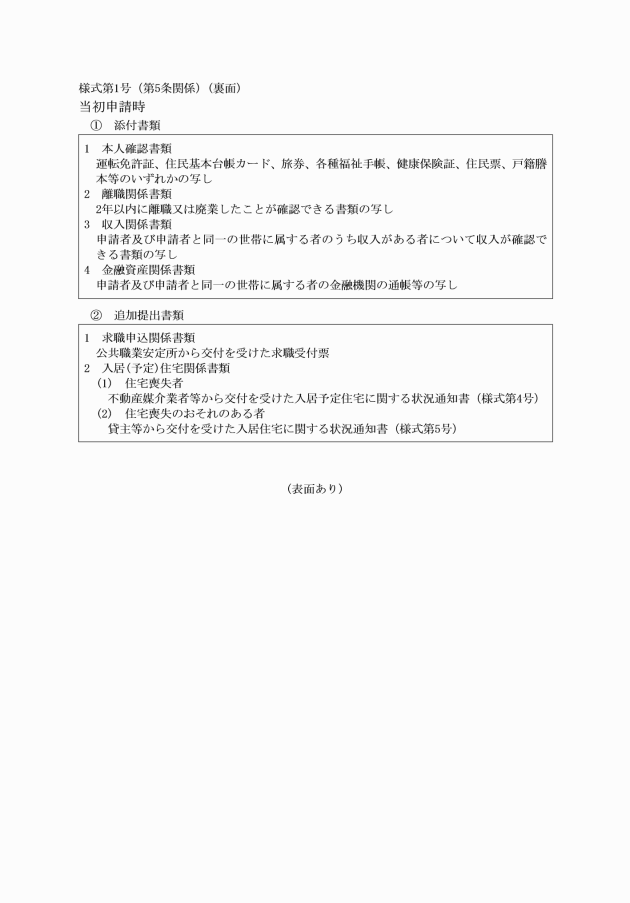

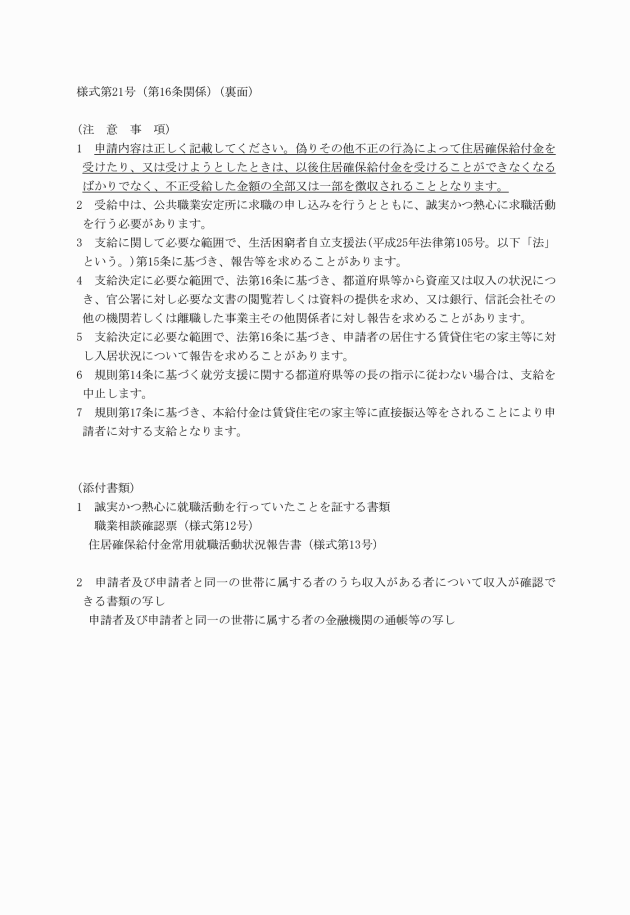

4 受給希望者は、申請書に次に掲げる証拠資料等を添えて、自立相談支援機関に提出するものとする。

(1) 本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し)のいずれかの写し

(2) 離職関係書類(2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類)の写し

(3) 収入関係書類(申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて収入が確認できる書類)の写し

(4) 預貯金関係書類(申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等)の写し

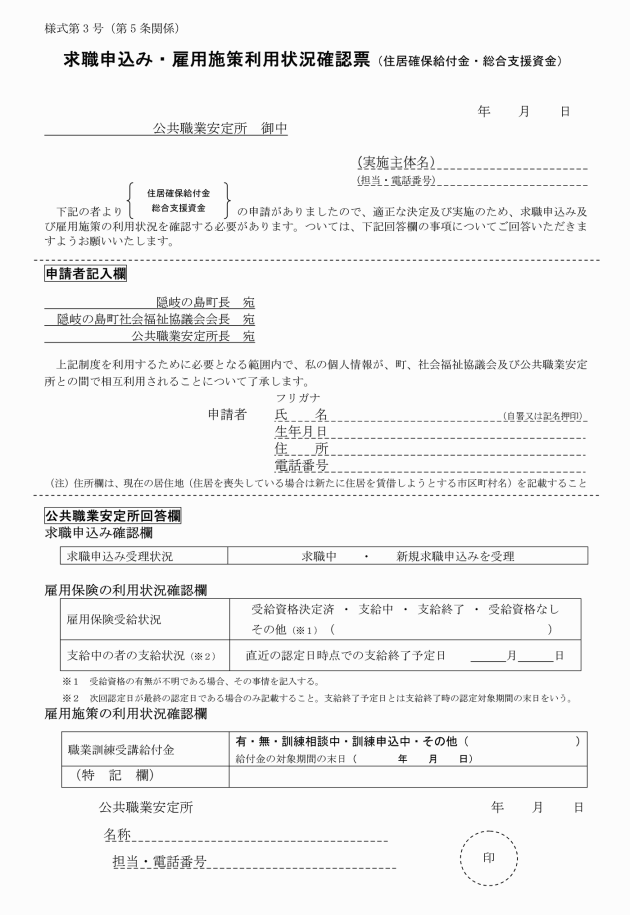

(5) 求職申込関係及び国の雇用施策給付等利用状況確認書類

6 自立相談支援機関は、第4項第1号の本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等、明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付けるものとし、証拠書類等が整っていない場合は、追加提出を指示するものとする。

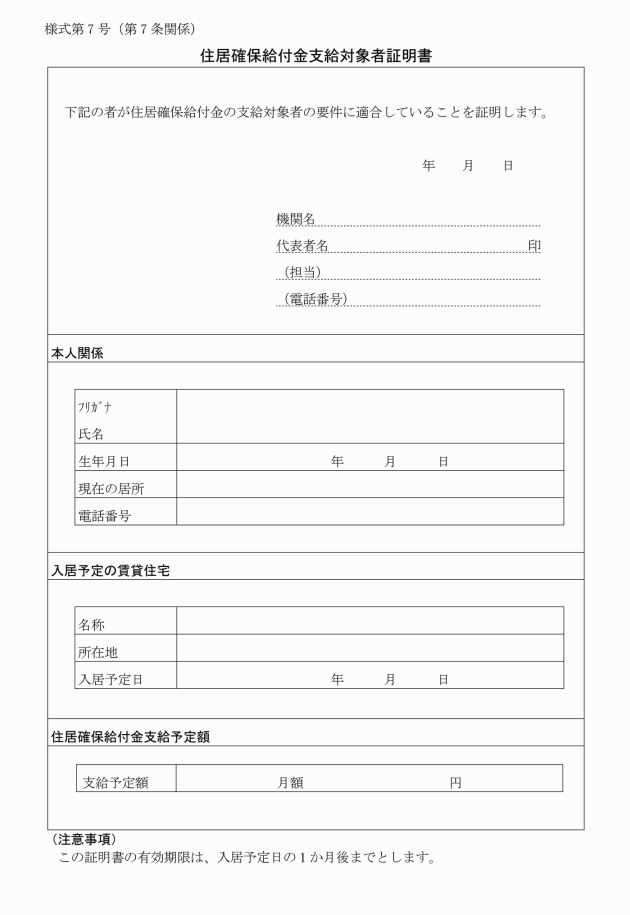

ア 自立支援相談機関は、申請者に対し、各種不動産業界団体の会員リストや、理解を得られた不動産媒介業者の情報を提供するなど、住宅確保のための支援を行う。

イ 申請者は、不動産媒介業者等に申請書の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、本給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。

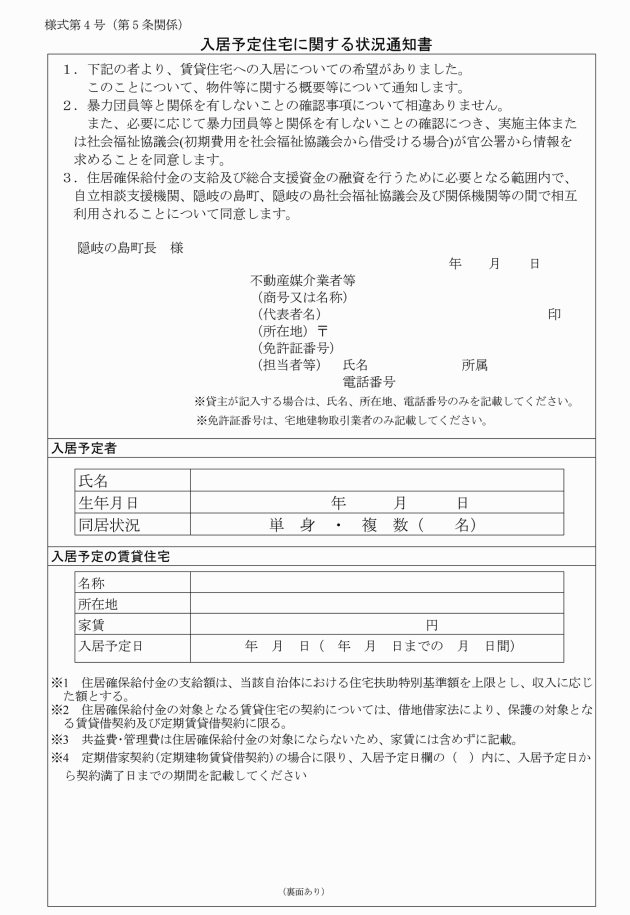

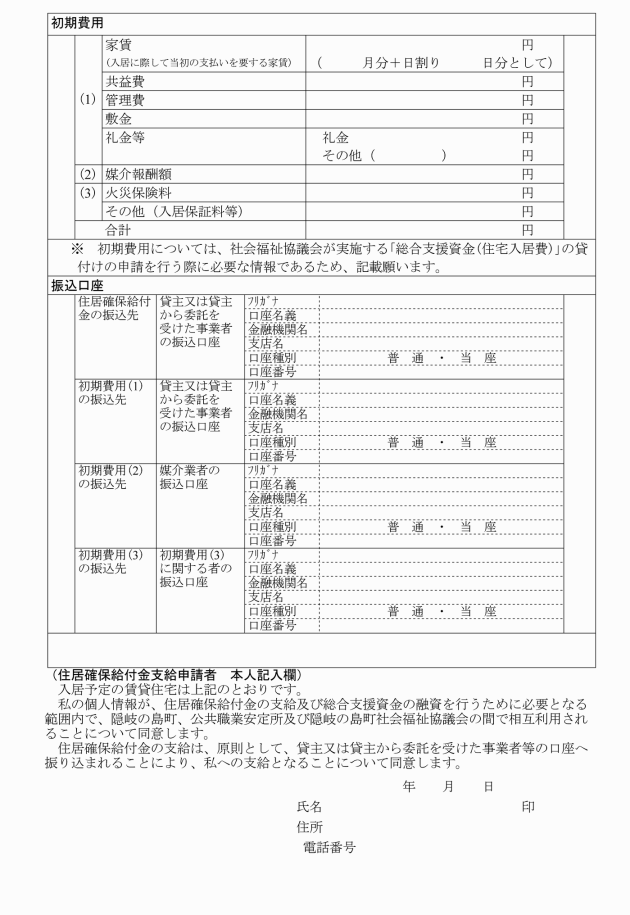

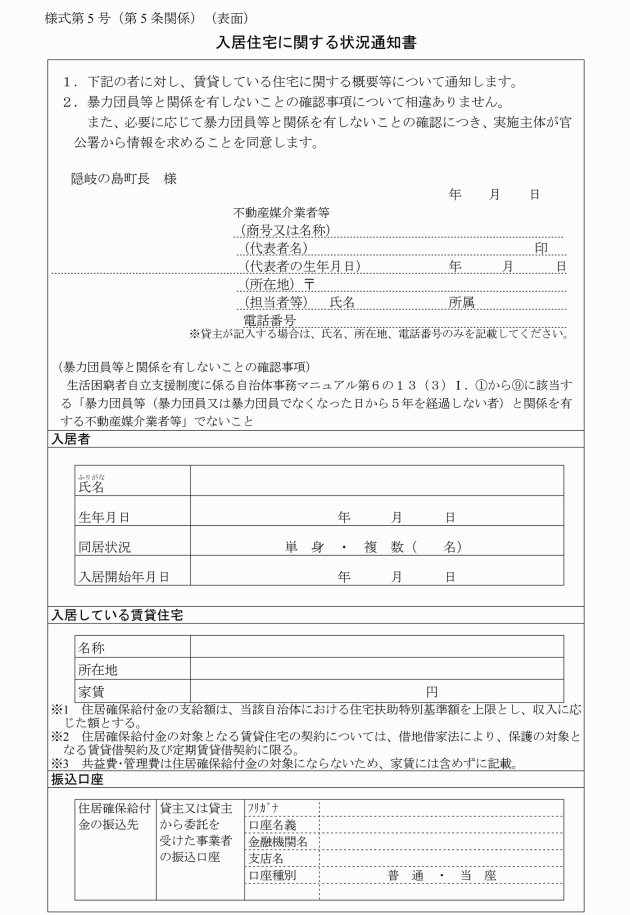

ウ 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後に、申請者が持参した入居予定住宅に関する状況通知書(様式第4号)に必要事項を記載して申請者に交付する。

エ 申請者は、交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書(様式第4号)を自立相談支援機関に提出する。

ア 申請者は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し、申請書の写しを提示して、必要事項を記載した入居住宅に関する状況通知書(様式第5号)の交付を受ける。

イ 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しを添付して、交付を受けた入居住宅に関する状況通知書(様式第5号)を自立相談支援機関に提出する。

(審査)

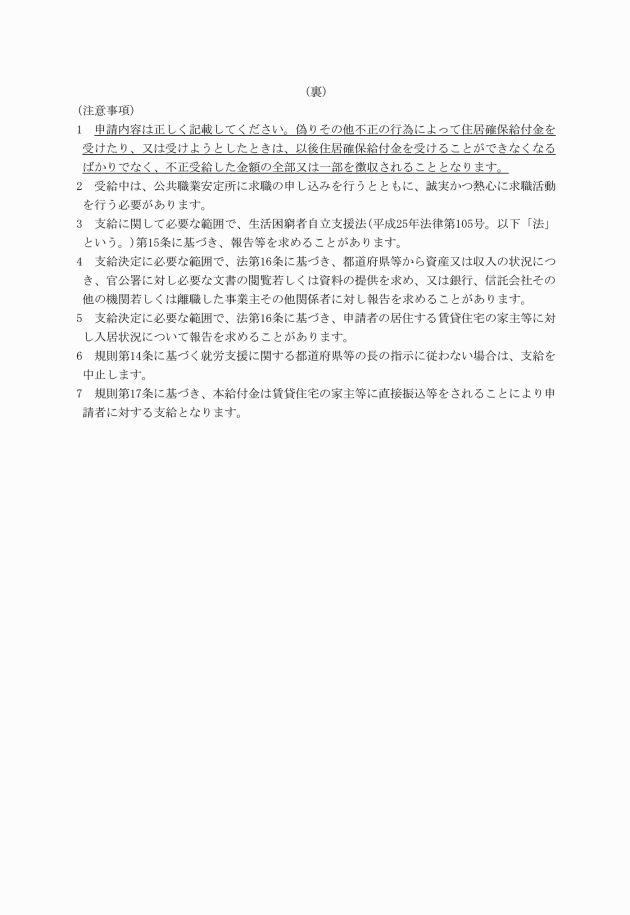

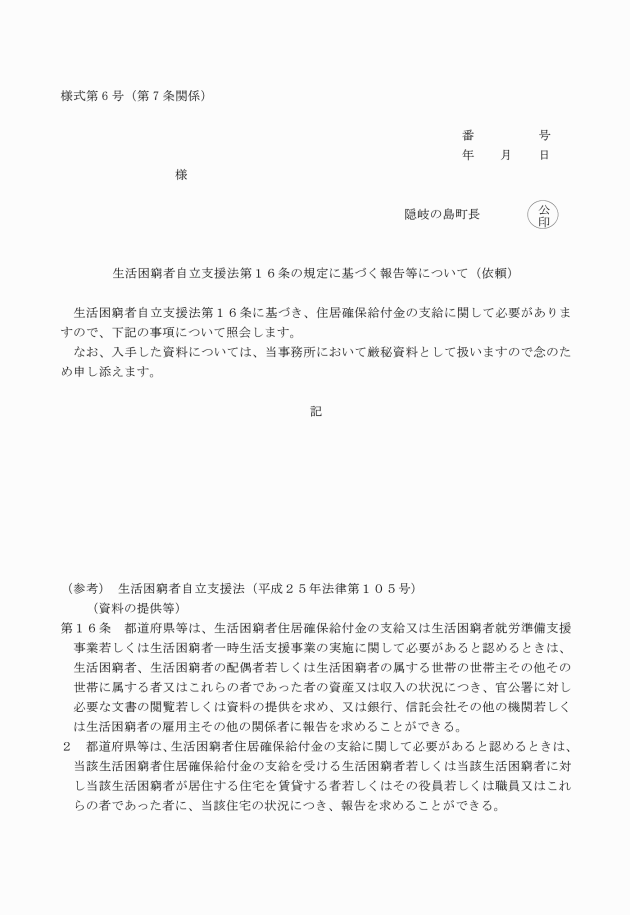

第7条 町長は、自立相談支援機関から提出された申請書及び証拠書類等に基づき、給付支給について審査を行うものとする。

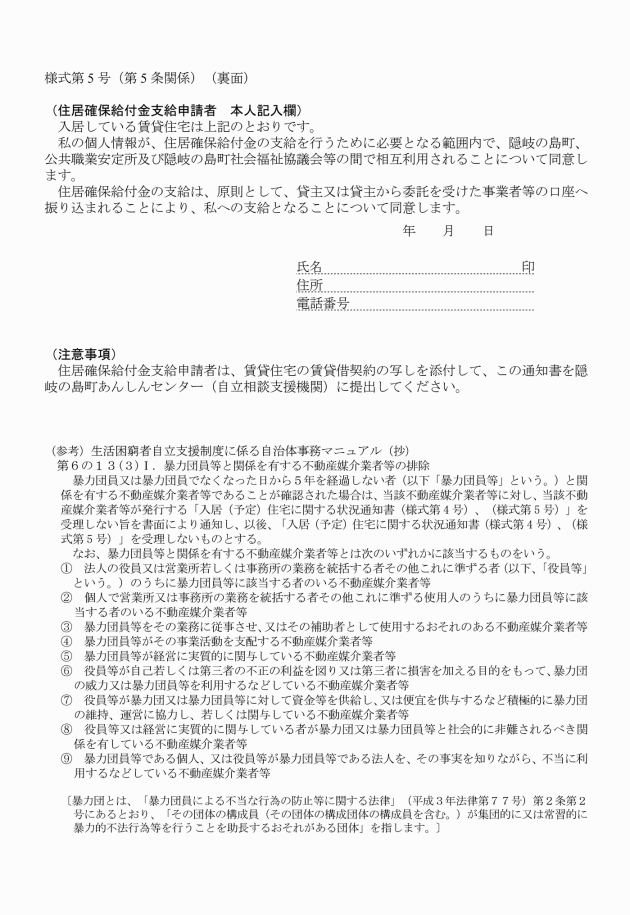

2 町長は、収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に応じ、生活困窮者自立支援法第16条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは離職した事業主に対し報告を求めることができる。この場合において、生活困窮者自立支援法第16条の規定に基づく報告等について(様式第6号)に、当該事項についての申請者の同意を含む申請書の写しを添付し、依頼するものとする。

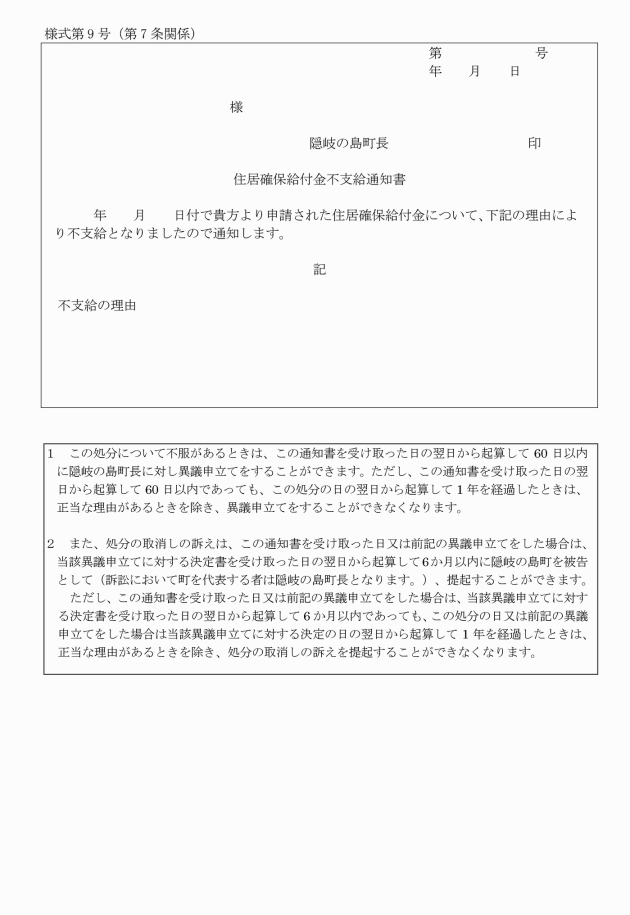

4 町長は、審査の結果、本給付の支給が適当でないと認めた申請者に対しては、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書(様式第9号)を自立相談支援機関を経由して交付する。この場合において、不動産媒介業者等にも不支給の旨周知する。

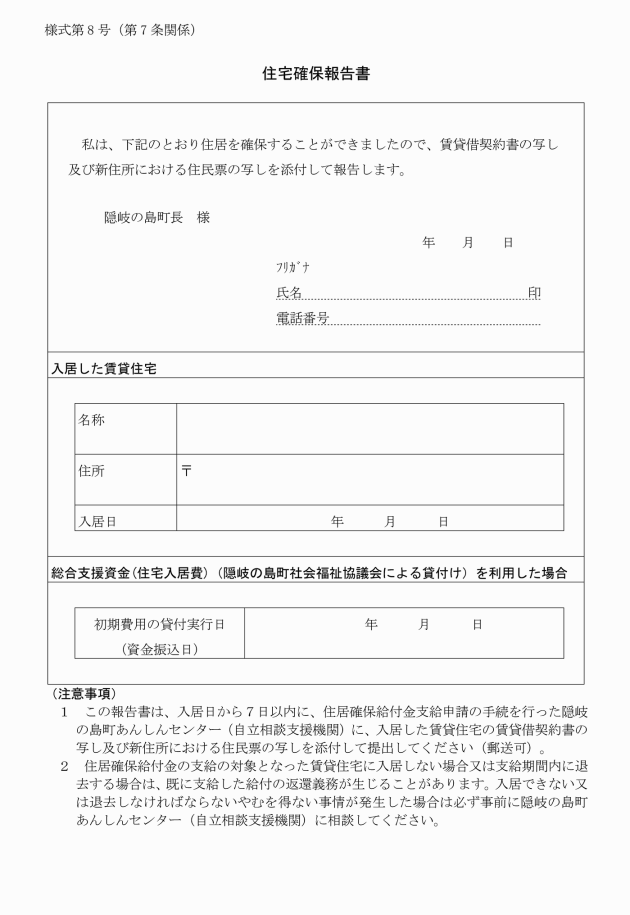

2 住居喪失者は、住居入居後7日以内に賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、住宅確保報告書(様式第8号)を自立相談支援機関に提出する。

3 町長は、住居喪失者、住居喪失のおそれのある者にかかわらず、申請者に対し、安定した居住の確保のため、第1項の賃貸借契約の締結において、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限るよう指導するものとし、当該契約の締結後、その確認のため、賃貸借契約書の写しの提出を求めるものとする。

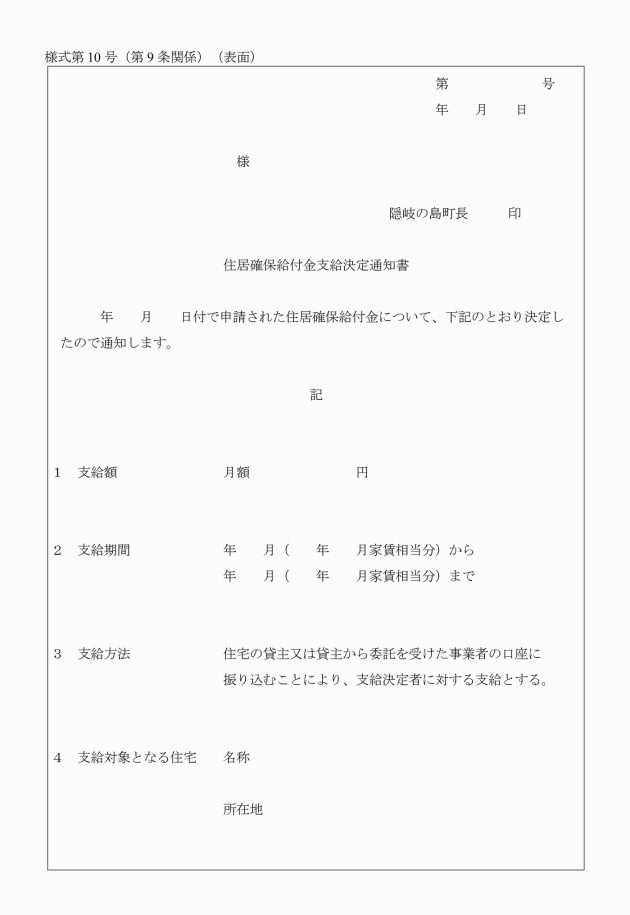

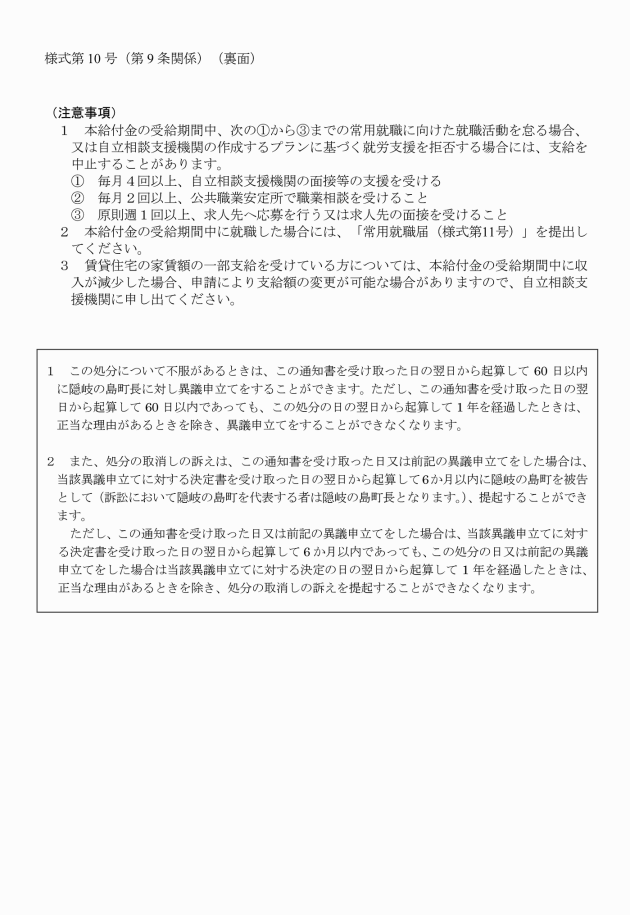

2 自立相談支援機関は、受給を決定した者(以下「受給者」という。)に対し、次の事項を指導する。

(1) 改めて受付時説明事項を説明し、これを実行すること。

(2) 前項の通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。

(3) 受給者のうち総合支援資金貸付(生活支援費)の申請をしているものは、社会福祉協議会に前項の通知書の写しを提出すること。

4 自立相談支援機関にあっては当該不動産媒介業者等及び公共職業安定所に、総合支援資金貸付(生活支援費)を受けている者にあっては社会福祉協議会等の関係機関等に第1項の通知書の写しを送付し、住居確保給付金の支給決定について情報提供する。

5 自立相談支援機関は、必要に応じて受給者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行う。

(就職活動)

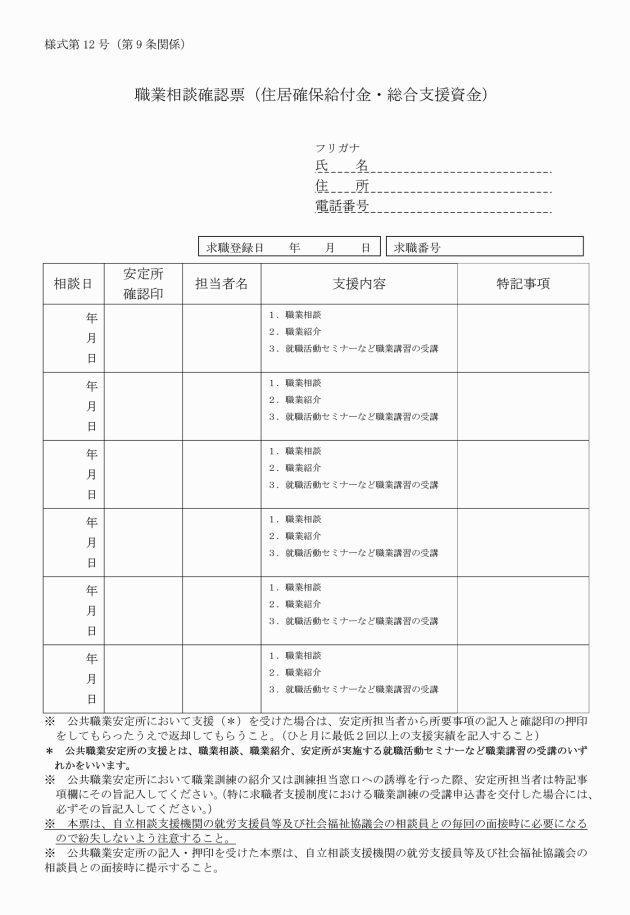

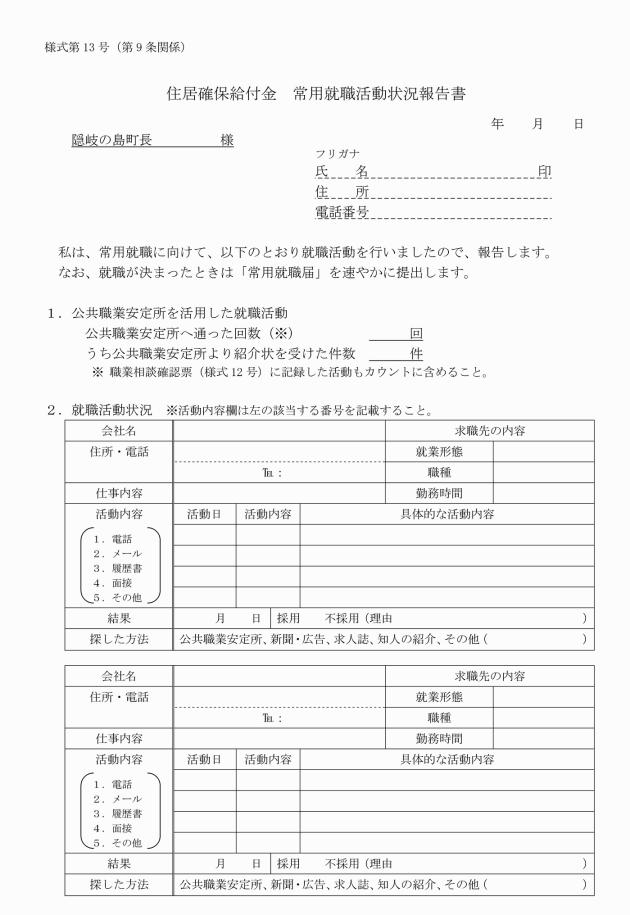

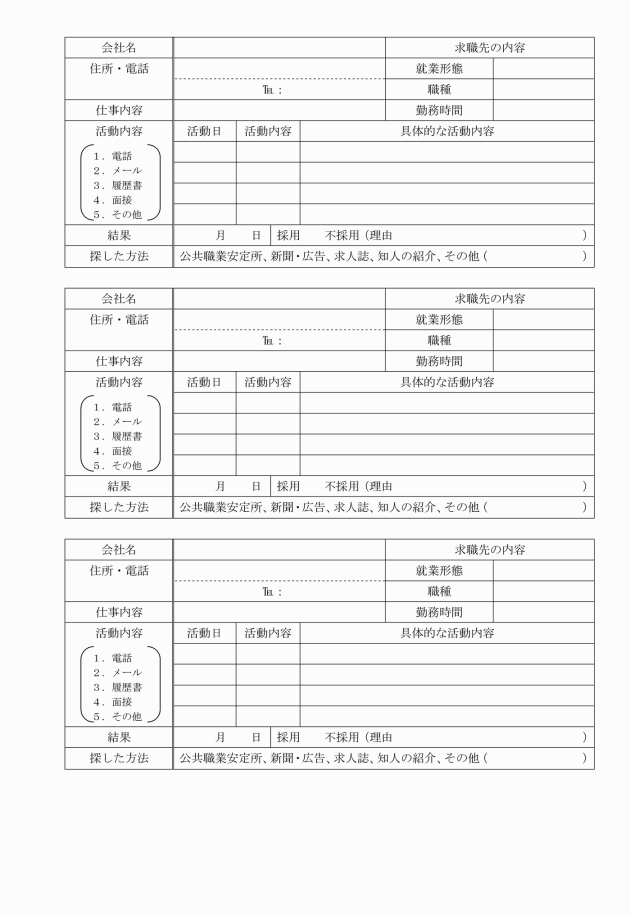

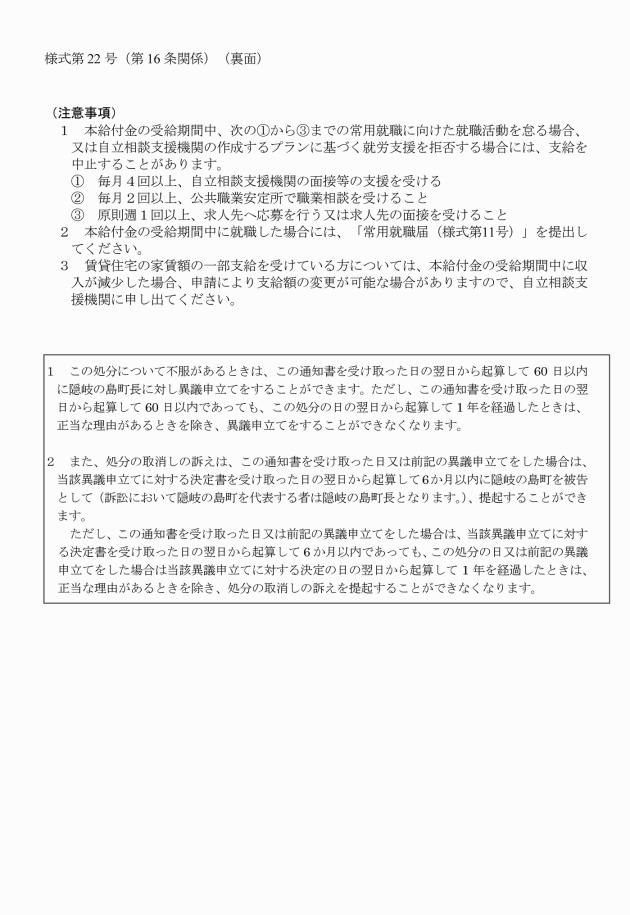

第10条 受給者は、支給期間中に、就職に向けた就職活動を行うこととし、毎月2回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けた上で、原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受け、及び自立相談支援機関において毎月4回以上の面接相談等を受けるものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

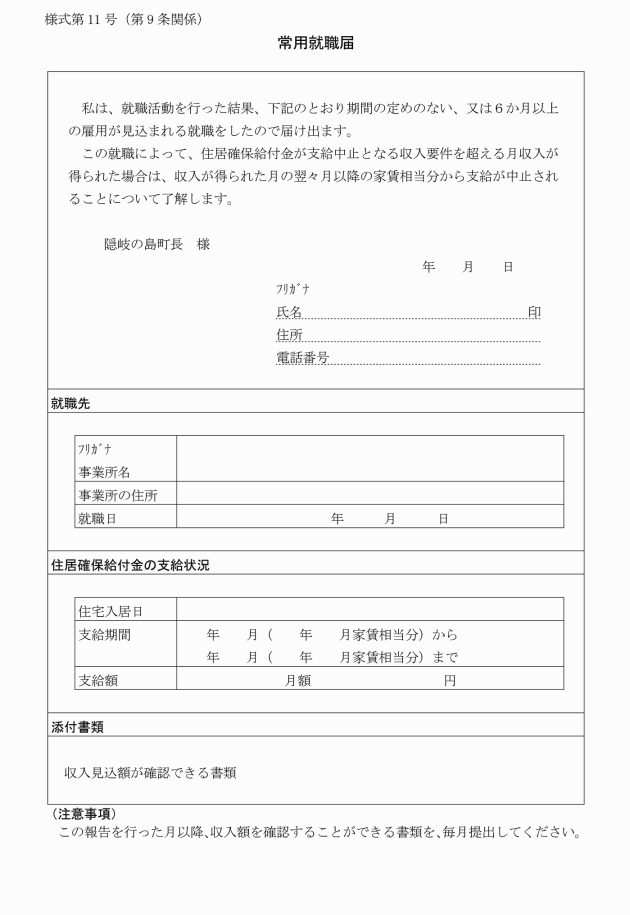

第11条 受給者は、支給決定後、常用就職した場合には、常用就職届(様式第11号)を自立相談支援機関に提出するものとし、自立相談支援機関は、これを町長に送付する。

2 常用就職届(様式第11号)の報告を行った者は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月自立相談支援機関に提出するものとし、自立相談支援機関は、これを町長に送付する。

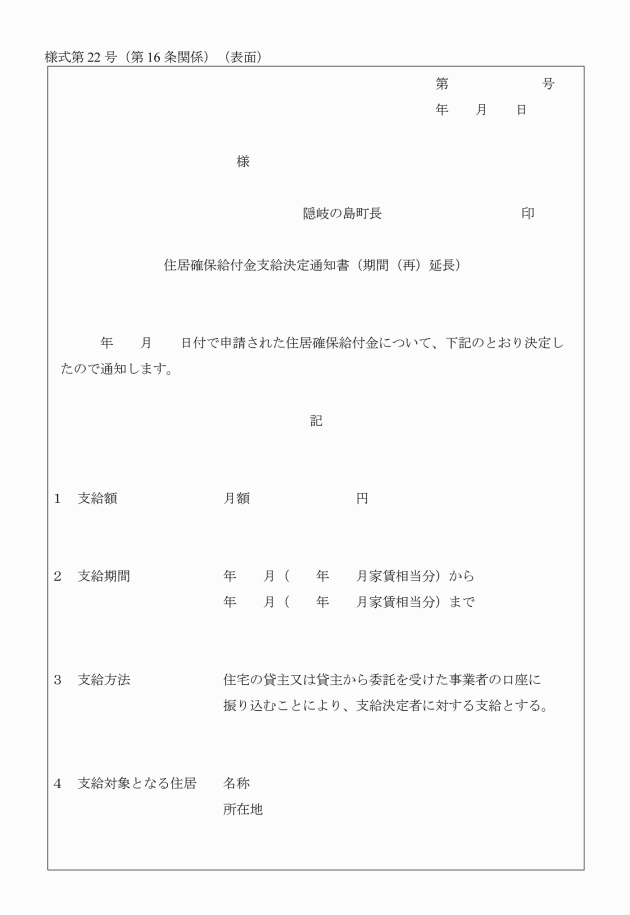

(支給額等)

第12条 支給月額(次項ただし書に規定する支給期間延長及び再延長においても同様とする。)は、月ごとの家賃額とする。ただし、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の収入合計額が、住宅扶助特別基準に基づく額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額(算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算し、支給額が100円未満であるときは、100円)を支給額とする。

支給額=家賃額-(月の世帯収入-基準額)

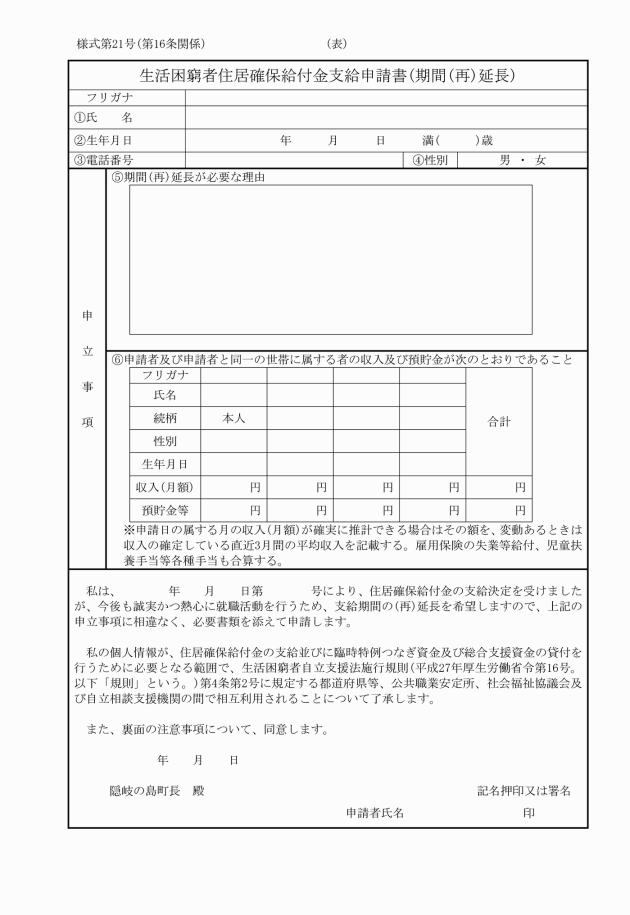

2 支給期間は、3か月を限度とし、新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する賃料の翌月以降の賃料相当分から支給を開始し、現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月以降の賃料相当分について支給する。ただし、住居確保給付金受給中に就労活動を誠実に行ったにもかかわらず、なお、収入が住居確保給付金の支給要件の額を超えない等一定の要件を満たす場合には、申請により3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができる。

3 支給方法は、原則として、町から賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。

4 住居確保給付金の支給額は家賃相当分(月額)であり、初期費用、共益費、管理費その他の住居確保給付金の対象とならない経費については、自ら支払わなければならない。家賃額の一部支給の場合においても、実家賃との差額は、同様とする。

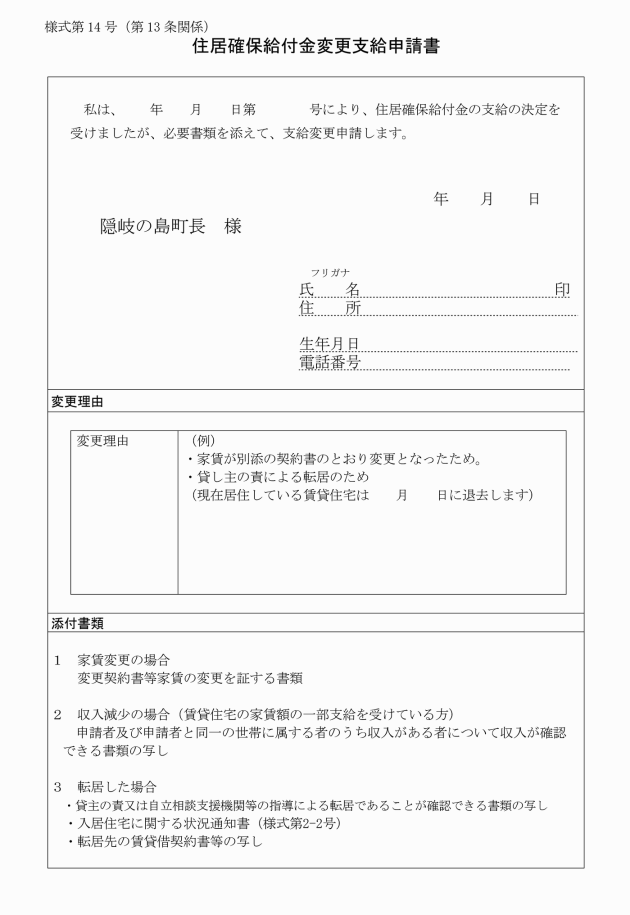

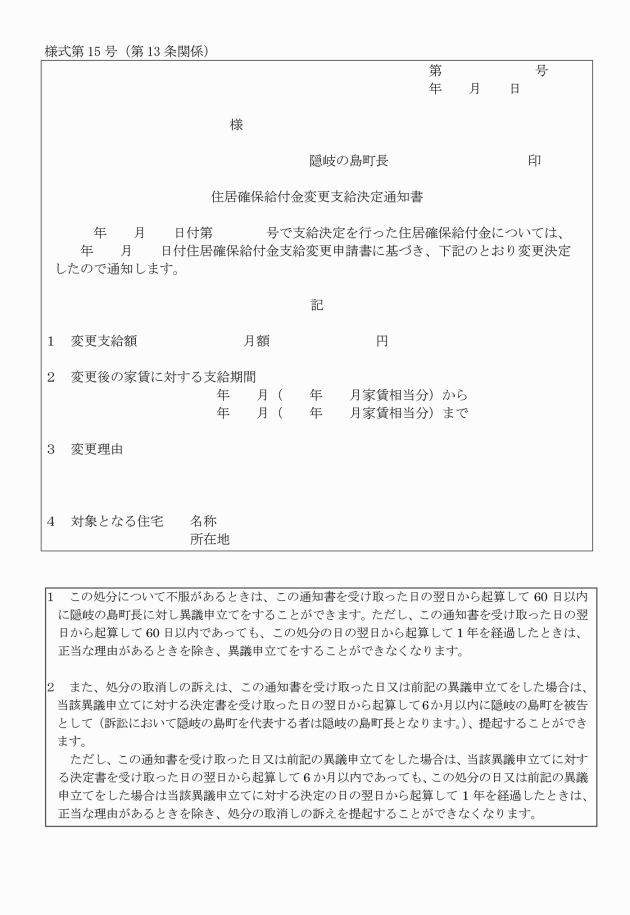

(支給額の変更)

第13条 原則として、本給付受給期間中の支給額の変更は行わない。ただし、次の各号に掲げる事項に該当する場合で、受給者から支給額の変更の申請があったときは、この限りではない。

(1) 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合

(2) 家賃額の一部支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、住居確保給付金収入限度額を下回った場合

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により同町内での転居が適当である場合

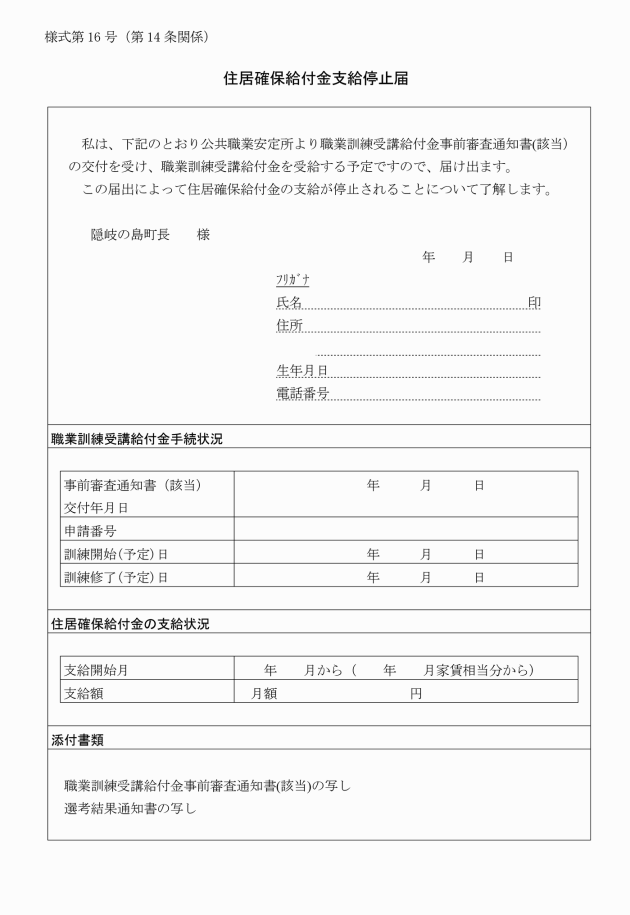

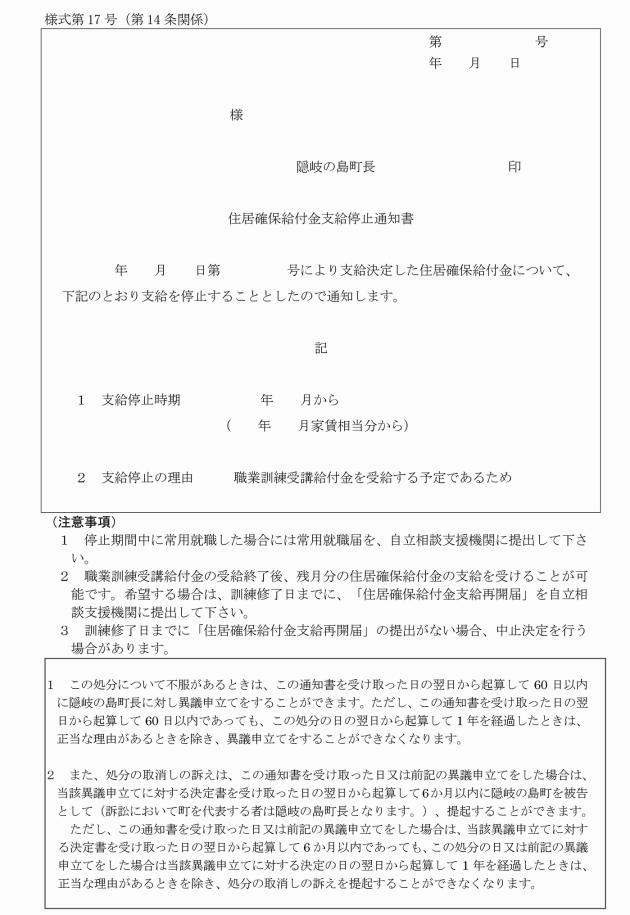

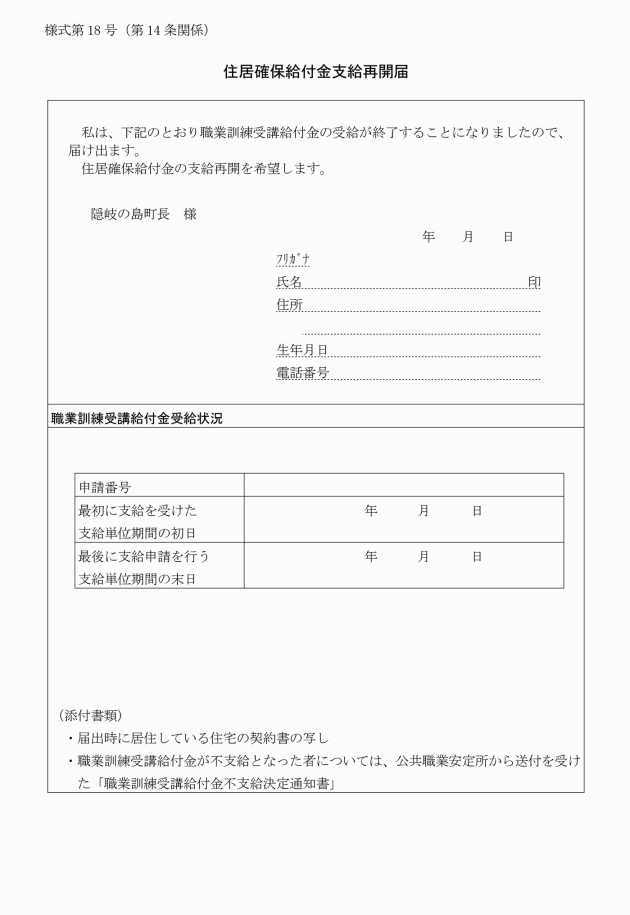

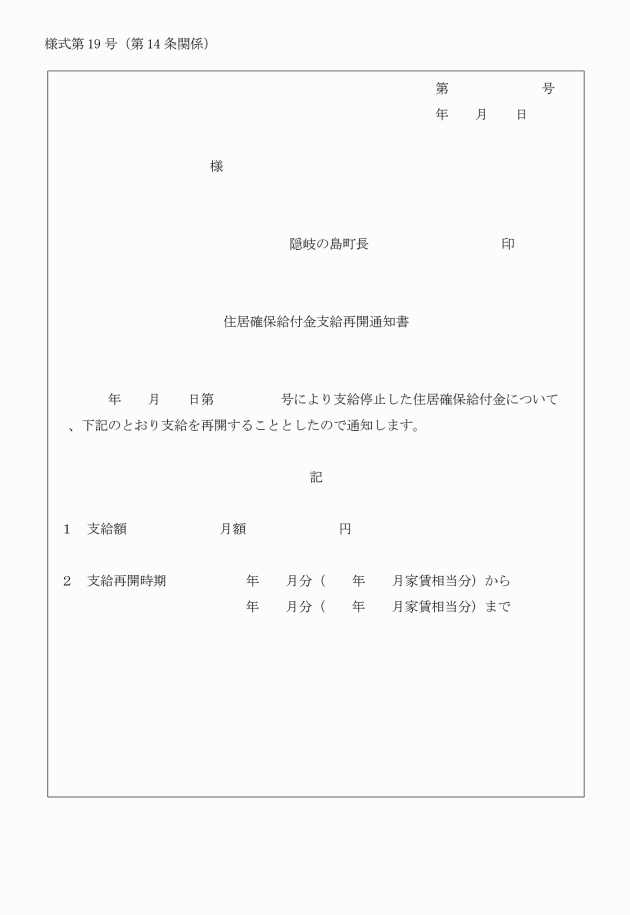

(支給の停止及び再開)

第14条 本給付の受給中に、国の雇用施策による給付の受給が決定した受給者は、自立相談支援機関に対して住居確保給付金支給停止届(様式第16号)を提出しなければならない。

2 町長は、自立相談支援機関を経由して、当該受給者に対して住居確保給付金支給停止通知書(様式第17号)を交付する。

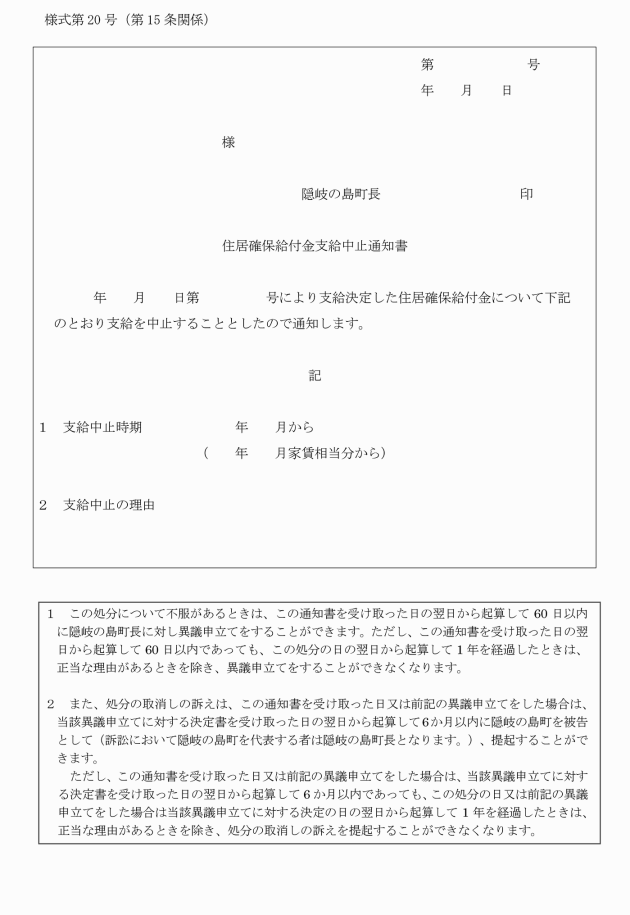

(1) 受給者が誠実かつ熱心に就職活動を行わない場合 第10条に規定する就職活動の要件を満たさない場合又は就労支援に関する町の指示に従わない場合 原則として町長が当該事実を確認した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(2) 受給者が常用就職(申請後の常用就職を含む。以下同じ。)され、就労に伴い得られた収入が中止基準額(住居確保給付金収入限度額に家賃額を加算した額をいう。以下同じ。)を超えた場合 中止基準額を超える収入が得られた日の翌々月

(3) 支給決定後、住宅から退去した者(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により、同町内での転居が適当である場合を除く。) 原則として退去した日の属する月の翌月

(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 当該事実が明らかになった日

(5) 支給決定後、受給者が拘禁刑以上の刑に処された場合 当該刑に処せられた事実が明らかになった日

(6) 支給決定後、住居確保給付金受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合 当該事実が明らかになった日

(7) 生活保護法に基づく生活保護費を受給した場合 生活保護担当部局と調整し適当と認める日

(8) 前各号に規定するもののほか、死亡その他支給することができない事情が生じた場合 当該事実が生じた日

(不適正受給者への対応)

第18条 町長は、本給付金の支給後に、受給者が虚偽の申請等不適正な受給をしたことが判明した場合は、既に支給された給付の全額又は一部について徴収することができる。この場合において、犯罪性のある住居確保給付金の不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うものとする。

2 自立相談支援機関は、申請を受け付ける場合において、最低限本人確認書類の写しは必ず提出させるものとする。

3 自立相談支援機関は、受付時の聞き取りにおいて、前住地で受給した疑いが認められる場合は、前住地の自治体に協力を求め受給の有無を確認することにより、再支給などの不適正受給を防止することができる。

4 自立相談支援機関は、住居喪失者に対して、原則として支給決定後に住民票の写しの提出を求めるものとする。

5 自立相談支援機関は、必要に応じ住宅訪問及び住居実態の確認を行うことにより、居住環境や生活面の支援に併せて、架空申請や又貸しなどの不適正受給を防止するものとする。

6 町長は、刑事事件及び新聞、議会等で問題になることが予想される不正受給事件については、その概要、対応方針等について速やかに県本庁を経由して厚生労働省に報告するものとし、再発防止のため、国と町において当該情報を共有する。

(関係機関との連携)

第19条 自立相談支援機関は、支給対象者の状況等について情報共有するなど、町、公共職業安定所、社会福祉協議会その他関係機関との連携を緊密に行うものとする。

2 自立相談支援機関にあっては当該不動産媒介業者等及び公共職業安定所に、総合支援資金貸付(生活支援費)を受けている者にあっては社会福祉協議会等の関係機関等に住居確保給付金支給決定通知書(様式第10号)の写しを送付し、住居確保給付金の各決定について情報提供する。

3 自立相談支援機関及び町長は、暴力団関係者の排除のため、警察等との連携を十分に図るとともに、申請者が暴力団員に該当するか情報提供依頼を行う。

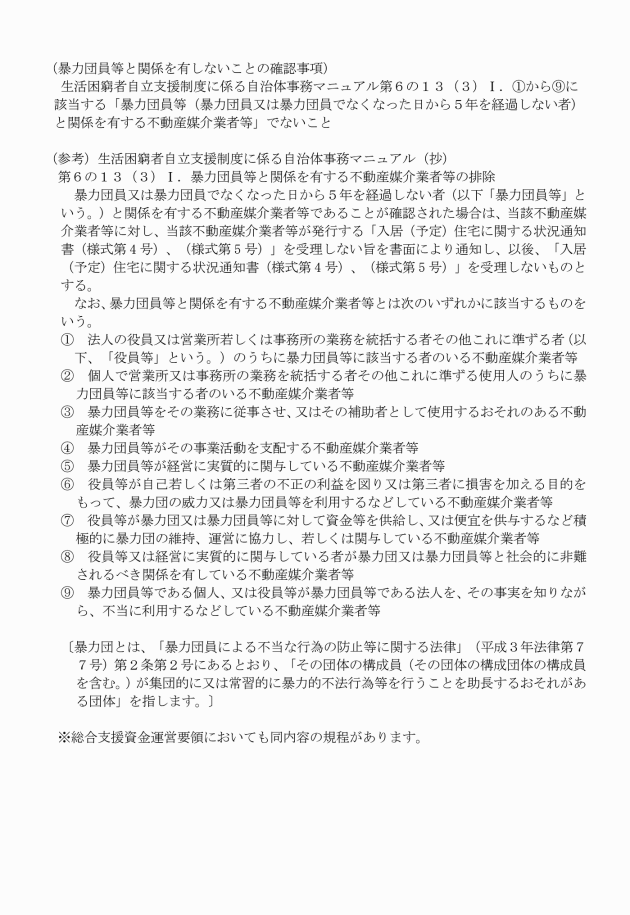

4 町長は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等の排除のため、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居(予定)住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、入居(予定)住宅に関する状況通知書を受理しないものとする。この場合において、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の事務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

5 町長は、本給付金の振込先である不動産媒介業者等が暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止するものとする。

(情報共有及び連携)

第20条 町長は、公共職業安定所から誘導される受給希望者が多数であることから、日常的に情報共有を図り、相互の施策の理解を深めるとともに、円滑に支給事務が行われるよう努めるとともに、就労支援についても、支給対象者の状況を把握し、及び共有し、より効果的な支援を連携して行うものとする。

2 町長は、民間賃貸住宅への円滑な入居の推進が図られ、より効果的な支援を可能とするため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づき、地域において設置される居住支援協議会と連携するものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(隠岐の島町住宅手当緊急特別措置事業実施要綱の廃止)

2 隠岐の島町住宅手当緊急特別措置事業実施要綱(平成24年隠岐の島町告示第12号)は廃止する。

附則(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

附則(令和7年3月19日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。