○隠岐の島町第3子以降保育料軽減事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第9号

(目的)

第1条 この事業は、第3子以降の3歳未満の児童の保育所等への入所等に伴う保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この事業に係る用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第3項の届出又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。

(2) 「へき地保育所」とは、へき地保育所設置要綱(昭和36年4月3日付け厚生省発児第76号厚生事務次官通知の別紙)第2に該当する施設をいう。

(3) 「第3子以降の児童」とは、保護者等が現に育てている児童が3人以上いる世帯のうち当該世帯の3人目以降の児童をいう。

(4) 「3歳未満の児童」とは、入所日の属する年度の4月1日時点において満3歳に達していない児童をいう。

(5) 「保育料」とは、法第56条第3項の規定により町長が保護者等から徴収する費用、へき地保育所にあっては町において定める条例等により町長が保護者等から徴収する費用をいう。

(6) この要綱において「国基準額表」とは、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日付け厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4の1に定める「保育所徴収金基準額表」をいい、「国基準額」とは、国基準額表に定める「徴収金基準額」をいう。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、保育所又は、へき地保育所に入所している第3子以降の3歳未満の児童とする。

(事業内容)

第4条 隠岐の島町は、対象児童の世帯の階層区分が国基準額表の第2階層から第7階層に属する場合、対象児童の保育料の1/2を免除する。

(保育料の減免)

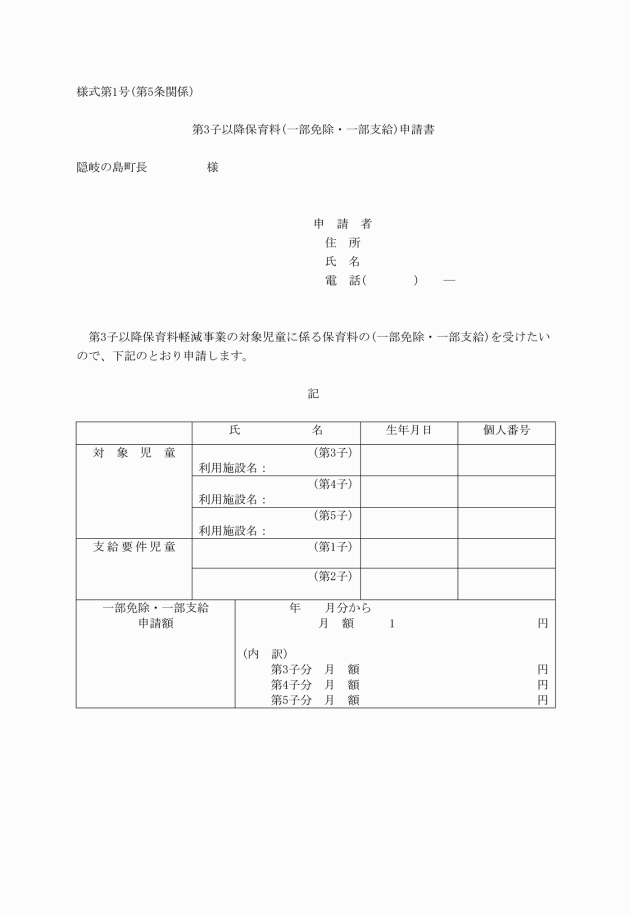

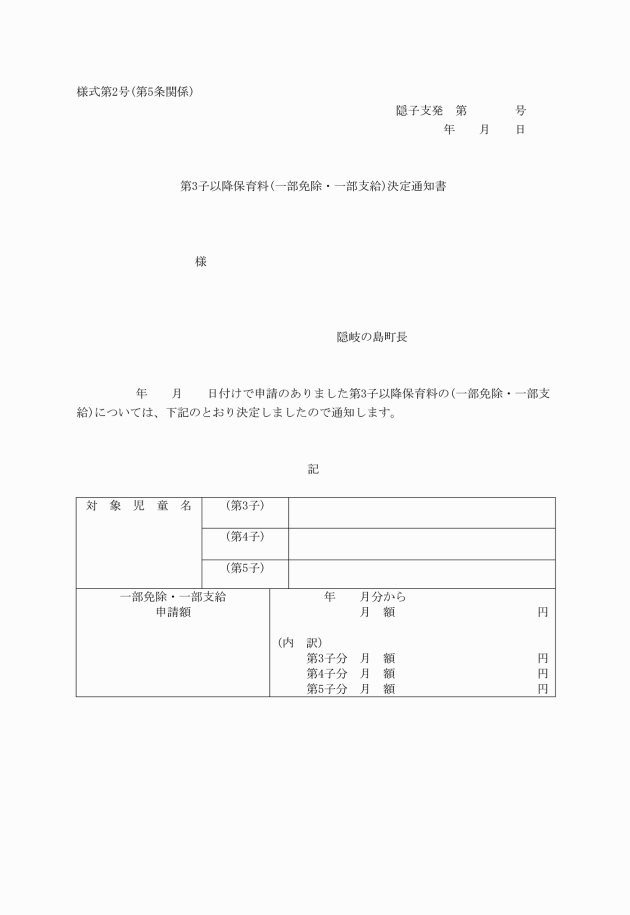

第5条 保育料の軽減を受けようとする者は、第3子以降保育料(一部免除・一部支給)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

3 保育料の軽減を受けた者は、その事由がなくなったときは、ただちにその旨を町長に申し出なければならない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日告示第103号)抄

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(隠岐の島町第3子以降保育料軽減事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の隠岐の島町第3子以降保育料軽減事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。